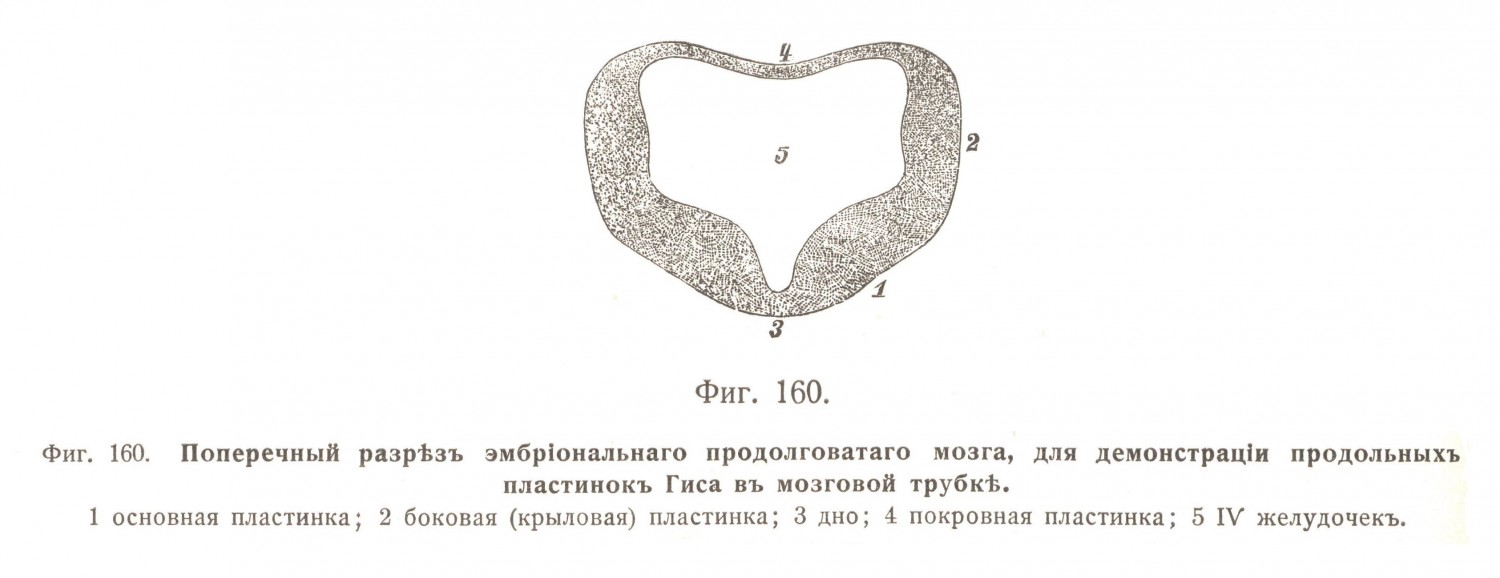

Мозговая трубка, дающая происхожденіе спинному и головному мозгу, возникаетъ изъ длинной и широкой полоски эктодермальныхъ клѣтокъ, состоящей изъ двухъ симметричныхъ половинъ и называемой мозговой пластинкой. Мозговая пластинка переходитъ на своихъ краяхъ въ периферическую часть эктодермы, роговой листокъ. На границѣ обоихъ листковъ выдѣляется еще особый эктодермальный тяжъ, гангліозная пластинка; она даетъ зачатки ganglia communia, которые вторичнымъ путемъ дѣлятся на ganglia spinalia и ganglia sympathica. Важнѣйшимъ моментомъ въ развитіи всей центральной нервной системы является, конечно, пластинка самого мозгового вещества; рано появляющаяся трубчатая форма ея не представляетъ собою чего-либо загадочнаго, а имѣетъ свои реальныя основанія. Благодаря такой модификаціи, достигается легкая возможность развитія большей поверхности и большаго числа различныхъ морфологическихъ особенностей, появляющихся впослѣдствіи. Окончательное устройство центральной нервной системы указываетъ, въ сущности, всего яснѣе, что различныя части поперечнаго разрѣза мозговой трубки обладаютъ не одинаковымъ морфологическимъ значеніемъ, при чемъ главная роль принадлежитъ боковымъ стѣнкамъ трубки. Мозговая трубка, на самомъ дѣлѣ, имѣетъ видъ двухъ толстыхъ, изогнутыхъ боковыхъ пластинокъ, двухъ невральныхъ балокъ, соединенныхъ между собою слабыми дорзальнымъ и вентральнымъ мостами, или коммиссурами. Каждая изъ невральныхъ балокъ принадлежитъ одной половинѣ тѣла, по положенію — той же стороны, а по функціи — противоположной. Невральная балка распадается на двѣ различныхъ пластинки, вентральную и дорзальную, которыя называются основной и боковой (Flugelplatte) пластинками (фиг. 160). Что же касается морфологическаго значенія основной и боковой пластинокъ по всей длинѣ мозговой трубки, то оно будетъ вскорѣ понятно изъ дальнѣйшаго изложенія.

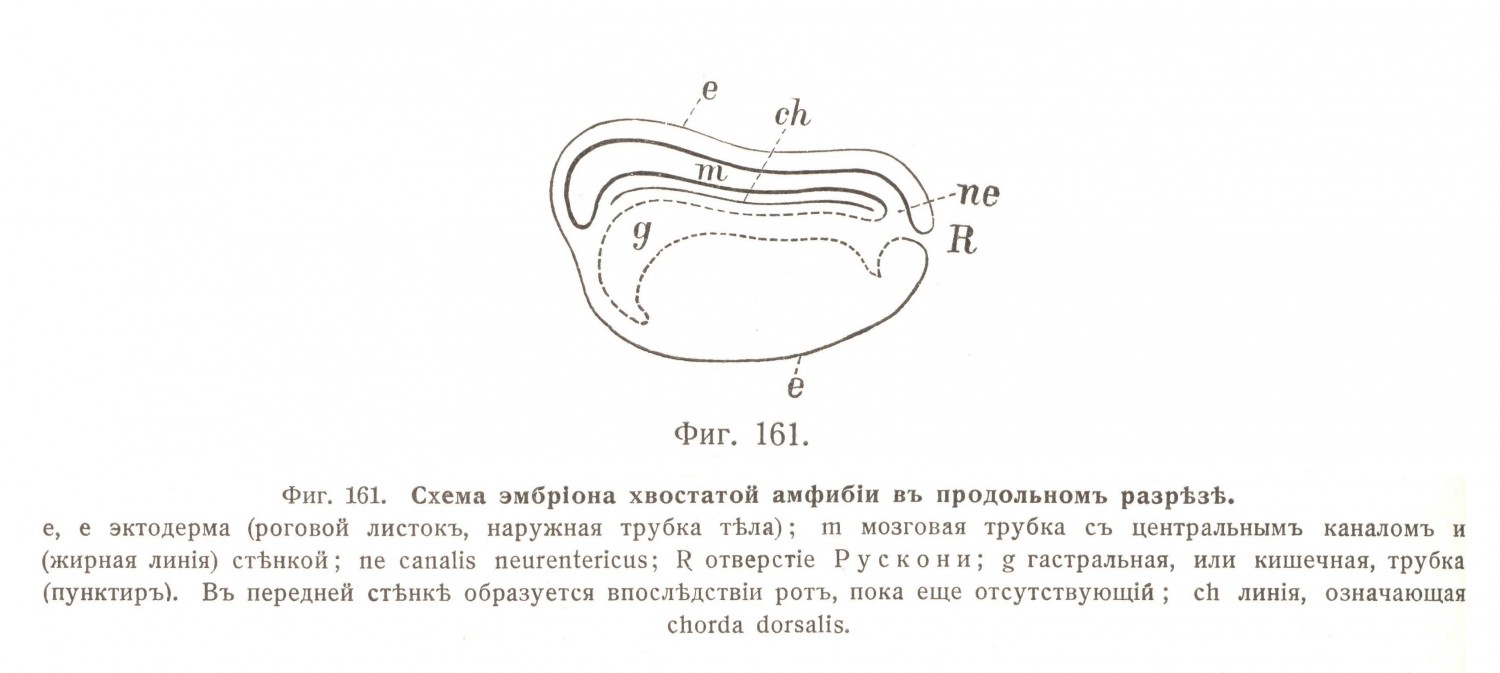

На трубчатую форму зачатка нервной системы слѣдуетъ обратить особенное вниманіе, такъ какъ она все еще остается ясно выраженной даже въ окончательно развитой нервной системѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ просвѣтъ трубки расширяется, образуя болѣе или менѣе обширные желудочки, которые вторичнымъ путемъ соединяются съ околомозговыми лимфатическими пространствами. Спинной мозгъ даже въ своей окончательной формѣ остается толстостѣнной трубкой; medulla oblongata, мостъ и мозжечекъ составляютъ продолженіе трубки, дающей происхожденіе IV желудочку; средній мозгъ, окружающій водопроводъ въ видѣ двухъ симметричныхъ массъ, имѣетъ форму короткаго толстостѣннаго участка трубки. Значительныя превращенія происходятъ въ области промежуточнаго мозга, хотя, въ общемъ, имѣются также двѣ симметричныхъ боковыхъ массы вокругъ III желудочка. Если же представить себѣ полушаріе большого мозга въ наиболѣе схематичной формѣ, безъ бороздъ и извилинъ, а область подкорковыхъ узловъ совсѣмъ тонкою, то каждое полушаріе получитъ видъ пузыря, присоединяющагося впереди и сбоку къ промежуточному мозгу; foramen interventriculare съ обѣихъ сторонъ является мѣстомъ перехода просвѣта промежуточнаго мозга въ полость пузыря. Относительно деталей дифференцировки мозговой трубки имѣется много изслѣдованій, которыя не всегда согласовались между собою, но тѣмъ не менѣе дали намъ возможность составить общее понятіе объ ея основныхъ процессахъ. Въ предыдущемъ изложеніи была уже сдѣлана попытка прослѣдить главные отдѣлы головного мозга въ порядкѣ отъ ихъ окончательной формы до болѣе простыхъ отношеній расчлененной трубки, и показать, что въ развитомъ мозгѣ еще сохраняется форма трубки, теперь же мы прослѣдимъ объективно пути прогрессирующаго развитія мозгового зачатка. Мозговая, или невральная, трубка въ раннемъ періодѣ развитія находится въ открытомъ сообщеніи съ эпидермальной трубкой, покрывающей все тѣло, а также и съ гастральной трубкой; послѣднее соединеніе называется canalis neurentericus. Прилагаемая фиг. 161, медіанный разрѣзъ эмбріона хвостатой амфибіи, иллюстрируетъ означенныя отношенія; латеральныя боковыя трубки, зачатки полости тѣла, конечно, не видны на такомъ разрѣзѣ. Въ заднемъ концѣ тѣла, въ R — отверстіи Рускони, эпидермальная трубка е заключаетъ въ себѣ наружное отверстіе внутренней системы каналовъ, въ которой m представляетъ уже замкнутую мозговую трубку, g — гастральную трубку.

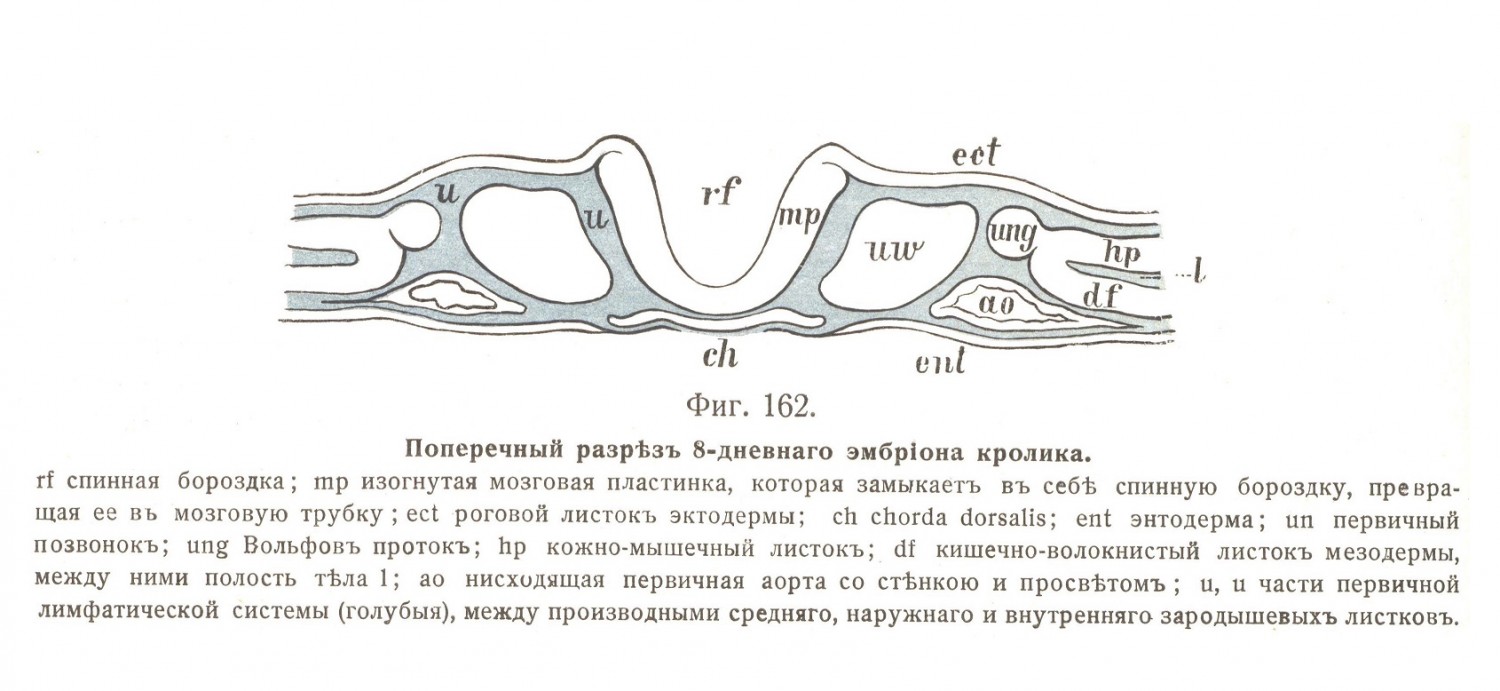

Въ пунктѣ ne canalis neurentericus ведетъ изъ медуллярной трубки въ гастральную и въ отверстіе Рускони. Canalis neurentericus поддерживаетъ это взаимное сообщеніе лишь въ теченіе короткаго времени; впослѣдствіи онъ замыкается, всѣдствіе чего связь съ кишечнымъ трактомъ прекращается. На фиг. 161 мозговая трубка уже всюду замкнута съ дорзальной стороны, а фиг. 162 воспроизводитъ стадію развитія кролика, на которой медуллярная пластинка уже симметрично изогнута и заключаетъ въ себѣ спинную бороздку (rf), между тѣмъ какъ латеральные края пластинки еще далеко расходятся другъ отъ друга; впослѣдствіи они сближаются, срастаются вмѣстѣ и по всей длинѣ отшнуровываются отъ прилегающаго къ нимъ рогового листка.

Изъ стѣнки мозговой трубки возникаютъ сѣрое и бѣлое вещество спинного и головного мозга, эпендима центральнаго канала и желудочковъ, а также невроглія. Въ началѣ развитія спинной мозгъ выполняетъ почти цѣликомъ первичный позвоночный каналъ, достигая его каудальнаго конца, но позвоночный столбъ растетъ быстрѣе, чѣмъ спинной мозгъ, вслѣдствіе чего позвоночный каналъ дѣлается шире, и въ немъ, въ поперечномъ и въ продольномъ сѣченіи, остаются значительныя свободныя пространства. Крутой подъемъ поясничныхъ и крестцовыхъ нервовъ объясняется именно такимъ неодинаковымъ ростомъ. По сравненію со спиннымъ мозгомъ, позвоночный столбъ испытываетъ descensus; ascensus medullae spinalis является лишь кажущимся.

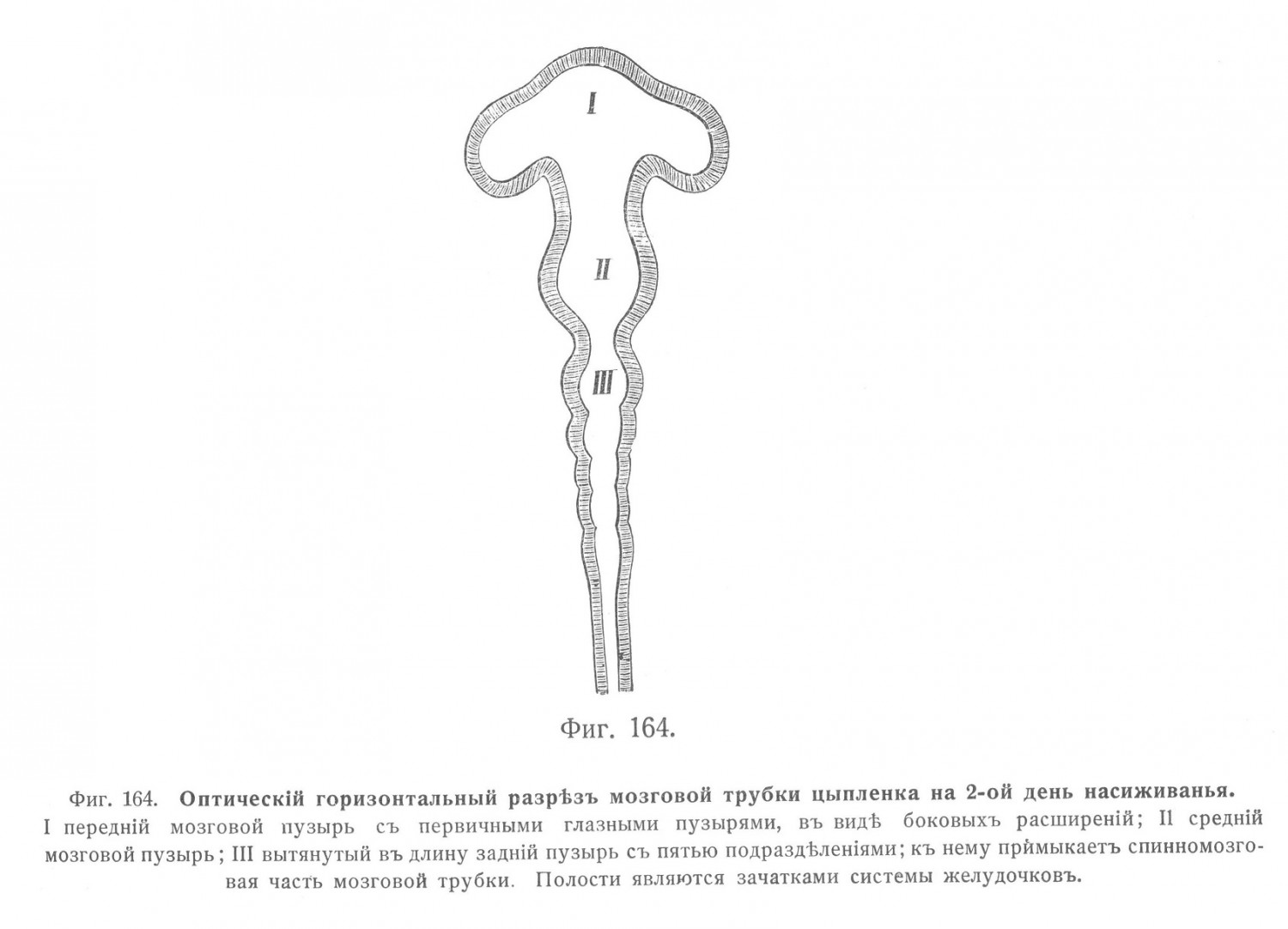

Мозговая трубка уже рано расчленяется на головной и спинной отдѣлы, непосредственно переходящіе другъ въ друга; каждый изъ большихъ отдѣловъ дѣлится, въ свою очередь, на участки меньшей величины, фиг. 164. Передній конецъ трубки распадается прежде всего на три расположенныхъ другъ за другомъ по ея длинѣ первичныхъ мозговыхъ пузыря: первичный пузырь передняго (1), средняго (II) и задняго мозга (III).

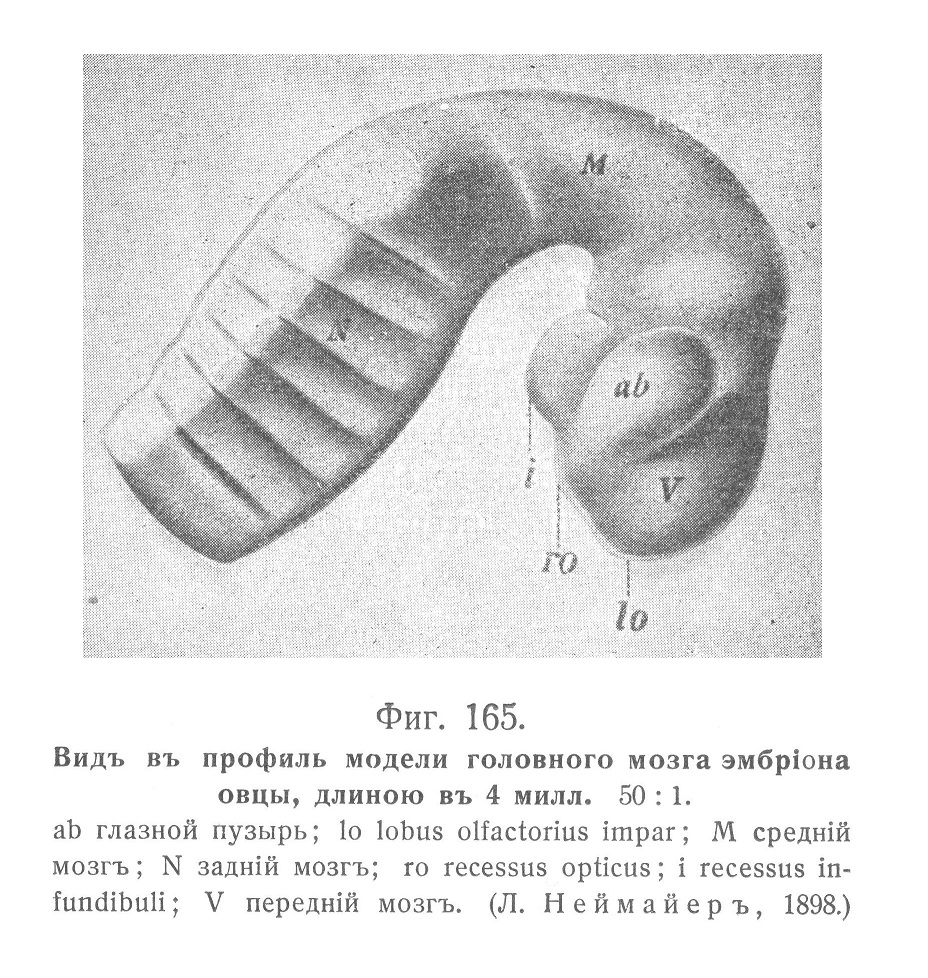

Въ первичномъ переднемъ мозговомъ пузырѣ боковыя стѣнки выпячиваются въ видѣ первичныхъ глазныхъ пузырей, которые мало по малу отшнуровываются отъ своей материнской почвы; въ концѣ концовъ, ихъ соединяетъ съ послѣдней одинъ только полый эпителіальный стебелекъ. Далѣе, изъ первичнаго пузыря передняго мозга, благодаря выпячиванью передней стѣнки, возникаетъ вторичный передній мозгъ, или конечный отдѣлъ, а остатокъ пузыря превращается въ промежуточный мозгъ. Все это — производныя I пузыря. Средній мозговой пузырь (II) отдѣляется бороздкою отъ передняго и продолговатаго задняго пузырей и даетъ происхожденіе среднему мозгу. Задній мозговой пузырь (III) перешнуровывается на пузыри задняго и продолговатаго мозга; первый превращается на границѣ съ среднимъ мозгомъ въ isthmus, затѣмъ въ мостъ и мозжечекъ; второй — въ medulla oblongata. Пузырь продолговатаго мозга отличается рядомъ исчезающихъ впослѣдствіи перетяжекъ и расширеній. Въ спинномозговой части нервной трубки замѣчается подобное же расчлененіе, на подотдѣлы, стоящее въ связи съ дѣленіемъ на первичные позвонки. Правильность такого расчлененія мозга, и прежде всего metencephalon, на рядъ участковъ, энцефаломеровъ, видна на фмг. 165.

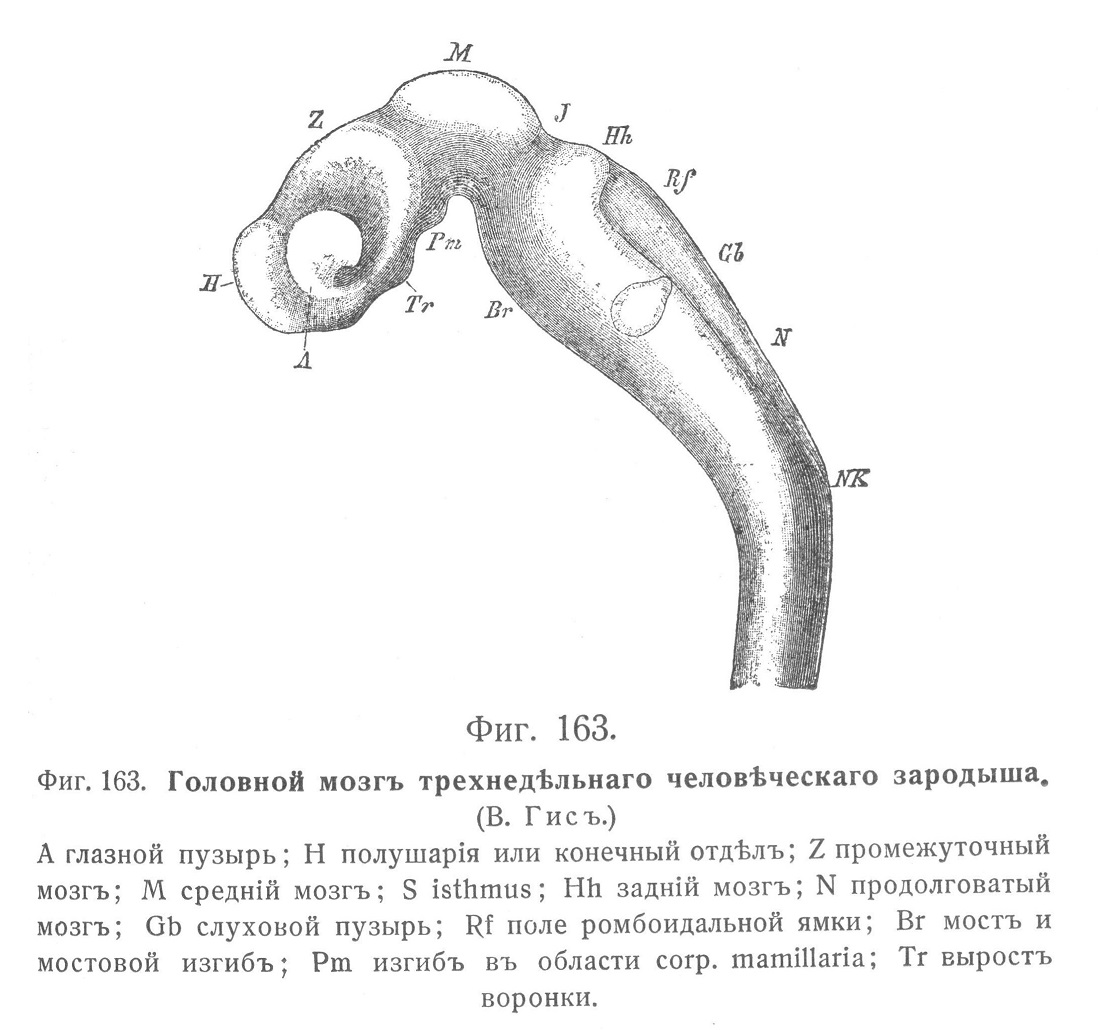

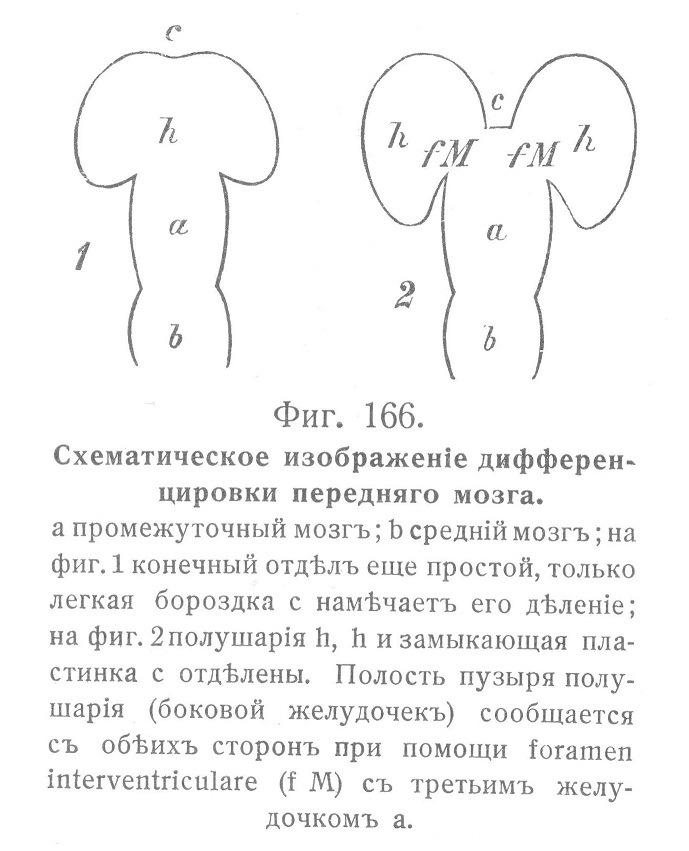

Въ спинномозговой части невральной трубки отдѣльные сегменты называются мозговыми сегментами, или невромерами. Относительно участковъ, видимыхъ въ области oblongata, существуютъ различныя мнѣнія; прежде всего является вопросъ, представляются ли эти участки, какъ кажется на первый взглядъ, тождественными, или же нѣтъ. Разумѣется, тутъ сейчасъ же рождается новый вопросъ, а именно, являются ли пвть мозговыхъ отдѣловъ, расположенныхъ впереди oblongata, также тождественными невромерами ? Пока мы еще не въ состояніи дать въ этомъ отношеніи положительный отвѣтъ. Извѣстнаго рода невромерія, несомнѣнно, выражается въ означенномъ подраздѣленіи, но, быть можетъ, оно обязано своимъ происхожденіемъ и совсѣмъ другимъ причинамъ. Относительно измѣненій въ первичномъ передне-мозговомъ пузырѣ слѣдуетъ замѣтить еще слѣдующее: на фиг. 163 глазной (А) пузырь имѣетъ видъ большого полаго отростка боковой стѣнки мозговой трубки. Отшнуровка отростка зашла далеко, такъ что можно уже съ дорзальной и задней с стороны проникнуть между стѣнкой мозга и глазнымъ пузыремъ; стебелекъ глазного пузыря прикрѣпляется впереди, сбоку и вентрально. Въ переднемъ мозговомъ пузырѣ развитъ не только глазной пузырь, но вмѣстѣ съ нимъ закладывается также конечный мозгъ, или полушарія (Н), въ видѣ полаго выступа, впереди отъ глазного пузыря. Эта полая почка сейчасъ же отшнуровывается отъ первичнаго передняго пузыря бороздкой, идущей по боковой стѣнкѣ его сверху — внизъ и впередъ. Спереди въ почку проникаетъ медіанная бороздка и дѣлитъ ее на двѣ симметричныхъ половины, два пузыря полушарій, соединенныхъ съ остаткомъ первичнаго пузыря передняго мозга при помощи широкаго полаго стебелька. Этотъ остатокъ становится зачаткомъ промежуточнаго мозга, а оба полушарія -- вторичнымъ переднимъ мозгомъ, или конечнымъ отдѣломъ мозга. По первому поверхностному впечатлѣнію, всѣ указанные процессы поражаютъ своей простотой, особенно, если принять во вниманіе дальнѣйшія превращенія, совершающіяся на ихъ основѣ. Болѣе точное представленіе о появленіи почки полушарій и дѣленіи ея на два зачатка, можно получить на фиг. 166, гдѣ въ пунктѣ 1 пузырь средняго мозга обозначенъ буквою Ь. Къ нему примыкаетъ отдѣлъ а, пузырь первичнаго передняго мозга, изъ передней стѣнки котораго вырастаетъ почка полушарій h, легкая бороздка (с) намѣчаетъ симметричное дѣленіе. Глазные пузыри не нарисованы; они уже опустились вентрально и отшнуровались послѣ образованія стебелька, который нужно представлять себѣ помѣщающимся латерально, сзади /г, въ видѣ отростка отдѣла а. На фиг. 2 еще лучше замѣтно отдѣленіе обѣихъ почекъ полушарій (h, h) отъ промежуточнаго мозга (а). Оба полушарія сообщаются своими широкими полостями, ventriculi laterales, съ полостью промежуточнаго мозга, ventriculus tertius, при помощи еще значительныхъ отверстій (fM), которыя впослѣдствіи становятся уже, но никогда вполнѣ не закрываются, превращаясь въ многократно упомянутыя уже foramina interventricularia. Полость средняго мозга (b), которая первоначально похожа на желудочекъ, вслѣдствіе утолщенія стѣнокъ становится водопроводомъ. Передній мостикъ мозгового вещества между обоими пузырями полушарія превращается въ lamina terminalis взрослаго мозга, эмбріональную замыкающую пластинку пузыря полушарій.

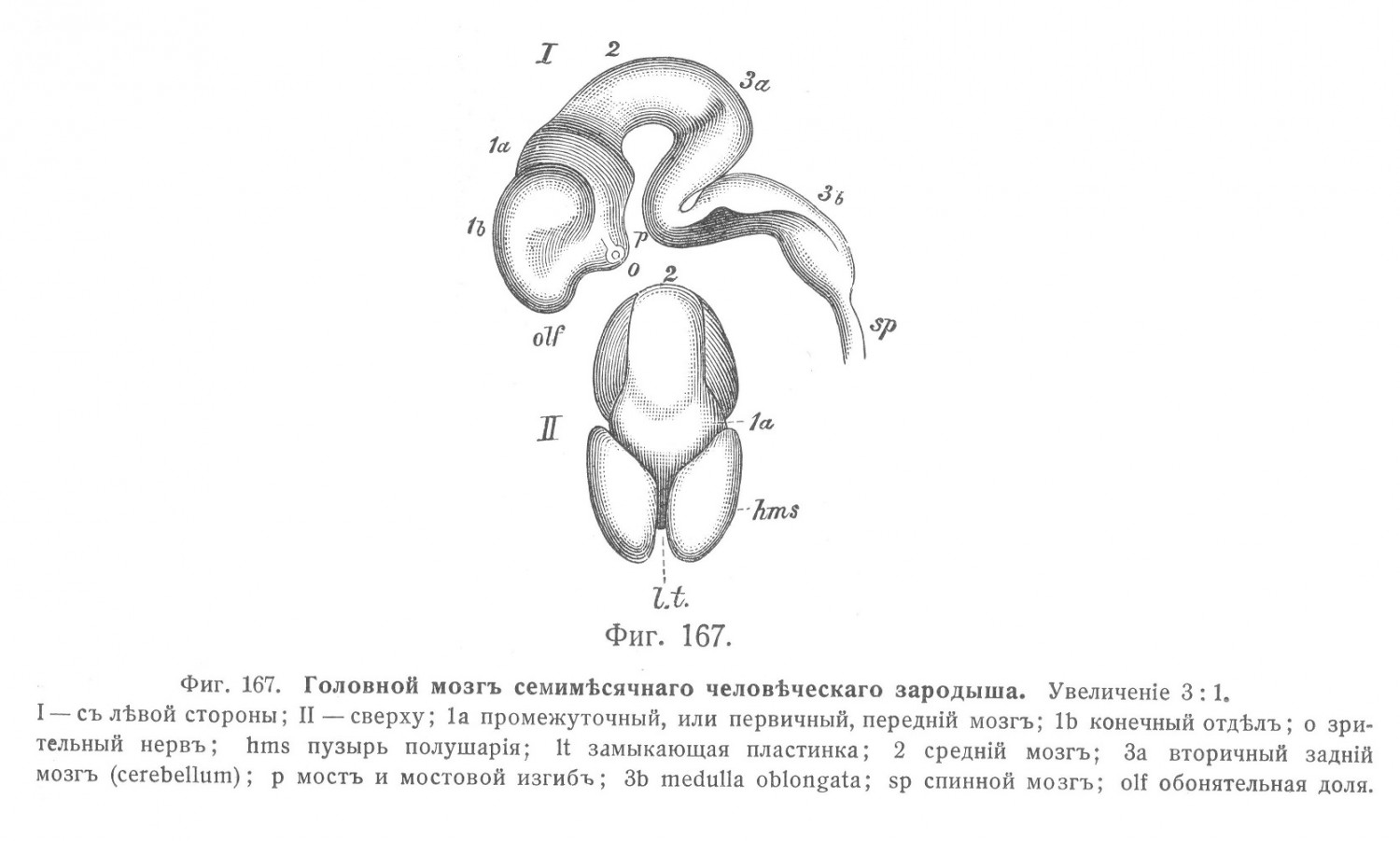

Почти прямая сначала мозговая трубка, въ связи съ усиленнымъ ростомъ въ длину, начинаетъ изгибаться въ сагиттальной плоскости, при чемъ изгибы идутъ параллельно поперечной оси трубки. На фиг. 167, I мы имѣемъ головной мозгъ 7-ми мѣсячнаго человѣческаго зародыша въ профиль, а на фиг. II — сверху. 1 а и 1 b представляютъ собою отдѣлы, возникшіе изъ пузыря первичнаго передняго мозга, а именно, полушарія (1 b) и промежуточный мозгъ (1 а). Спереди, сверху и сзади проникаетъ бороздка, или серповидная складка, и отграничиваетъ оба отдѣла. Въ пунктѣ 2 находится сильно выступающій въ дорзальномъ направленіи средній мозгъ, который въ пунктѣ 3 а переходитъ во вторичный задній мозгъ (мостъ и мозжечекъ); къ нему примыкаетъ, сильно изгибаясь (р), зачатокъ medulla oblongata, а послѣдній, съ своей стороны, продолжается въ туловищную часть мозговой трубки, въ спинной мозгъ. Въ о намѣчается tractus opticus, а лежащій здѣсь же вентральный выступъ дна промежуточнаго мозга соотвѣтствуетъ позднѣйшей области воронки.

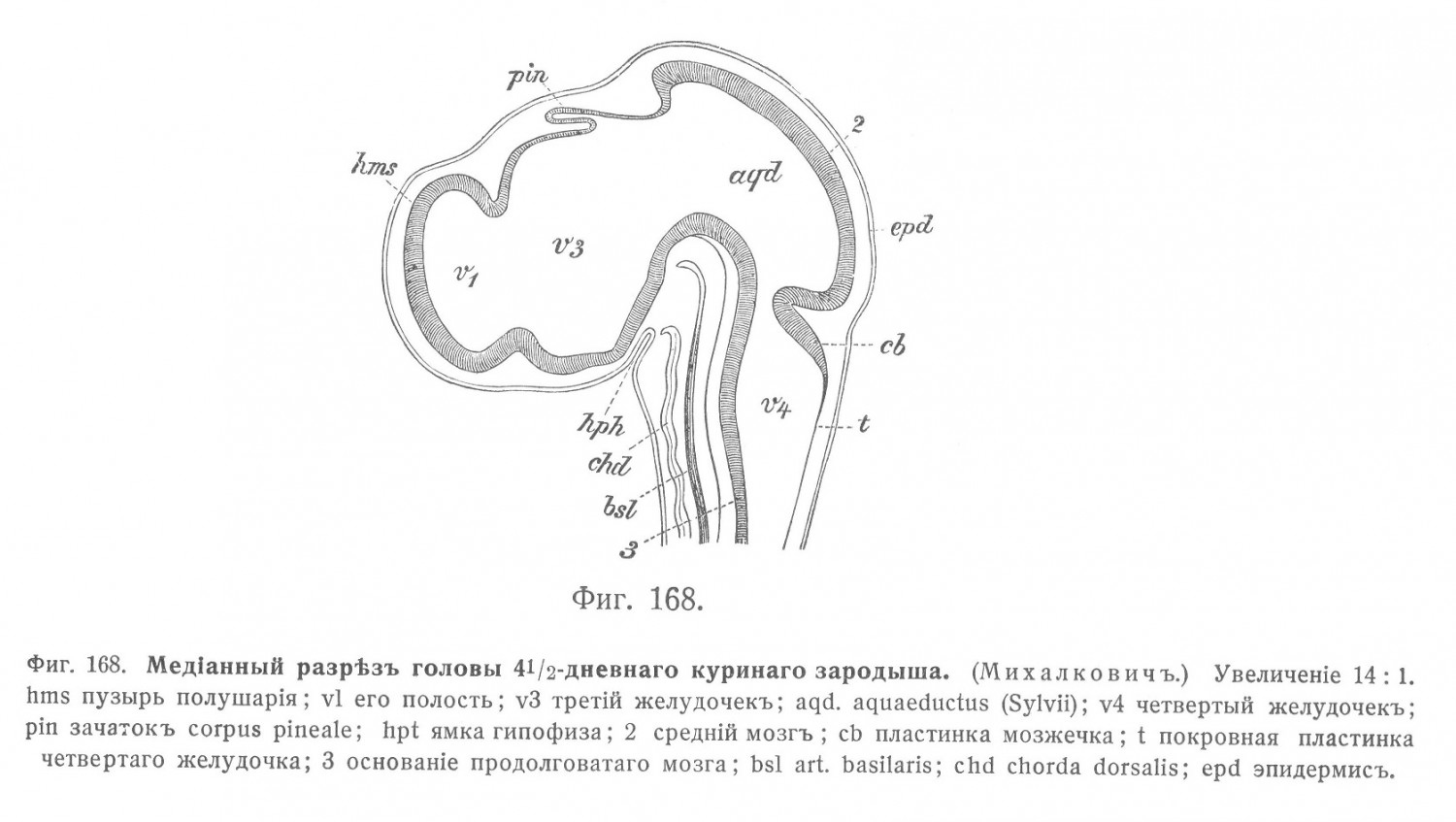

Что касается изгибовъ, то передній теменной изгибъ помѣщается на мѣстѣ перехода средняго мозга въ промежуточный. Средній мозгъ переходитъ въ задній, образуя задній теменной изгибъ. Оба теменныхъ изгиба называются вмѣстѣ головнымъ изгибомъ. Къ нему присоединяется выпуклый въ вентральную сторону изгибъ моста (р). На мѣстѣ перехода oblongata въ спинной мозгъ находится третій, выпуклый въ дорзальномъ направленіи, затылочный изгибъ; головному и затылочному изгибамъ соотвѣтствуютъ на поверхности эмбріональнаго тѣла головной, или теменной, и затылочный бугорки. Дополненіемъ къ тому, что видно на фиг. 167, I въ профиль, служитъ фиг. 167, II, изображающая тотъ же мозгъ сверху. Очень ясно выступаетъ здѣсь отношеніе зачатковъ полушарій (h m s) къ промежуточному мозгу (1 а), а также связь замыкающей пластинки съ обоими полушаріями (l t). На медіанномъ разрѣзѣ головы цыпленка на 5-ый день насиживанья (фиг. 168) обнаруживаются слѣдующія особенности. Въ пунктѣ e p d имѣется эпидермисъ, окружающій голову со всѣхъ сторонъ. Сзади мѣста h p h (зачатка гипофиза, ямки Ратке) эпидермисъ прекращается ; его продолженіе на зачатокъ (не нарисованный) нижней челюсти удалено; соотвѣтственно небольшому выступу сзади h p h, начинается эпителій головного отдѣла кишки, а chd указываетъ передній конецъ chorda dorsalis, который изгибается вентрально къ основанію ямки Ратке; b s l — art. basilaris. Полости ѵ l, ѵ 3, a q d и v 4 представляютъ систему наполненныхъ жидкостью широкихъ желудочковъ мозга, около которыхъ мозговая стѣнка располагается въ видѣ тонкой оболочки. Стѣнка hms принадлежитъ пузырю полушарія, а стѣнка вокругъ ѵ 3 соотвѣтствуетъ промежуточному мозгу. Дорзальная часть стѣнки изгибается въ своей задней области, образуя направляющуюся впередъ петлеобразную складку, зачатокъ эпифиза. Въ пунктѣ 2 помѣщается болѣе длинная дорзал ьная, а напротивъ — болѣе короткая вентральная стѣнка средняго мозга, которая покрываетъ конецъ первичной стѣнки турецкаго сѣдла. Въ пунктѣ с Ь находится зачатокъ мозжечка, а противъ него слабо намѣченъ зачатокъ моста; 3 — указываетъ основаніе продолговатаго мозга, дорзальная стѣнка котораго представляетъ собою тонкую покровную пластинку. Задній и продолговатый мозгъ замыкаютъ 4-ый желудочекъ.

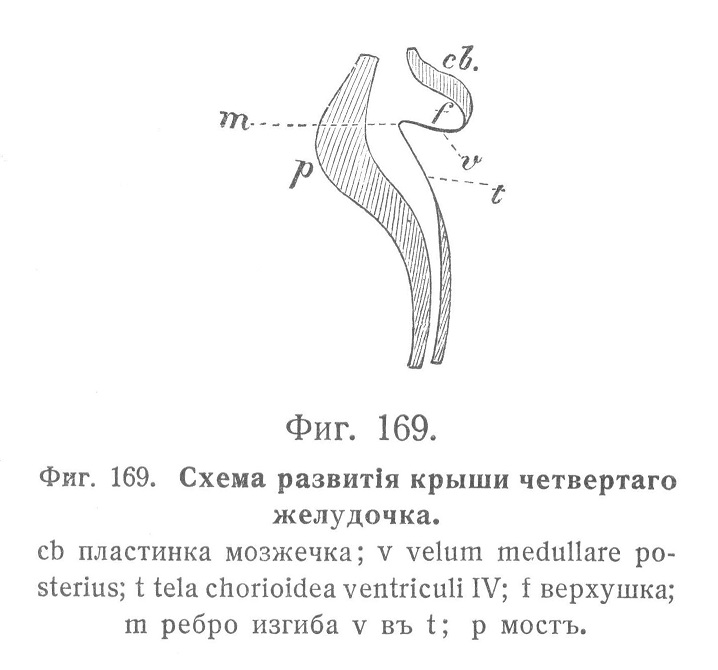

Благодаря еще большему развитію мостового изгиба, покровная пластинка IV желудочка образуетъ складки. Въ результатѣ получаются отношенія продолговатаго мозга, которыя демонстрируются схемой на фиг. 169.

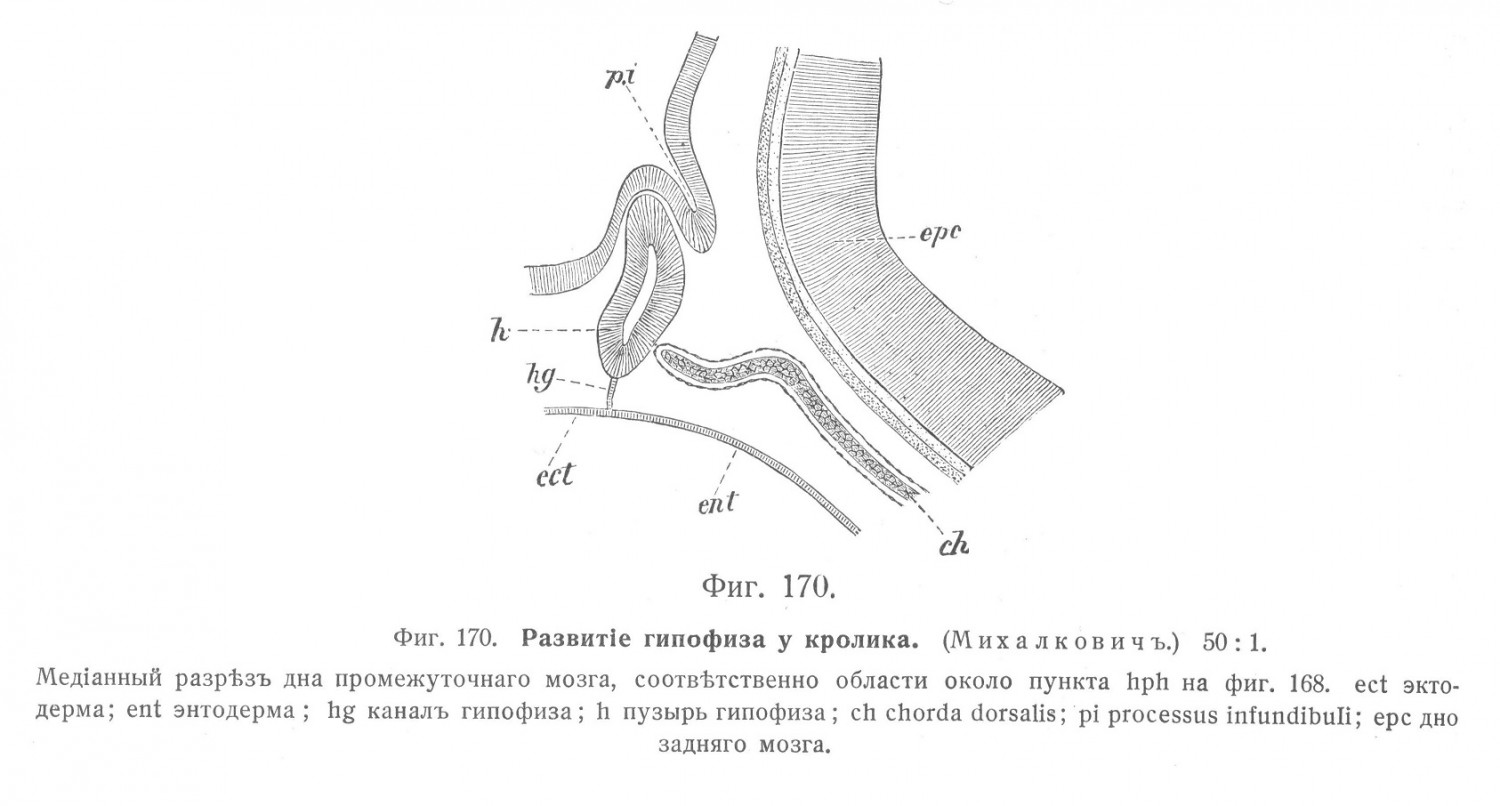

Складчатая покровная пластинка въ пунктѣ m изгибается и выступаетъ въ пространство желудочка; такимъ образомъ, при посредствѣ этой складки передняя часть покровной пластинки V отдѣляется отъ задней части I. Крыша IV желудочка дѣлится на три области: переднюю, — мозжечекъ, среднюю (ѵ), содержащую разрѣзъ velum medullare posterius, и заднюю, tela chorioidea ventriculi quarti, внутри которой, вслѣдствіе вторичныхъ процессовъ, возникаютъ aperturae ventriculi quarti. Въ то время какъ epiphysis cerebri появляется въ видѣ складки дорзальной стѣнки промежуточнаго мозга, развитіе hypophysis идетъ своимъ путемъ. На фиг. 168 зачатокъ гипофиза можно узнать въ видѣ дорзальной складки эпидермиса первичнаго ротового углубленія.

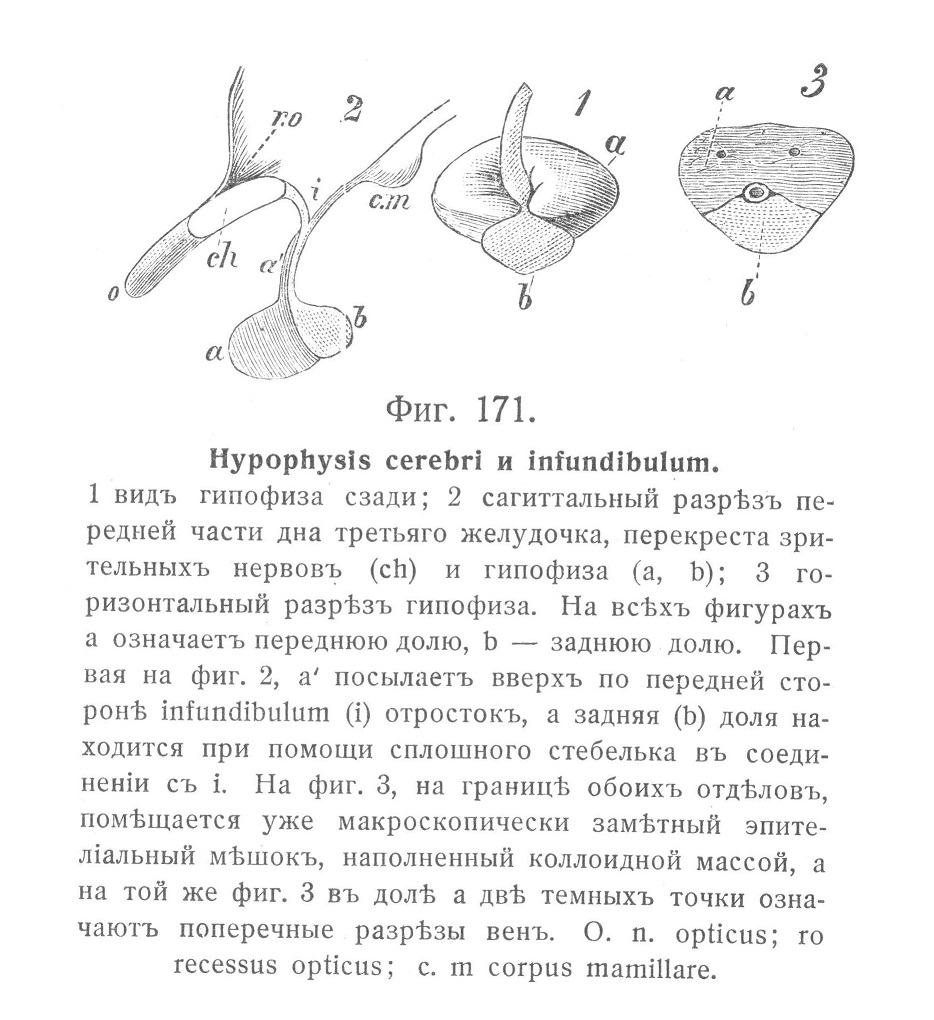

На фиг. 170 зачатокъ развился далѣе въ значительный уже пузырь (h) гипофиза; онъ замкнутъ со всѣхъ сторонъ и иногда лишь соединяется съ ротовымъ углубленіемъ при помощи канала (h g); послѣдній впослѣдствіи исчезаетъ, эпителіальный пузырь гипофиза совершенно отшнуровывается и подвергается дальнѣйшимъ превращеніямъ въ качествѣ такового. Сзади канала гипофиза помѣщается кишечный эпителій (ent). Каудально отъ пузыря гипофиза стѣнка промежуточнаго мозга образуетъ выступъ, processus infundibuli, отростокъ воронки, изъ котораго происходятъ infundibulum и задняя доля гипофиза, между тѣмъ какъ передняя большая доля возникаетъ изъ пузыря гипофиза (h). Фиг. 171 изображаетъ гипофизъ въ его окончательной формѣ. Каналъ гипофиза исчезъ, передняя доля замѣтна въ пунктѣ а, меньшая же задняя доля — въ пунктѣ Ь. Только послѣдняя доля заключаетъ въ себѣ остающееся соединеніе съ воронкой. Каналъ гипофиза можетъ сохраняться въ патологическихъ случаяхъ у человѣка, а также и вполнѣ нормально у многихъ животныхъ.

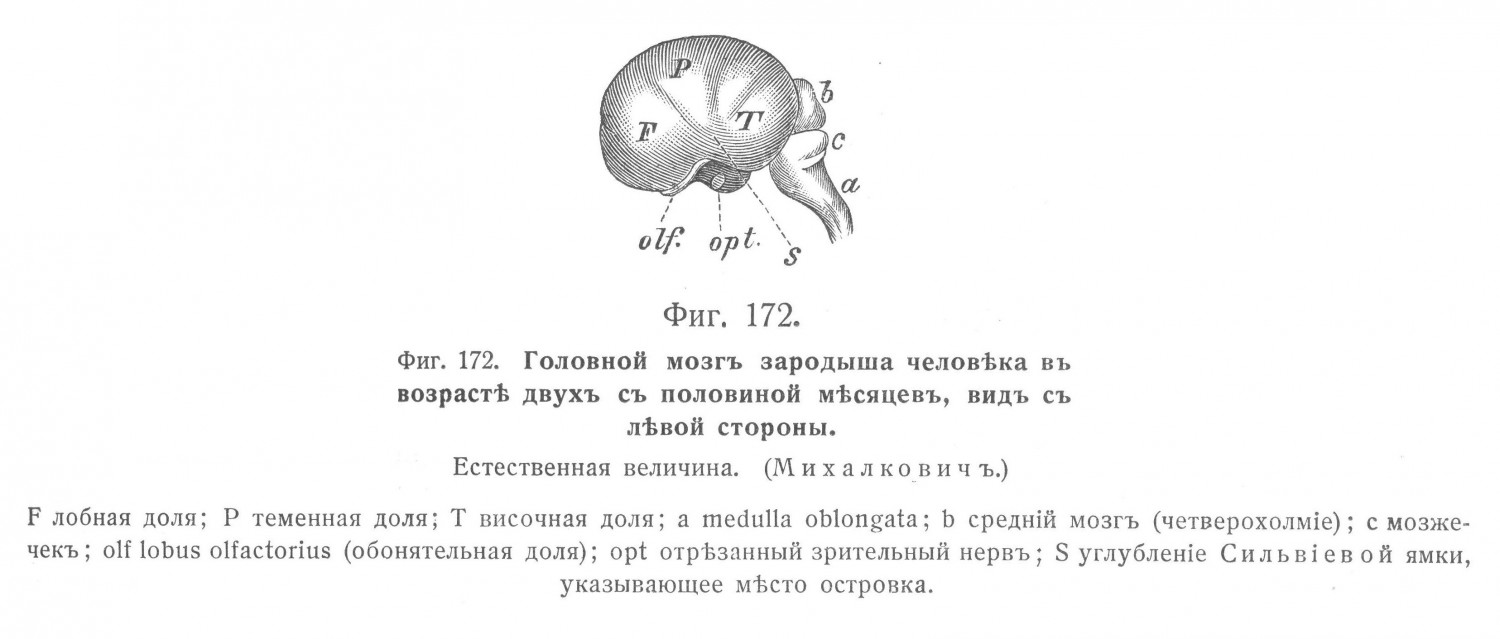

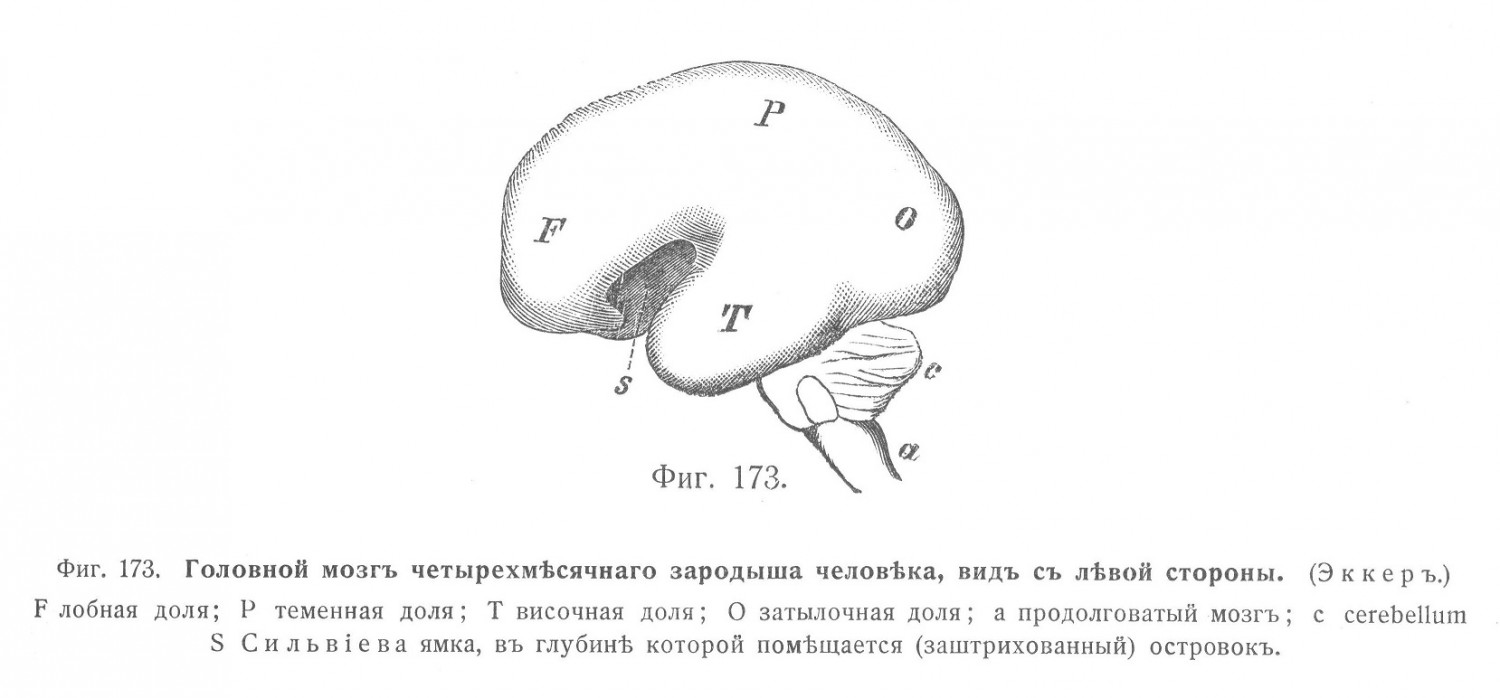

Имѣются еще другія важныя данныя относительно развитія полушарій передняго мозга. Головной мозгъ человѣческаго зародыша въ возрастѣ двухъ съ половиной мѣсяцевъ отличается, во внѣшней формѣ, признаками, отмѣченными на фиг. 172, а послѣ 4-хъ мѣсяцевъ онъ вырастаетъ уже очень значительно, на что указываетъ фиг. 173.

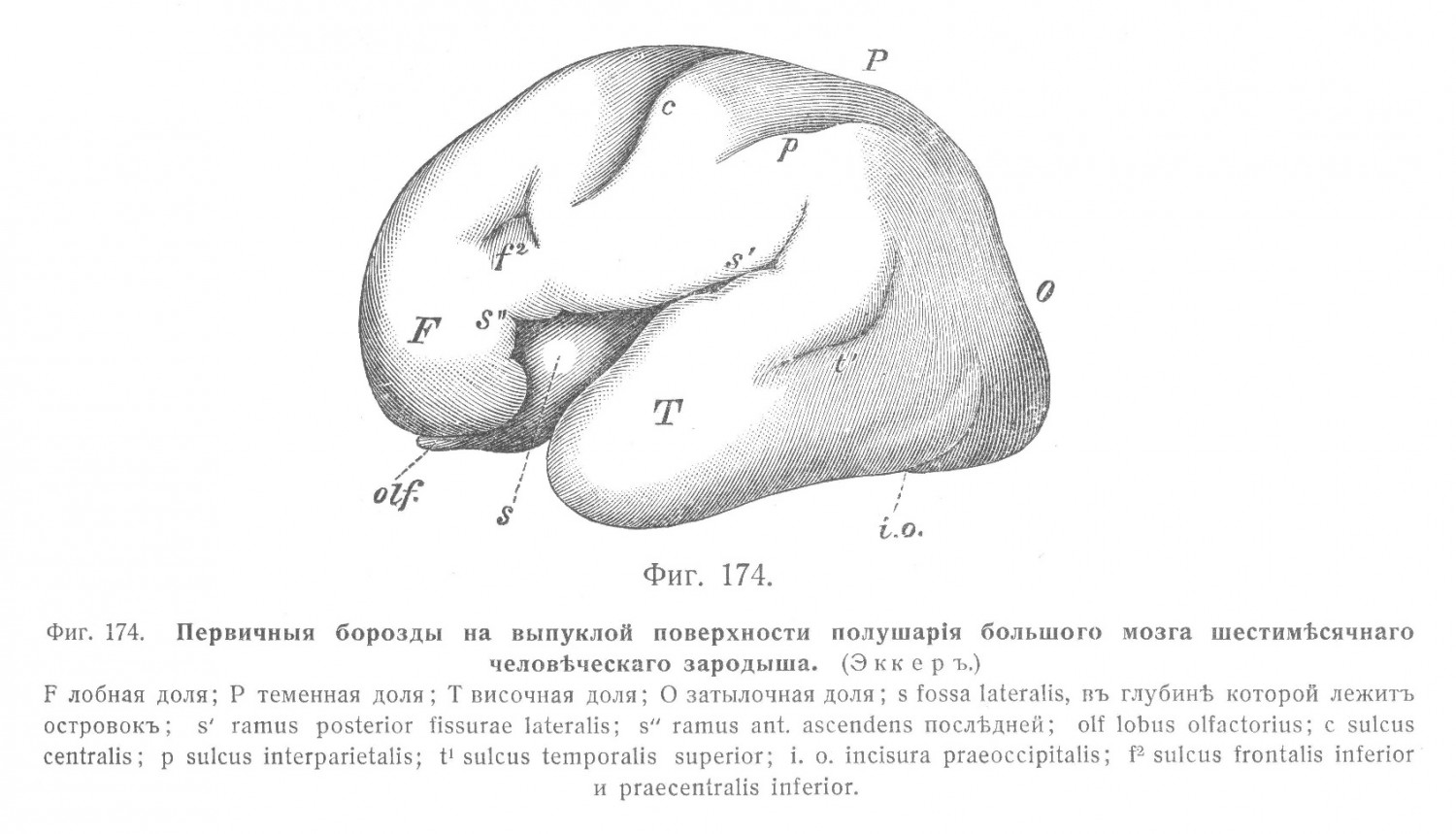

Въ молодомъ головномъ мозгѣ съ сильно развитыми полушаріями средній мозгъ и лежащая далѣе за нимъ область мозга остаются еще открытыми; с указываетъ мозжечекъ, а а — продолговатый мозгъ; s означаетъ легкое углубленіе на мѣстѣ позднѣйшей Сильвіевой борозды и еще незакрытый островокъ. Затылочная часть полушарія еще не развита, однако уже можно различить области лобной, теменной и височной долей (F, Р, Т). Вентрально выступаютъ (темно заштрихованная) область воронки и opticus. На вентральномъ краѣ лобной доли появляется обонятельная доля. Въ мозгѣ четырехмѣсячнаго зародыша можно различить особую затылочную долю, но, за исключеніемъ ясно ограниченной fossa lateralis, дорзо-латеральная поверхность полушарія еще гладка. Обонятельная доля находится въ очевидной связи съ островкомъ. Вокругъ островка располагается открытая впереди и внизу кольцевидная долька полушарія. Средній мозгъ закрытъ. Въ медіальной стѣнкѣ полушарія въ эго время имѣется уже рядъ глубокихъ бороздъ, а именно, fissura parieto-occipitalis, calcarina, hippocampi и chorioidea. На полушаріи шестимѣсячнаго человѣческаго зародыша (фиг. 174) замѣтны слѣдующія борозды дорзолатеральной поверхности: fossa lateralis (Sylvii) (s), sulcus centralis (c), sulcus praecentralis и sulcus frontalis inferior (f2), sulcus interparietalis (p), sulcus temporalis superior (t1), а также бороздка іо, которую нужно считать заднимъ концомъ sulcus temporalis inferior.

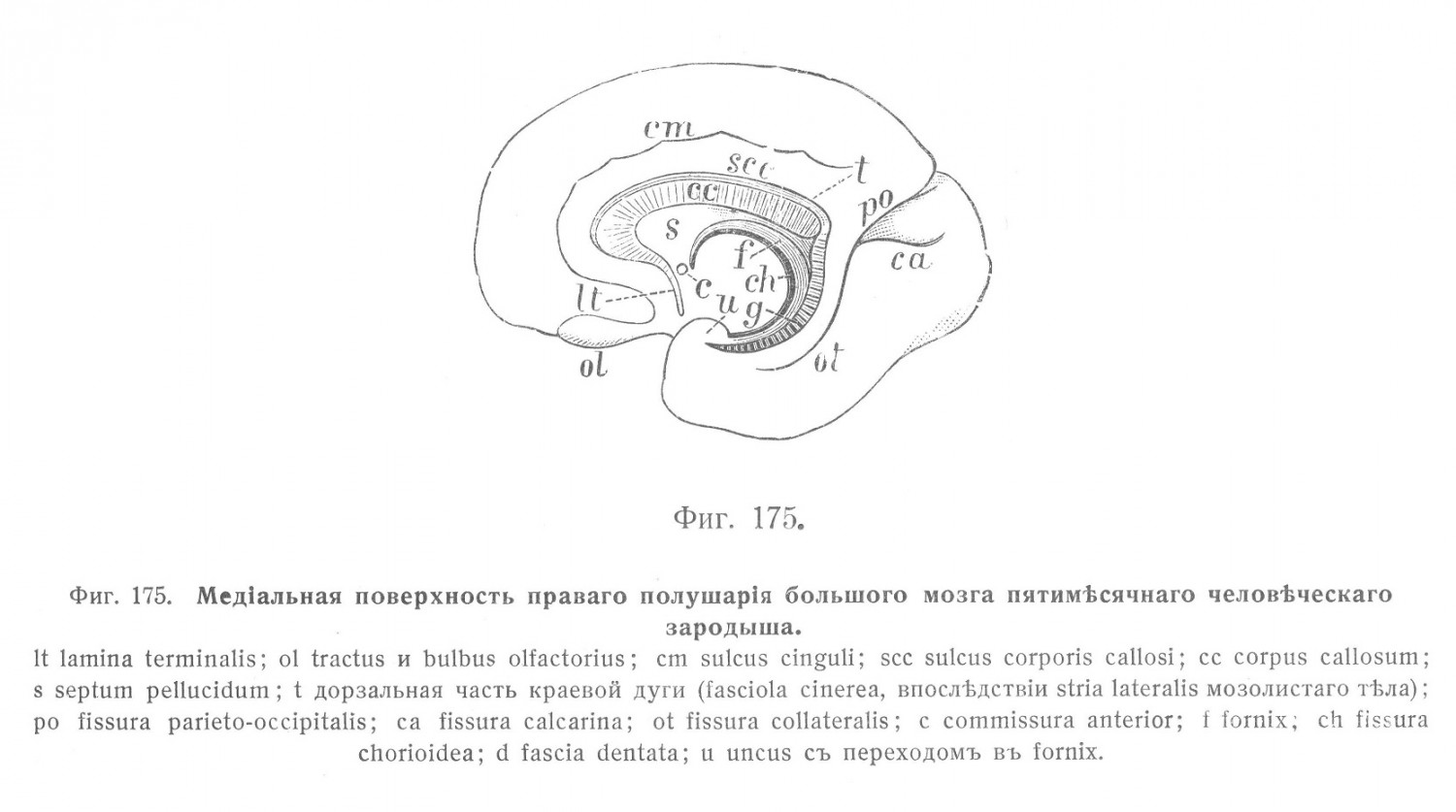

На медіальной поверхности полушарія пятимѣсячнаго зародыша (фиг. 175) имѣются sulcus cinguli (cm), sulcus corporis callosi и нижнее продолженіе его, fissura hippocampi, fissura parieto-occipitalis (p o), fissura calcarina (ca), fissura collateralis въ связи съ начальною частью двухъ предыдущихъ бороздъ, fissura chorioidea (для послѣдней въ Базельской номенклатурѣ нѣтъ названія, она соотвѣтствуетъ мѣсту входа plexus chorioideus ventriculi lat.). — Медіальная стѣнка полушарія простирается отъ дорзальнаго ребра послѣдняго не только до мозолистаго тѣла и fissura hippocampi, но концентрически переходитъ за эти предѣлы и достигаетъ fissura choroidea, выпуклость которой замыкаетъ медіальную стѣнку полушарія.

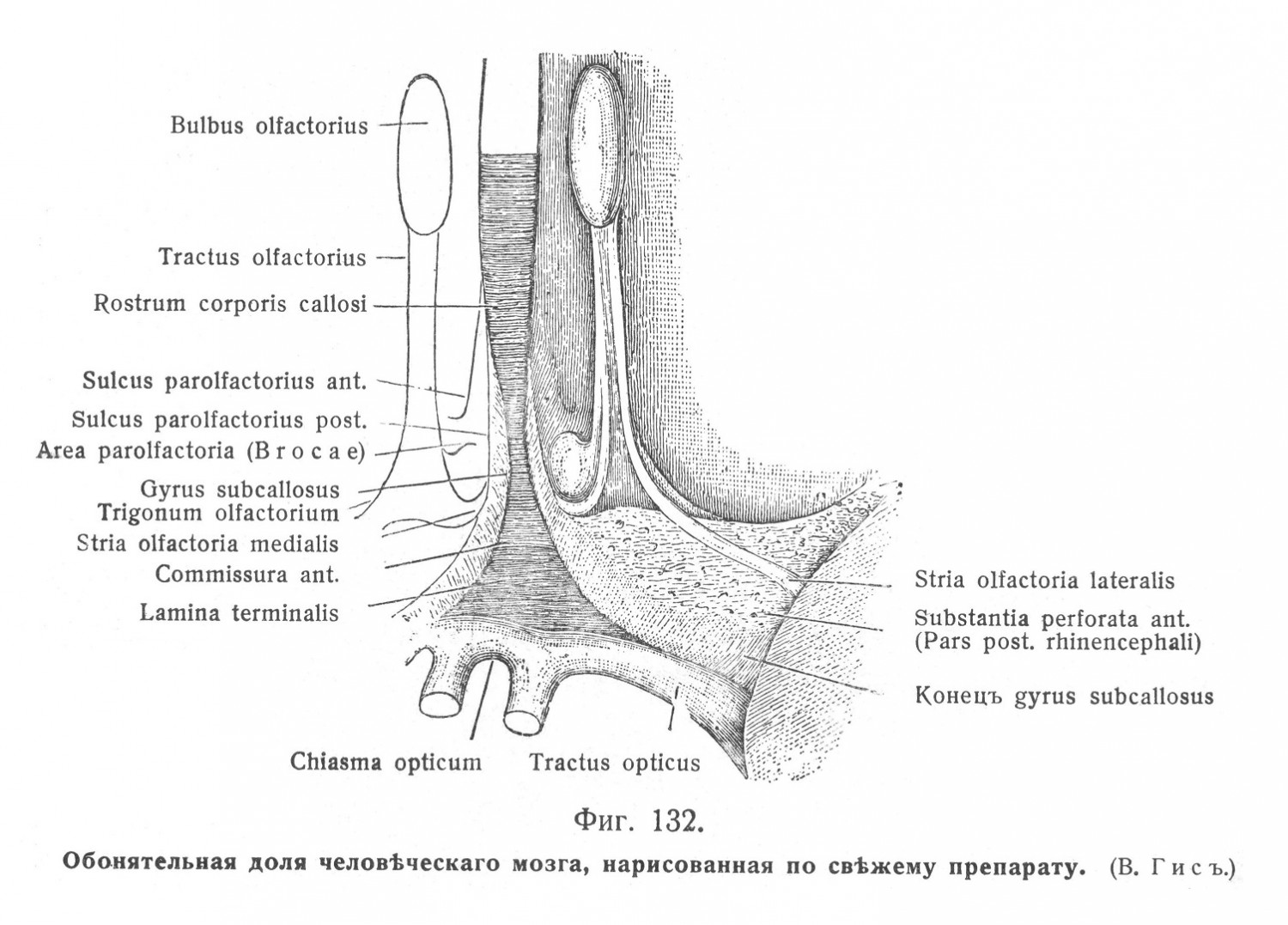

Соотвѣтственнымъ образомъ отдѣлы septum pellucidum, fornix и fascia dentata составляютъ части медіальной стѣнки полушарія, на что особенно слѣдуетъ обратить вниманіе. Мозолистое тѣло не составляетъ границы для медіальной стѣнки полушарія : оно при своемъ развитіи прорываетъ послѣднюю, при чемъ еще ранѣе стѣнки полушарій на мѣстѣ прорыва срастаются одна съ другой. Полоска, покрывающая мозолистое тѣло съ дорзальной стороны и называемая stria longitudinalis lat. (Т), продолжается черезъ колѣно мозолистаго тѣла, въ бокъ отъ срединной линіи, на вентральную поверхность колѣна и оканчивается, въ видѣ pedunculus corporis callosi, или gyrus subcallosus, на медіальной сторонѣ trigonum olfactorium (фиг. 132); на противоположной сторонѣ, за валикомъ мозолистаго тѣла та же полоска, въ видѣ fasciola cinerea, тянется вокругъ валика, вдоль gyrus hippocampi, до uncus и представляетъ собою здѣсь fascia dentata.

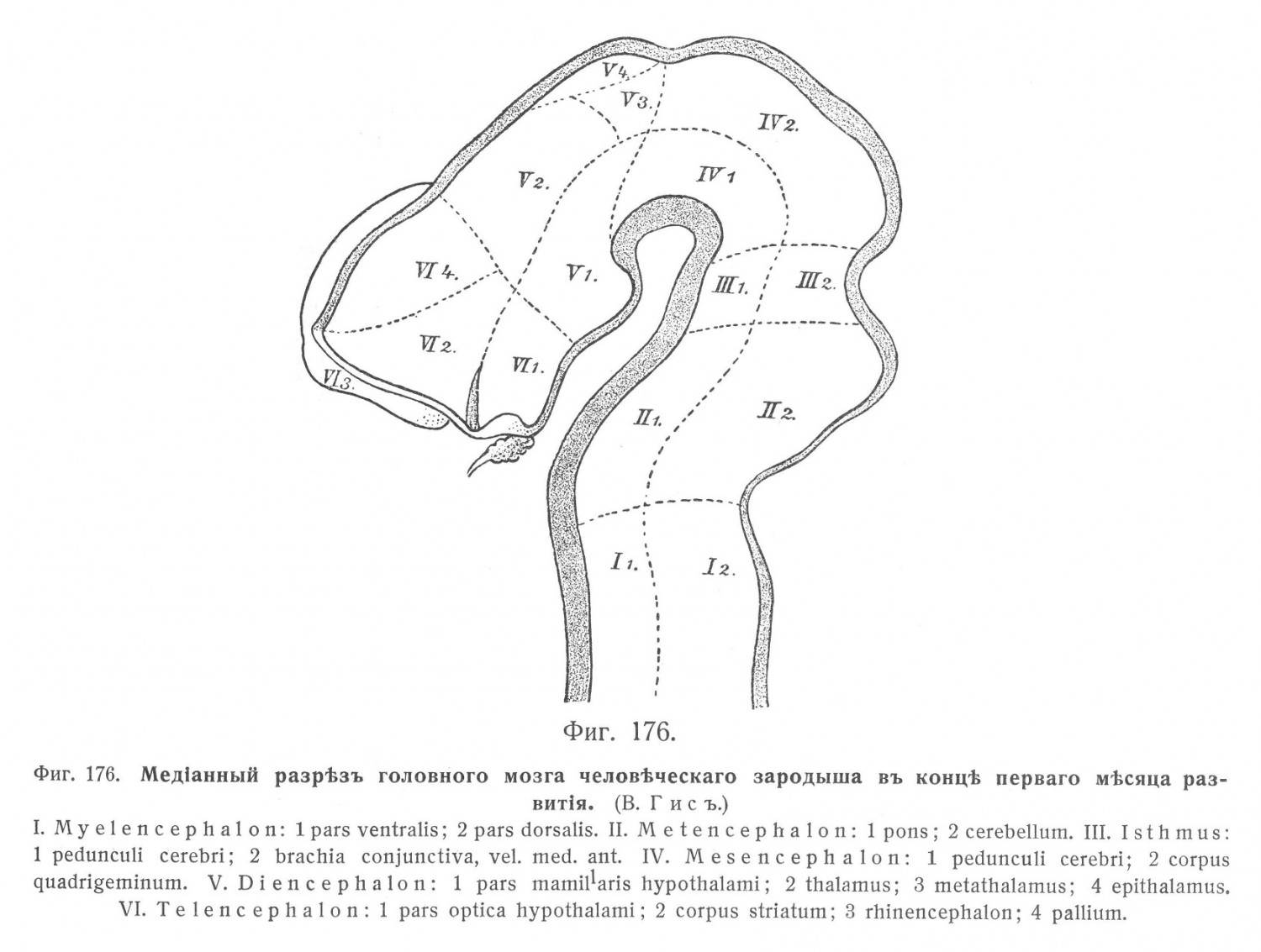

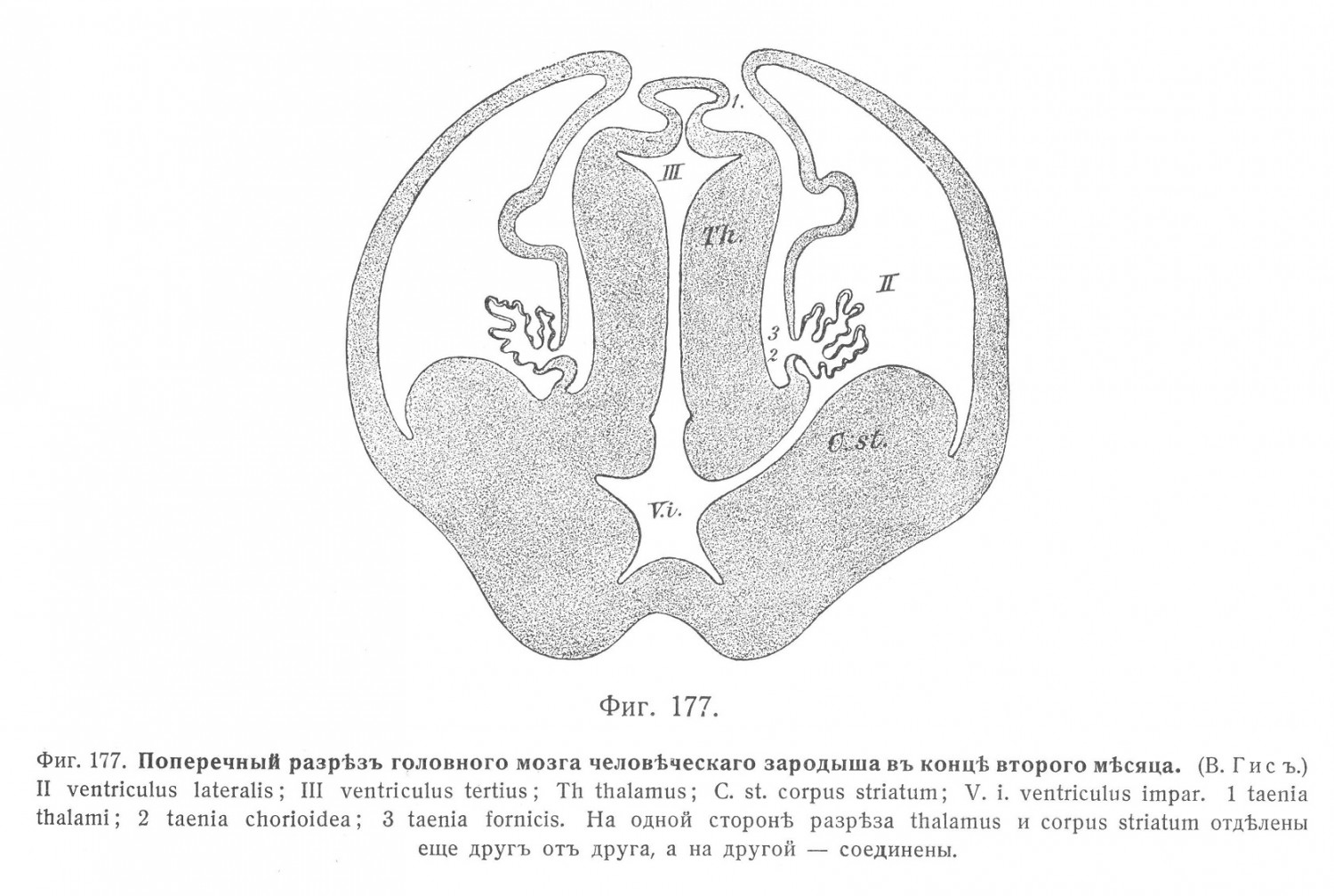

Вся полоска, простирающаяся отъ trigonum olfactorium черезъ мозолистое тѣло до uncus, является не чѣмъ инымъ, какъ рудиментарной извилиной. Вмѣстѣ съ тѣмъ она составляетъ наружный тяжъ большого отдѣла медіальной поверхности полушарія, а именно, краевой дуги; внутренній тяжъ ея образуется посредствомъ septum pellucidum и свода. Между наружнымъ и внутреннимъ тяжами въ большой передней области находитъ себѣ мѣсто мозолистое тѣло, а сзади его валика — наружный и внутренній тяжи соприкасаются другъ съ другомъ. Какъ уже сказано, на шестомъ мѣсяцѣ зародышевой жизни можно видѣть зачатки не только всѣхъ щелей, но и бороздъ. Щелями мы называемъ складки, идущія черезъ всю стѣнку мозга, замѣтныя также и на внутренней поверхности полушарій. Сюда относятся fissura chorioidea, fissura hippocampi, fissura calcarina, fissura lateralis, fissura collateralis, fissura parieto-occipitalis. Принадлежащіе имъ выступы на поверхности желудочковъ, считая въ томъ же порядкѣ, будутъ: plica chorioidea (складка сосудистаго сплетенія), hippocampus, calcar avis, corpus striatum, trigonum collaterale, eminentia collateralis; лишь одна fissura parieto-occipitalis не сопровождается никакимъ постояннымъ выступомъ. Sulci, бороздами, называются складки, ограничивающіяся областью коры. Смотря по времени своего появленія, онѣ то глубоки, то идутъ поверхностно; различаютъ первичныя, вторичныя и третичныя складки. Въ указанныхъ выше мѣстахъ промежуточнаго, передняго и задняго мозга развиваются сосудистыя сплетенія, plexus chorioidei, которыя состоятъ изъ тонкой стѣнки самого мозга и покрывающей ихъ, содержащей въ себѣ сосуды pia mater, другими словами, изъ церебральной и піальной пластинокъ. Въ области IV и III желудочковъ имѣются сосудистыя сплетенія, не представляющія никакихъ затрудненій для пониманія ихъ морфологическаго характера; въ первую очередь къ нимъ принадлежатъ сосудистыя сплетенія обоихъ полушарій. Ихъ появленію предшествуетъ складка, plica chorioidea, идущая отъ медіальной стѣнки полушарія въ его полость сквозь fissura chorioidea. Для поясненія служитъ фиг. 177, представляющая поперечный разрѣзъ черезъ головной мозгъ человѣческаго зародыша въ концѣ 2-го мѣсяца развитія. Если присмотрѣться къ процессамъ превращеній различныхъ мозговыхъ пузырей, то можно вскорѣ замѣтить, что они тождественны съ процессами появленія самихъ пузырей; прежде всего, сюда относятся процессы роста съ ихъ мѣстными, временными, качественными и количественными особенностями. Конечно, силы, лежащія въ основѣ этихъ процессовъ, совпадаютъ съ тѣми, которыя направляютъ развитіе всего индивидуума. Остается лишь сдѣлать общій обзоръ, какія части главныхъ отдѣловъ головного мозга возникаютъ изъ дна, основной, боковой и покровной пластинокъ мозговой трубки. Что касается важнѣйшихъ составныхъ частей стѣнки, основной и боковой пластинокъ, то можно оріентироваться въ этомъ отношеніи на фиг. 176, на которой основная пластинка отдѣлена отъ боковой помощью пунктирной линіи.

Двѣ боковыя продольныя бороздки, по указаніямъ Гиса, уже рано опредѣляютъ границу вентральной и дорсальной половинъ мозговой трубки; онѣ называются sulci limitantes. Всѣ двигательныя ядра головныхъ нервовъ помѣщаются медіально отъ пограничныхъ бороздокъ, а чувствительныя — латерально отъ нихъ. Въ calamus scriptorius пограничная бороздка съ обѣихъ сторонъ проходитъ сначала вдоль медіальнаго края ala cinerea къ fovea superior, которая, по мнѣнію Генле, представляетъ собою оставшійся незаполненнымъ участокъ дна мозга. Въ среднемъ мозгѣ пограничныя бороздки имѣются по всей длинѣ этого отдѣла. Онѣ продолжаются впередъ, въ видѣ sulci hypothalamici (s. Monroi), идущихъ съ обѣихъ сторонъ въ recessus opticus. Дугообразная пунктирная линія на фиг. 176 указываетъ положеніе такой пограничной бороздки. Nucleus olivaris inf. и родственныя ему образованія (см. ниже) во взросломъ мозгѣ помѣщаются глубоко въ вентральной области, при чемъ они происходятъ отъ разрастанія въ глубину боковой пластинки (Гисъ). Наконецъ, можно еще упомянуть объ оси мозга и филогенетическомъ родствѣ головного мозга. 1. Мозговая ось. Бэръ предполагалъ, что ось мозга оканчивается въ воронкѣ, В. Гисъ считалъ ея концомъ lamina terminalis, Купфферъ — recessus neuroporicus. На основаніи онтогенетическихъ и сравнительно-анатомическихъ данныхъ, Буркгардтъ отдаетъ преимущество мнѣнію Купффера, къ которому присоединяется также и Неймайеръ. Передній конецъ оси просвѣта мозговой трубки (по мнѣнію Купффера) упирается въ передній невропоръ. Послѣ замыканія послѣдняго, означенный пунктъ совпадаетъ съ переднимъ концомъ дорзальной мозговой стѣнки, съ границей крыши и передней стѣнки (lamina terminalis) головного мозга. Купфферъ различаетъ прежде всего два отдѣла мозга: передній и задній мозгъ. Первый отдѣлъ у amniota распадается на собственно передній и средній мозгъ. Такимъ образомъ, получается уже давно извѣстное эмбріологіи расчлененіе на три мозговыхъ пузыря. У ланцетника остается еще раздѣленіе на два первыхъ отдѣла. Переднею стѣнкой передняго мозга является lamina terminalis. Большой мозгъ (telencephalon принятой нами номенклатуры) является производнымъ дорзальной области передняго мозга и развивается при участіи крыши и боковыхъ стѣнокъ мозговой трубки; въ дѣйствительности, онъ не имѣетъ значенія конечнаго отдѣла, или telencephalon въ эмбріологическомъ смыслѣ, т. е. является не концевымъ, а дорзальнымъ выростомъ. Въ работѣ о развитіи головного мозга овцы Неймайеръ, подтверждая воззрѣнія Купффера, предлагаетъ для telencephalon названіе spharencephalon, см. фиг. 176. | |

|

| |

| Переглядів: 304 | | |

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі... |