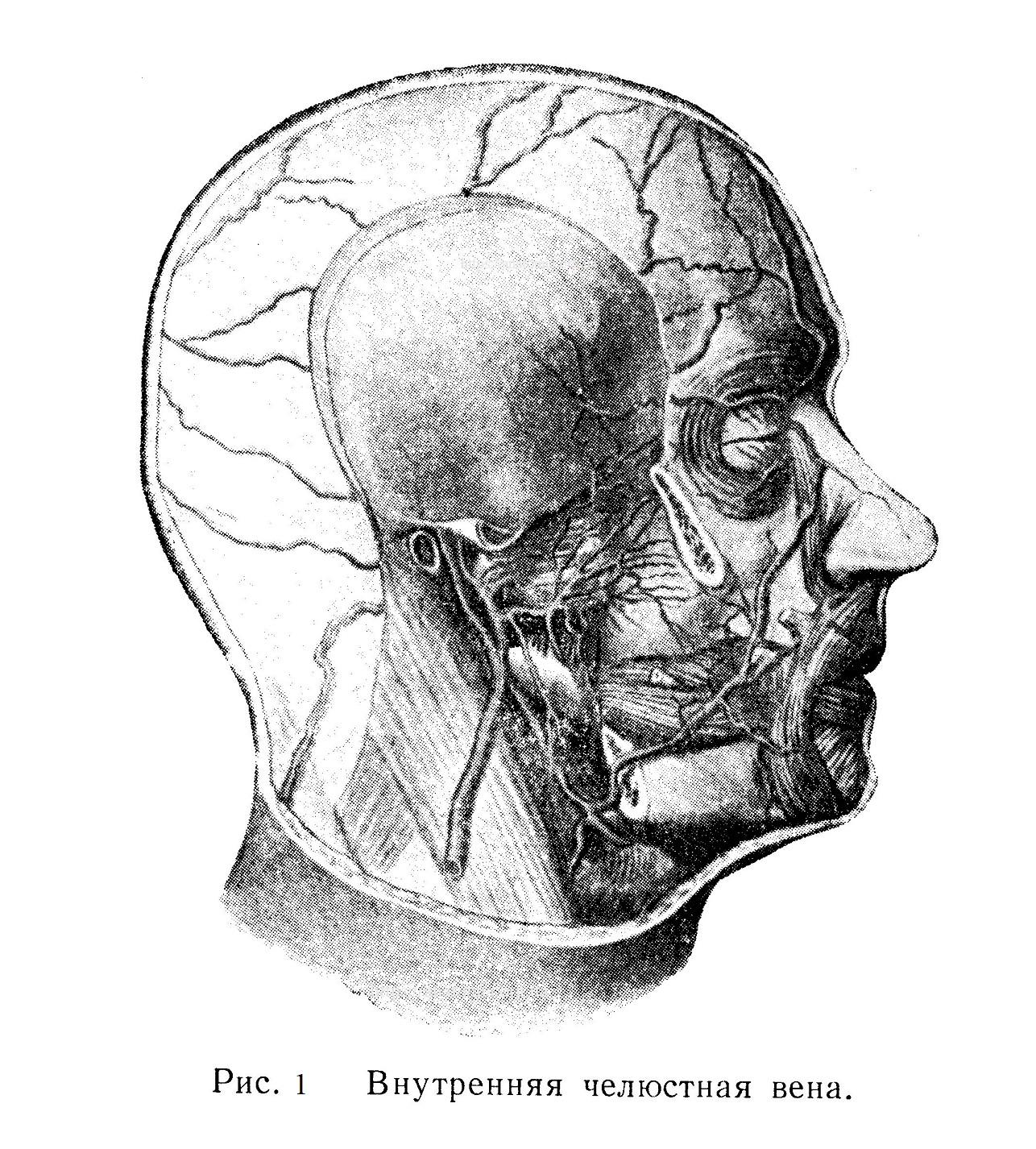

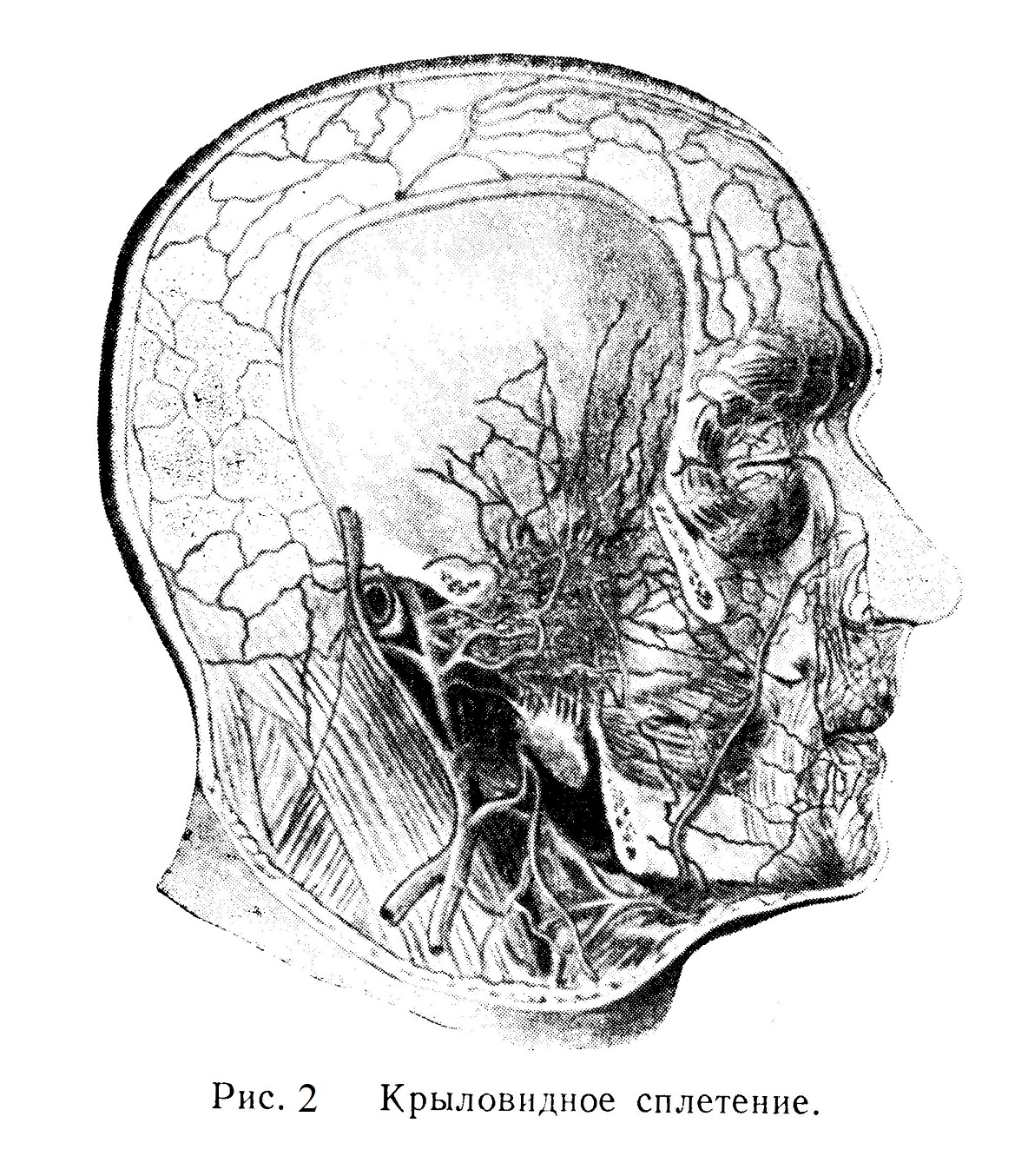

Глубокие вены лица генетически представляют собой образования, развивающиеся из различных источников. Одни из них, например plexus pterygoideus, возникают из сплетения, которое на ранней стадии развития соединяет первичную вену головы с передней лицевой веной. Другие — v. facialis profunda — являются истоком первичной передней лицевой вены. Третьи происходят от переднего мозгового сплетения (v. ophthalmica inferior). Такое разнообразие источников отражается и на дефинитивном состоянии глубоких вен лица, обусловливая крайнее непостоянство их строения. Основной веной глубокой области лица является v. maxillaris interna (рис. 1), которая сопровождает одноименную артерию. Однако эта вена встречается далеко не во всех случаях, причем часто вместо нее имеется различно развитое сплетение (рис. 2), носящее название plexus pterygoideus (крыловидное сплетение).

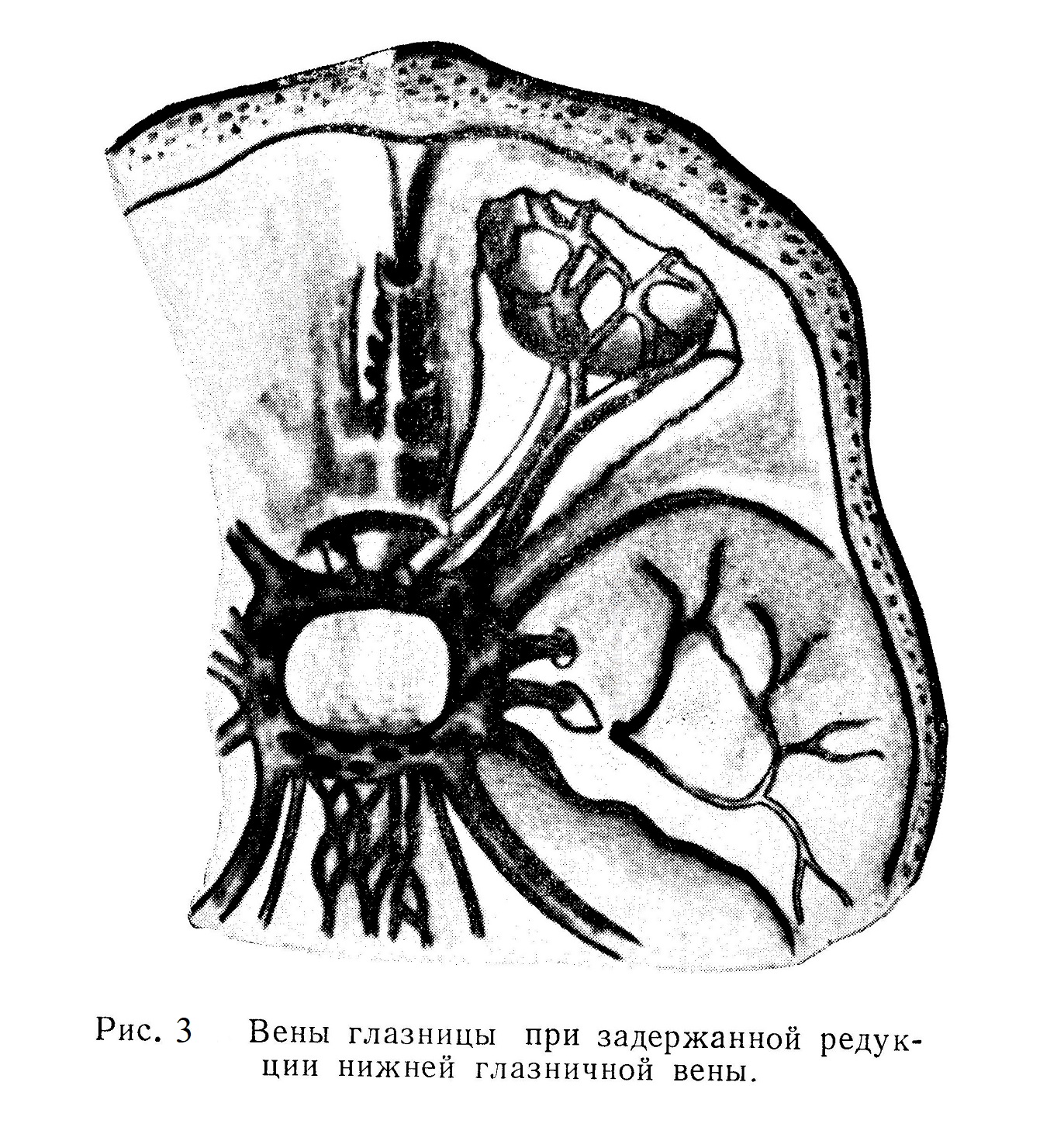

При отсутствии v. maxillaris interna наблюдалось сплетение (plexus pterygoideus), которое занимало все пространство между крыловидными мышцами, распространяясь иногда кверху до наружного основания черепа. Это сплетение начинается многочисленными глубокими височными венами, берущими свое начало от диплоических вен области, а также венами, собирающими кровь от подслизистого сплетения гайморовой пазухи. В этих случаях а. maxillaris interna оплетена многослойным густым сплетением тонкостенных вен, в котором зачастую невозможно различить отдельные стволики. Сплетение это на наружном основании черепа широко анастомозирует с таким же сплетением противоположной стороны. Кроме того, проходящие в этой области нервы (nn. lingualis, mandibularis и др.) окружены многочисленными венами, также образующими сплетения, соединяющиеся с основными. Мелко петлистое сплетение, окружающее нижнечелюстной нерв, может быть прослежено и в canalis mandibularis. Многочисленные вены проникают и в толщу крыловидных мышц. Крыловидное сплетение несколькими толстыми стволами впадает в заднюю лицевую вену. Необходимо также отметить, что в этих случаях вокруг глотки наблюдается мощная венозная сеть, более мелкая в подслизистом слое, которая широко соединяется с описываемым сплетением. Вены языка и мягкого нёба впадают в общую лицевую вену. Это особенно важно отметить потому, что некоторые исследователи [Льюис (Lewis), Smith (Смит) и др.] считают язычную вену первичной веной лица. Обширный plexus pterygoideus иногда как бы разделяется на два отдела — поверхностный и глубокий. Оба они достигают основания черепа, оставаясь, однако, разделенными наружной крыловидной мышцей, сквозь которую проходят многочисленные, связывающие их анастомозы. Поверхностная часть сплетения лежит между наружной крыловидной и височной мышцами. Она принимает в себя ѵѵ. temporales profundae, v. alveolaris inferior, v. pterygoidea и v. masseterica. Глубокая часть сплетения, которая состоит из более объемистых вен и по строению своему приближается к кавернозному сплетению, располагается на внутренней поверхности наружной крыловидной мышцы. Через глубокую часть сплетения проходит третья ветвь тройничного нерва. Верхний край описываемого сплетения достигает овального отверстия, образуя вокруг него добавочное сплетение, которое Тольд называл rete foraminis ovalis; оно в свою очередь многочисленными ветвями соединяется с пещеристой пазухой (выпускники Везалия, круглого отверстия, рваного отверстия и т. д.). Ниже передний край крыловидного сплетения, постепенно суживаясь, соединяется с задней поверхностью передней лицевой вены. В других случаях, когда v. maxillaris interna представлена в виде одиночного ствола, она начинается у fissura orbitalis inferior и, продолжаясь кзади, принимает в себя глубокую височную вену. Последняя расположена между височной мышцей и височной костью, начинается двумя-тремя тоненькими ветвями, которые вскоре соединяются в один ствол. По пути v. maxillaris interna принимает в себя, кроме того, несколько вен, начинающихся в области верхнечелюстного бугра, а также одиночные венозные стволы, сопровождающие язычный и нижне-челюстный нервы. V. maxillaris interna впадает в заднюю лицевую вену. При крайней степени редукции наблюдается одиночная глубокая лицевая вена, которая начинается на задней поверхности верхнего альвеолярного отростка от верхних зубных вен. У своего начала она посредством изолированной, довольно крупной ветви часто анастомозирует с нижней глазничной веной, которая в этих случаях впадает в крыловидное сплетение. Глубокая лицевая вена впадает в переднюю лицевую на уровне нижнего края основания скулового отростка верхней челюсти. Здесь необходимо остановиться на строении глазничных вен. Кровь из области глазницы отводится посредством верхней и нижней глазничных вен. Нижняя глазничная вена, как уже указывалось в главе об онтогенезе вен головы, является первичной веной, отводящей на ранних стадиях развития большую часть крови из области глазницы в пещеристую пазуху. В процессе развития она в значительной степени редуцируется, превращаясь во второстепенную вену мелкого калибра. Ее заменяет верхняя глазничная вена, вторично образующаяся из переднего мозгового сплетения и в дефинитивном состоянии часто играющая основную роль в оттоке крови из глазницы. Мы наблюдали случаи с преимущественным развитием либо нижней, либо верхней глазничных вен. Иногда при задержанной редукции нижней глазничной вены последняя хорошо развита и является основным венозным коллектором области глазницы. Истоки ее, расположенные в жировой клетчатке глазницы, представляют собой венозную сеть, густо окутывающую глазное яблоко. У нижней стенки глазницы венозные стволы, соединяясь, образуют крупную v. ophthalmica inferior, которая вначале примыкает снизу к глазному яблоку, а затем располагается на наружной поверхности зрительного нерва. У места вступления последнего в глазное яблоко нижняя глазничная вена принимает сравнительно тонкую верхнюю глазничную вену, которая слабо выявляется на фоне окружающего глазное яблоко венозного сплетения. Проходя сквозь fissura orbitalis superior нижняя глазничная вена впадает в пещеристую пазуху. В этих случаях у нижнего края глазницы она широко анастомозирует многочисленными сравнительно крупными ветвями с передней лицевой веной. Верхняя глазничная вена, являясь при этом продолжением лобной вены, по пути сообщается тонкой анастомозной ветвью с v. angularis и впадает в нижнюю глазничную вену (рис. 3).

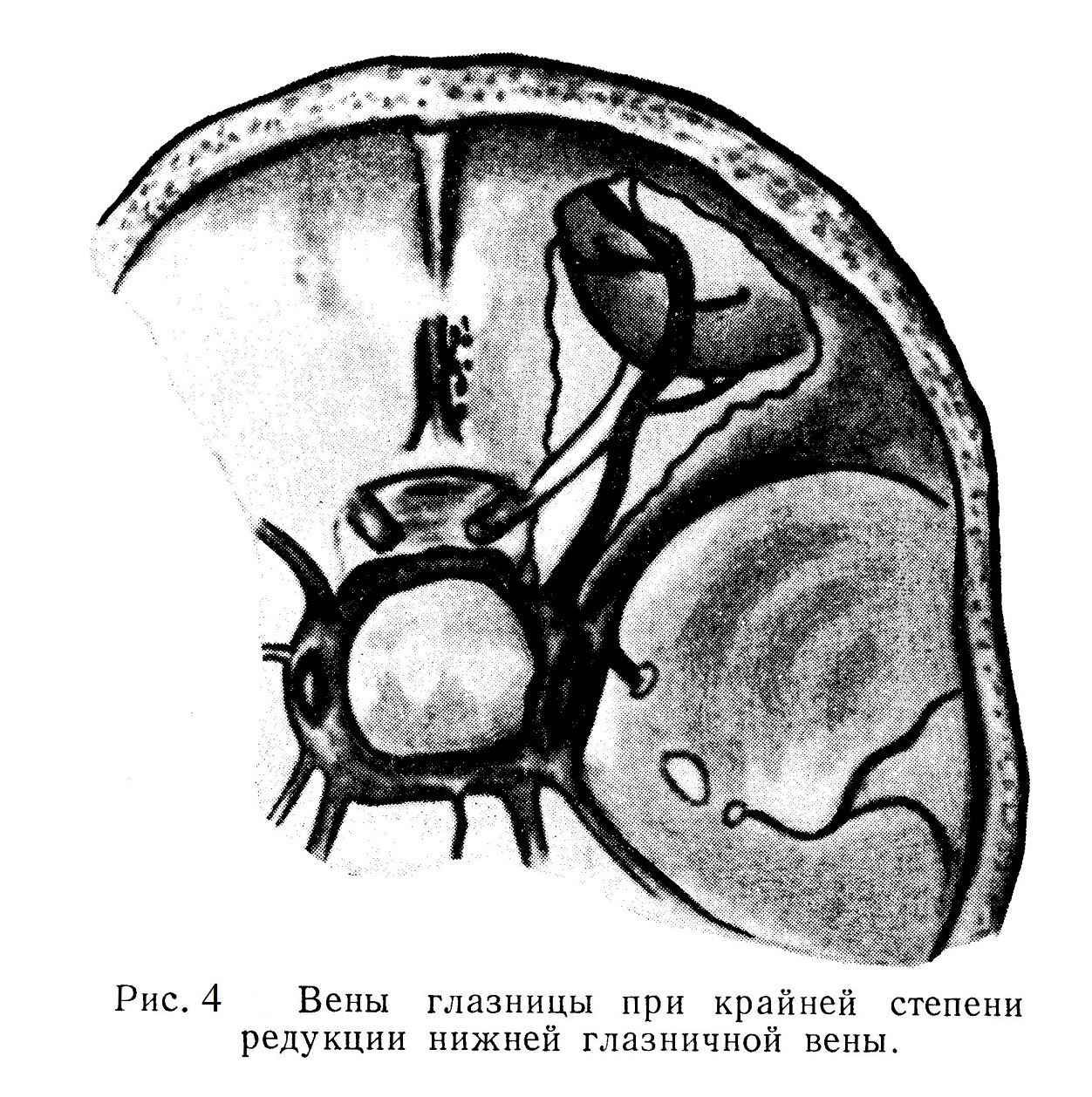

При крайней степени редукции нижней глазничной вены основным венозным стволом области глазницы служит верхняя глазничная вена (рис. 4). Последняя в этих случаях является как бы продолжением надглазничной вены. Она проходит по верхне-внутренней поверхности глазного яблока, затем перекрещивается со зрительным нервом и впадает в пещеристую пазуху. Связь v. facialis anterior — v. angularis выражена отчетливо. Нижняя глазничная вена при этом представлена тонкой ветвью которая начинается у нижнего края глазницы и, проходя сквозь fissura orbitalis inferior, впадает в v. maxillaris interna или v. facialis profunda. С верхней глазничной веной она сообщается тонким анастомозом.

Таким образом, в строении глубоких вен лица также различимы две крайние формы изменчивости. При одной наблюдается задержанная редукция глубоких первичных сплетений и нижней глазничной вены. В этих случаях имеется хорошо развитое крыловидное сплетение, сообщающееся как со сплетением противоположной стороны, так и с поверхностными венами лица. Глубокие височные вены представлены многочисленными стволами, широко анастомозирующими между собой и с венами диплое. Хорошо развитая нижняя глазничная вена впадает в пещеристую пазуху и служит основным коллектором, собирающим кровь из области глазницы. С крыловидным сплетением она бывает соединена многочисленными мелкими венозными ветвями. Верхняя глазничная вена представляет тонкий ствол, впадающий в нижнюю глазничную. Мелкие вены глазницы переплетены между собой и анастомозируют с верхней глазничной веной посредством незначительного количества ветвей, а с нижней глазничной веной с помощью многочисленных венозных стволиков. При другой крайней форме строения глубоких вен лица отмечается крайняя редукция первичных сплетений и нижней глазничной вены. Крыловидное сплетение в этих случаях не выражено и заменяется хорошо развитым стволом ѵ. maxillaris interna. Височные вены одиночны и с диплоическими не сообщаются. Нижняя глазничная вена слабо выражена и впадает во внутреннюю челюстную вену. Хорошо развитая верхняя глазничная вена впадает в пещеристую пазуху и является основным стволом области. | |

|

| |

| Переглядів: 933 | | |

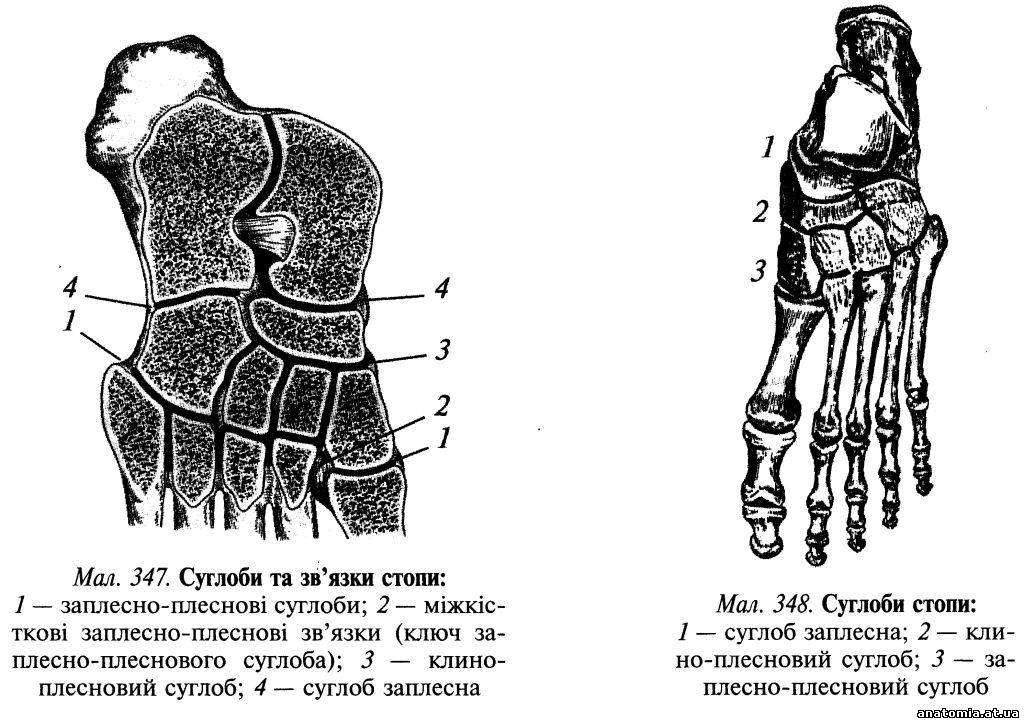

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі... |