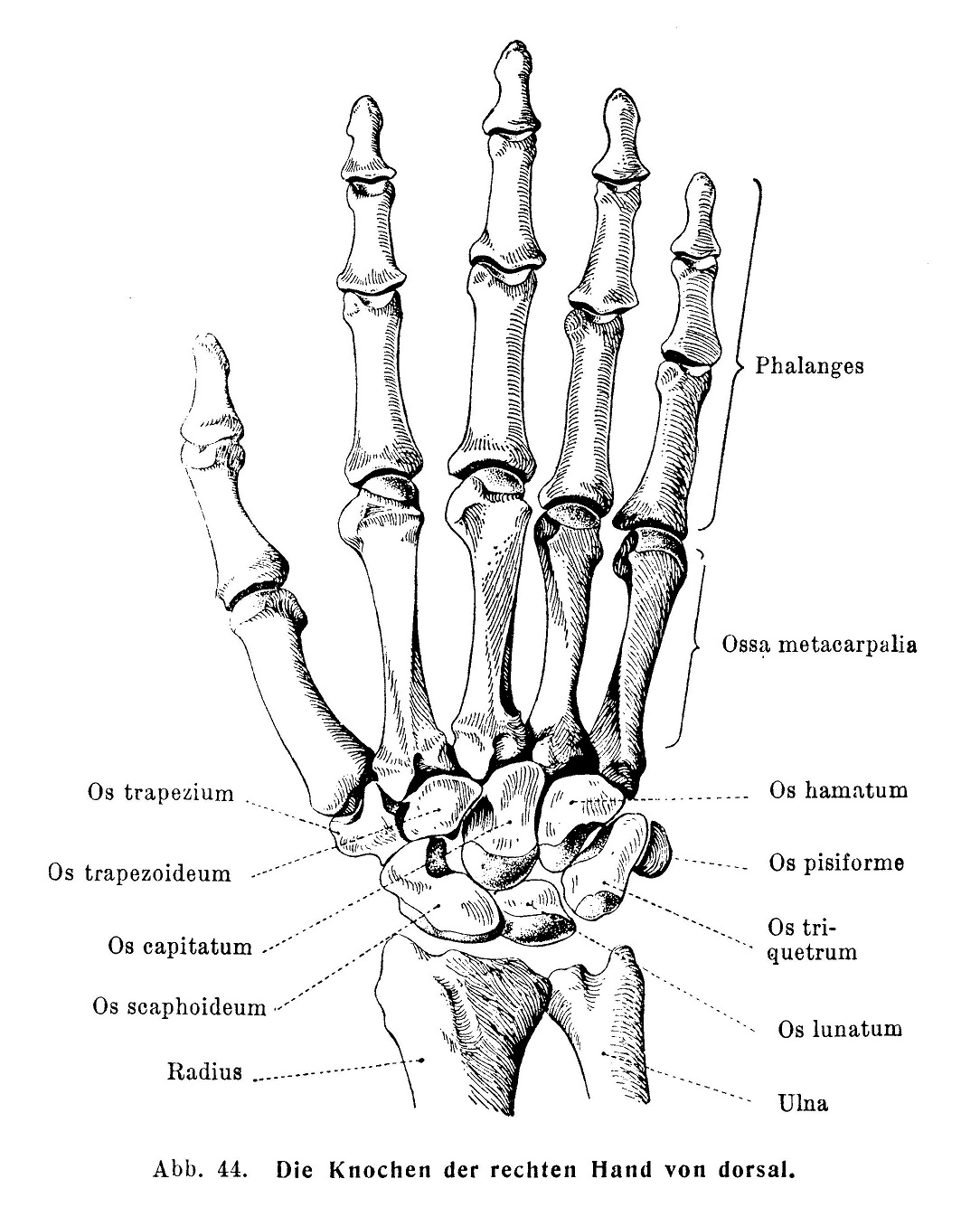

Die Hand im ganzen ist gegen den Unterarm im Handgelenk beweglich. Als Teilgebilde der Hand können wir die Finger in den Fingergelenken bewegen. Wir wollen uns zunächst mit dem Skelett der ganzen Hand beschäftigen. Die Handwurzelknochen (Abb. 44, 45) bilden ein Mosaik kleiner, gedrungener Knochen, an dem man eine proximale und eine distale Reihe unterscheiden kann. Sie werden nach ihrer Form benannt und von radial- nach ulnarwärts auf gezählt. Proximale Reihe: Schiff- oder Kahnbein, Os scaphoideum [naviculare]; Mondbein, Os lunatum; Dreiecksbein, Os triquetrum; Erbsenbein, Os pisiforme. Distale Reihe: großes Vielecksbein, Os trapezium [multangulum majus]; kleines Vielecksbein, Os trapezoideum [multangulum minus]; Kopfbein, Os capitatum; Hakenbein, Os hamatum ).

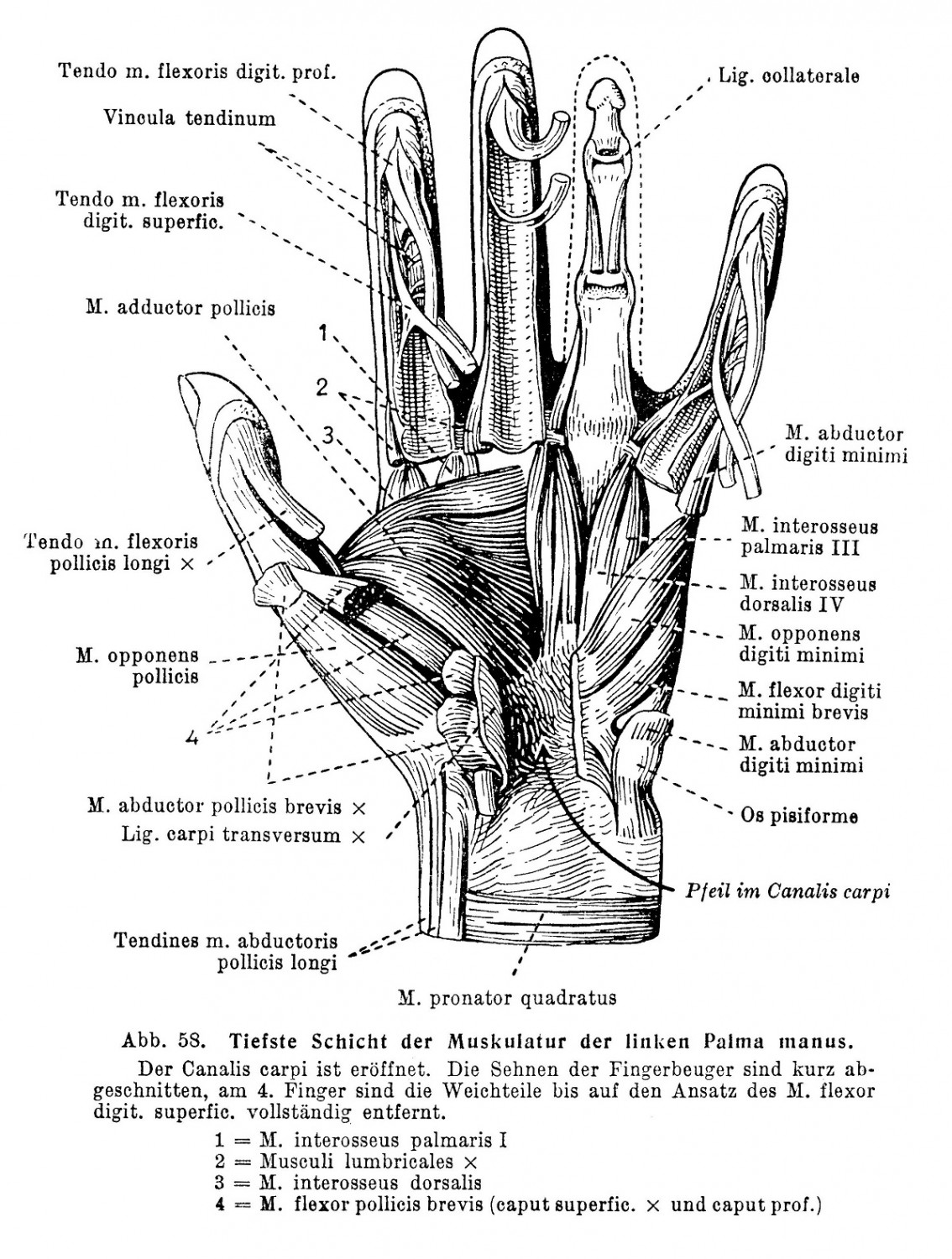

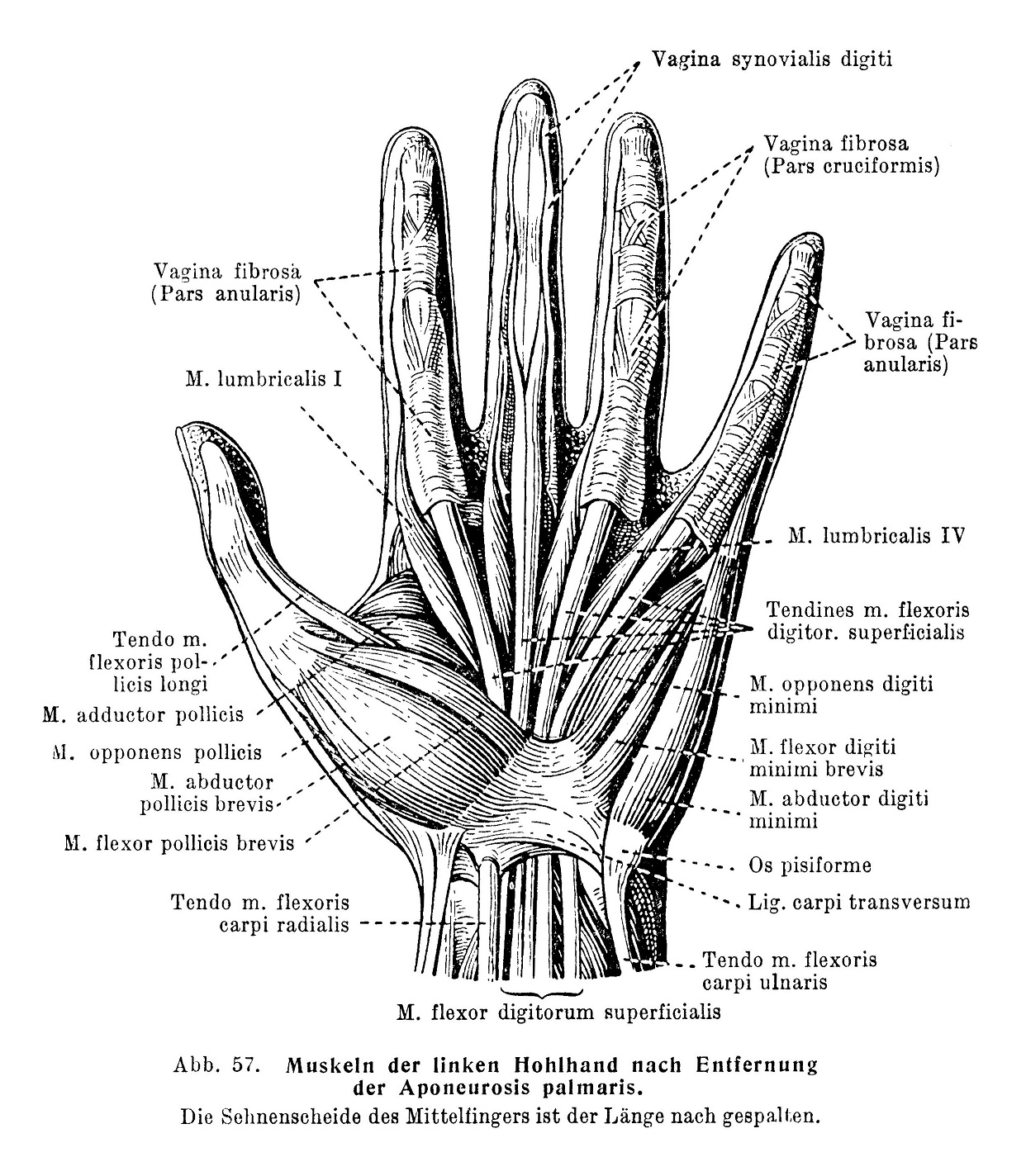

An jedem Handwurzelknochen kann man folgende Flächen unterscheiden: eine proximale und eine distale, eine dorsale und eine palmare, eine radiale und ulnare. Die beiden Knochen, die in beiden Reihen am weitesten radial oder daumenwärts liegen, das Scaphoideum und das Trapezium, tragen an ihren palmaren Seiten Höckerchen: Tuberculum ossis scaphoidei und Tuberculum ossis trapezii, die beide zusammen die Eminentia carpi radialis bilden. Das Hamatum trägt an seiner palmaren Fläche einen hakenartigen Vorsprung, Hamulus ossis hamati. Er bildet zusammen mit dem Erbsenbein die Eminentia carpi ulnaris. Die Handwurzelknochen sind räumlich so angeordnet, daß sie ein Gewölbe bilden, dessen Konvexität dorsalwärts, dessen Konkavität, Sulcus carpi genannt, palmarwärts gerichtet ist. Aus dem Sulcus carpi wird ein osteofibröser Kanal, Canalis carpi (Abb. 58), dadurch, daß sich zwischen der Eminentia carpi radialis und ulnaris ein kräftiges Band, das quere Handwurzelband, big. carpi transversum (Abb. 57), ausspannt. Der Canalis carpi bildet ein Durchtrittstor für Sehnen und Nerven, die vom Unterarm in die Hohlhand ziehen.

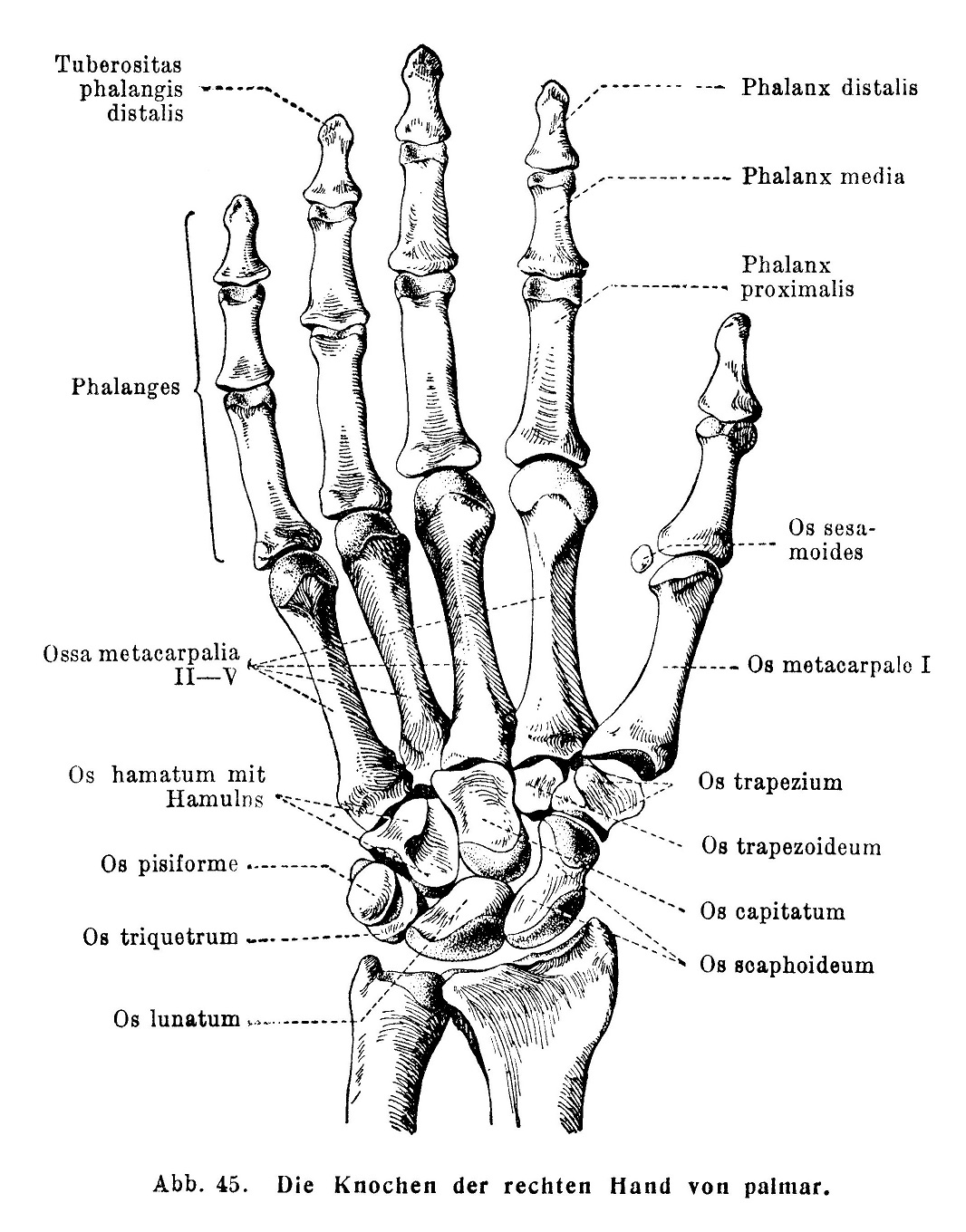

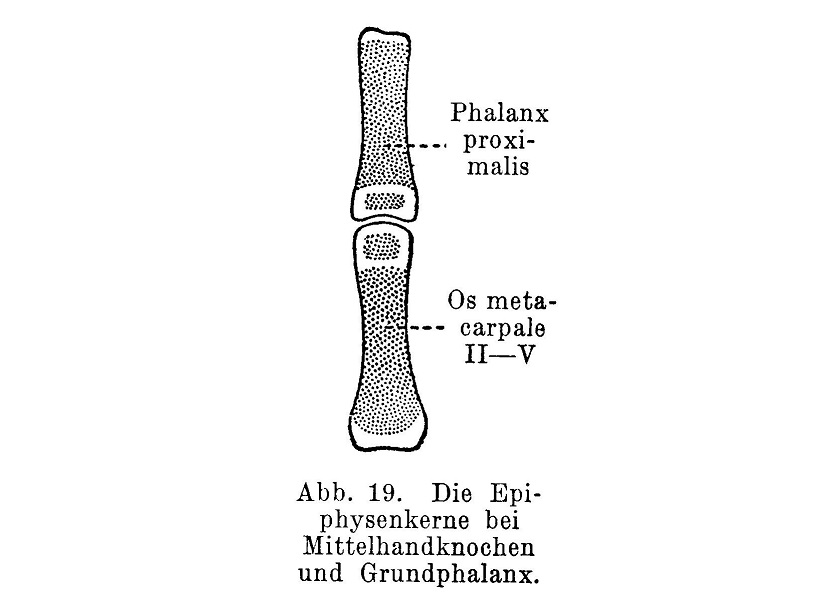

Von den Handwurzelknochen kann man an der eigenen Hand abtasten: das Pisiforme, Triquetrum und Scaphoideum. Das Pisiforme liegt auf der palmaren Seite am proximalen Ende des Kleinfingerballens. Dort kann man es zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand fassen und bei ulnarer Abwinkelung der Hand auf dem Triquetrum, mit dem es gelenkig verbunden ist, hin und her bewegen. Dorsal von ihm und distal vom Caput und Processus styloideus ulnae fühlt man das Triquetrum, dessen ulnare und dorsale Seite leicht tastbar ist. Am Beginn des Daumenballens fühlt man, besonders bei radialer Abwinkelung der Hand, einen rundlichen Höcker unmittelbar unter der Haut, das Tuberculum ossis scaphoidei. Die Knochen der Mittelhand, Ossa metacarpalia (Abb. 44 45), bestehen ans fünf kurzen Röhrenknochen, an denen sich drei Abschnitte unterscheiden lassen: ein proximaler Teil oder Basis, ein Mittelstück und das Köpfchen, Caput. Die Basen stehen in gelenkiger Verbindung mit dem Carpus, die Köpfchen mit den Fingern. Die Basis des dritten Mittelhandknochens besitzt an ihrer radialen Seite einen Processus styloideus ossis metacarpi III. Der erste Mittelhandknochen ist der dickste und kürzeste von allen, die übrigen nehmen ulnarwärts an Länge ab. Die Mittelhandknochen liegen nicht in einer Ebene, sondern bilden ebenso wie die der Handwurzel eine Gewölbekonstruktion. Sie sind dorsal leicht tastbar, an der palmaren Seite dagegen nicht. Am deutlichsten sichtbar sind ihre Köpfchen. Besonders wenn man die Hand zur Faust schließt, springen sie als kugelige Vorwölbungen vor, über denen die Haut eine weiße Farbe annimmt, weil das Blut dort herausgedrückt wird. Die Fingerknochen, Ossa digitorum manus, An den Fingern kann man drei Glieder unterscheiden: das Grund-, Mittel- und End- oder Nagelglied. Der Daumen besitzt nur zwei Glieder. Jedes Fingerglied hat als knöcherne Grundlage einen kurzen Röhrenknochen, die Phalanx. Entsprechend den drei Fingergliedern gibt es eine Phalanx proximalis, media und distalis. Das proximale Ende der ersten oder Grundphalanx heißt Basis, das distale Ende Caput [Trochlea]. Die Endphalanx endet mit einer leichten Verbreiterung, die an der palmaren Seite rauh ist: Tuberositas phalangis distalis (Abb. 45). Die Mittelhandknochen und Phalangen weichen in ihrer Entwicklung etwas von den übrigen Röhrenknochen ab: sie besitzen nur eine Epiphyse, und zwar die Mittelhandknochen eine distale und die Phalangen eine proximale (s. Abb. 19).

Bei den ersteren wird aus dieser einen Epiphyse das Köpfchen, bei den letzteren die Basis. Nur der erste Mittelhandknochen macht hiervon eine Ausnahme: er trägt eine proximale Epiphyse, verhält sich also wie eine Phalanx. Außer den angegebenen Knochen kommen an der Hand noch Sesambeine, Ossa sesamoidea (Abb.45), vor. Das sind physenkerne bei Knöchelchen, die in Sehnen oder Gelenkkapseln eingelagert sind. Regelmäßig kommt ein Paar dieser Sesambeine am Mittelhand-Fingergelenk des Daumens vor. Auch an den entsprechenden Gelenken der übrigen Finger, am häufigsten am 2. und 5. Finger, können ein oder zwei solcher Sesambeine vorhanden sein. | |

|

| |

| Переглядів: 781 | | |

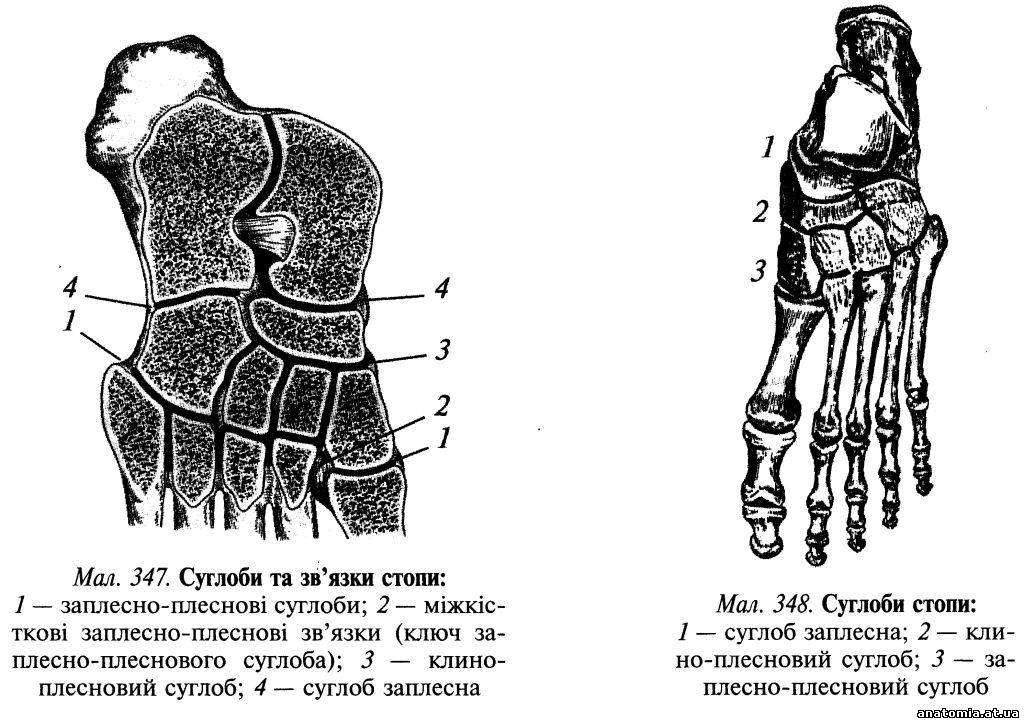

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі... |