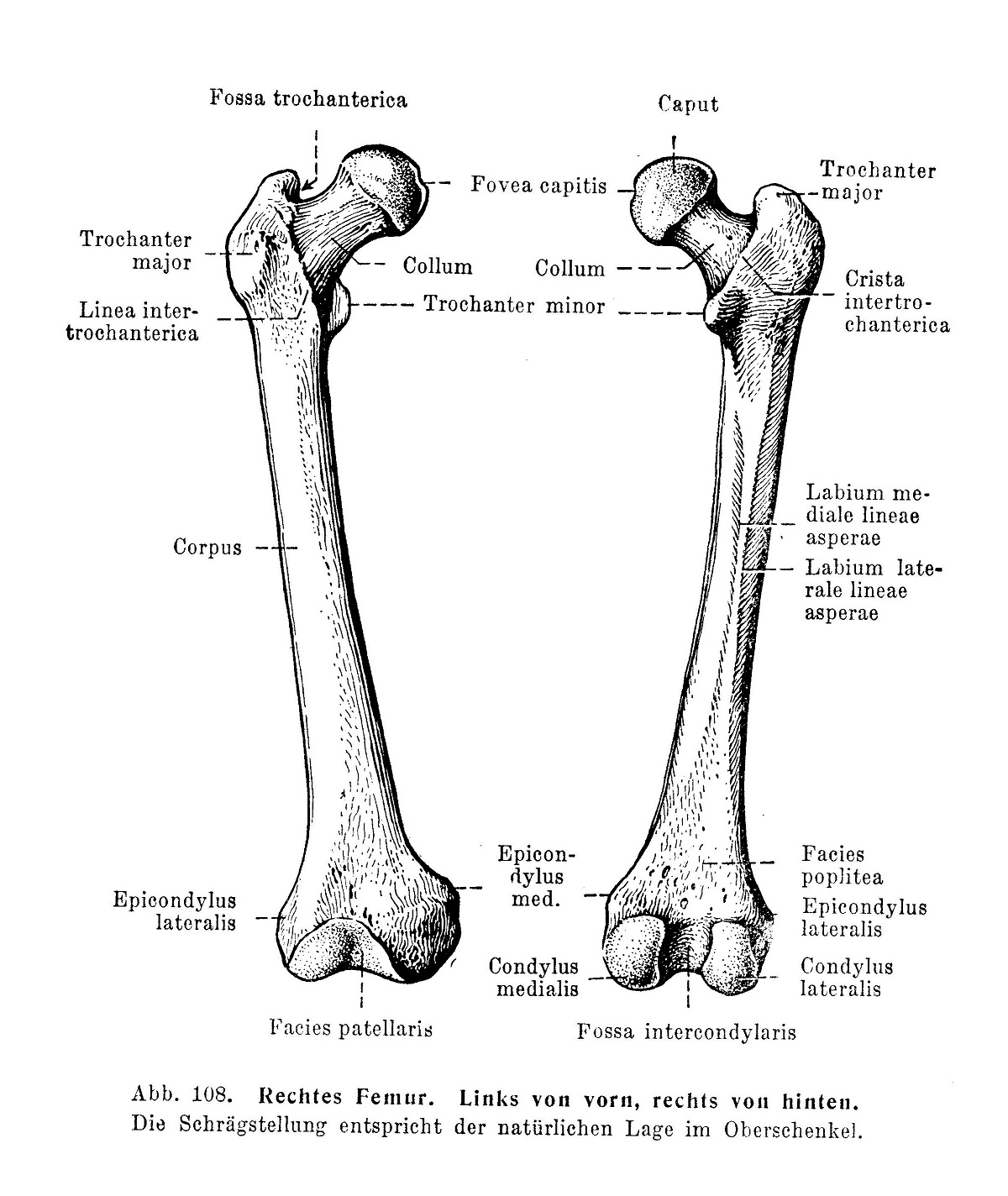

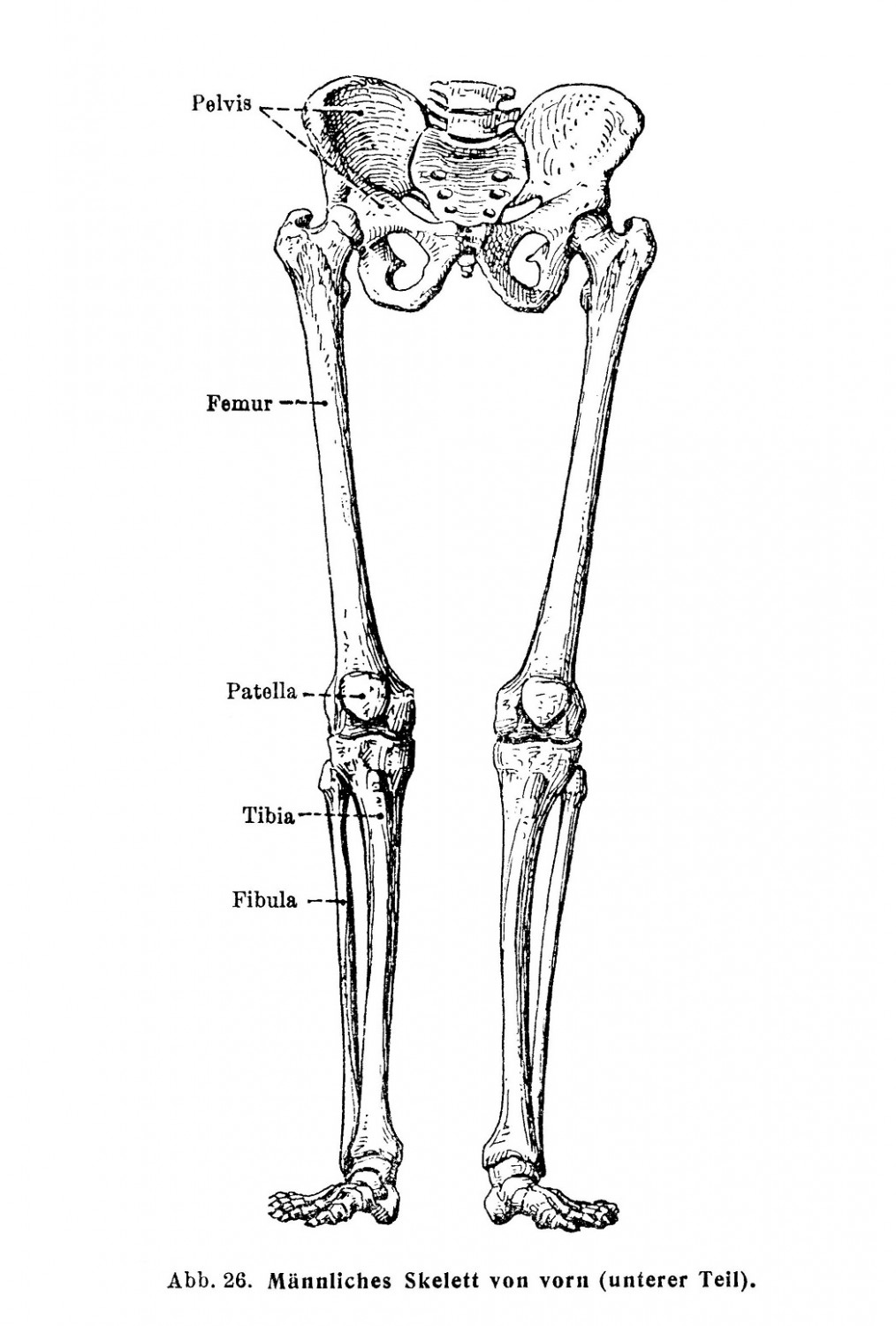

Im Kniegelenk bewegt sich der Unterschenkel gegen den Oberschenkel oder umgekehrt. Das Stützgerüst des Unterschenkels wird wie beim Unterarm von zwei Knochen gebildet, dem Schienbein, Tibia, und dem Wadenbein, Fibula. Aber nur die Tibia ist im Kniegelenk mit dem Femur gelenkig verbunden, so daß das Kniegelenk nach den gelenkenden Knochen als Articulatio femorotibialis bezeichnet werden könnte. Zum Studium des Kniegelenkes ist die Kenntnis folgender Knochen bzw. Knochenabschnitte vorauszusetzen: des distalen Endes des Femur, 2. des proximalen Endes der Tibia und 3. der Kniescheibe, Patella. Das distale Ende des Femur (Abb. 108) verbreitert und verdickt sich zu den beiden Gelenkknorren, Condylus medialis und lateralis. Hinten sind die beiden Condylen durch eine tiefe Grube, Fossa intercondylaris, voneinander getrennt. Nach oben wird diese Grube durch eine leicht erhabene Querleiste, Linea intercondylaris, abgegrenzt gegen eine proximal davon gelegene ebene Fläche, die Facies poplitea, die seitlich von den beiden distal auseinanderweichenden Lippen der Linea aspera femoris begrenzt wird. Die Vorderseite der beiden Condylen ist eine große Gelenkfläche, an der ein eingedellter mittlerer Teil für das Gleiten der Kniescheibe, Facies patellaris, und zwei seitliche konvexe Gelenkflächen für die Tibia zu unterscheiden sind. An den seitlichen, nicht überknorpelten Flächen beider Condylen ist je ein kleiner Vorsprung zu bemerken: Epicondylus medialis und lateralis.

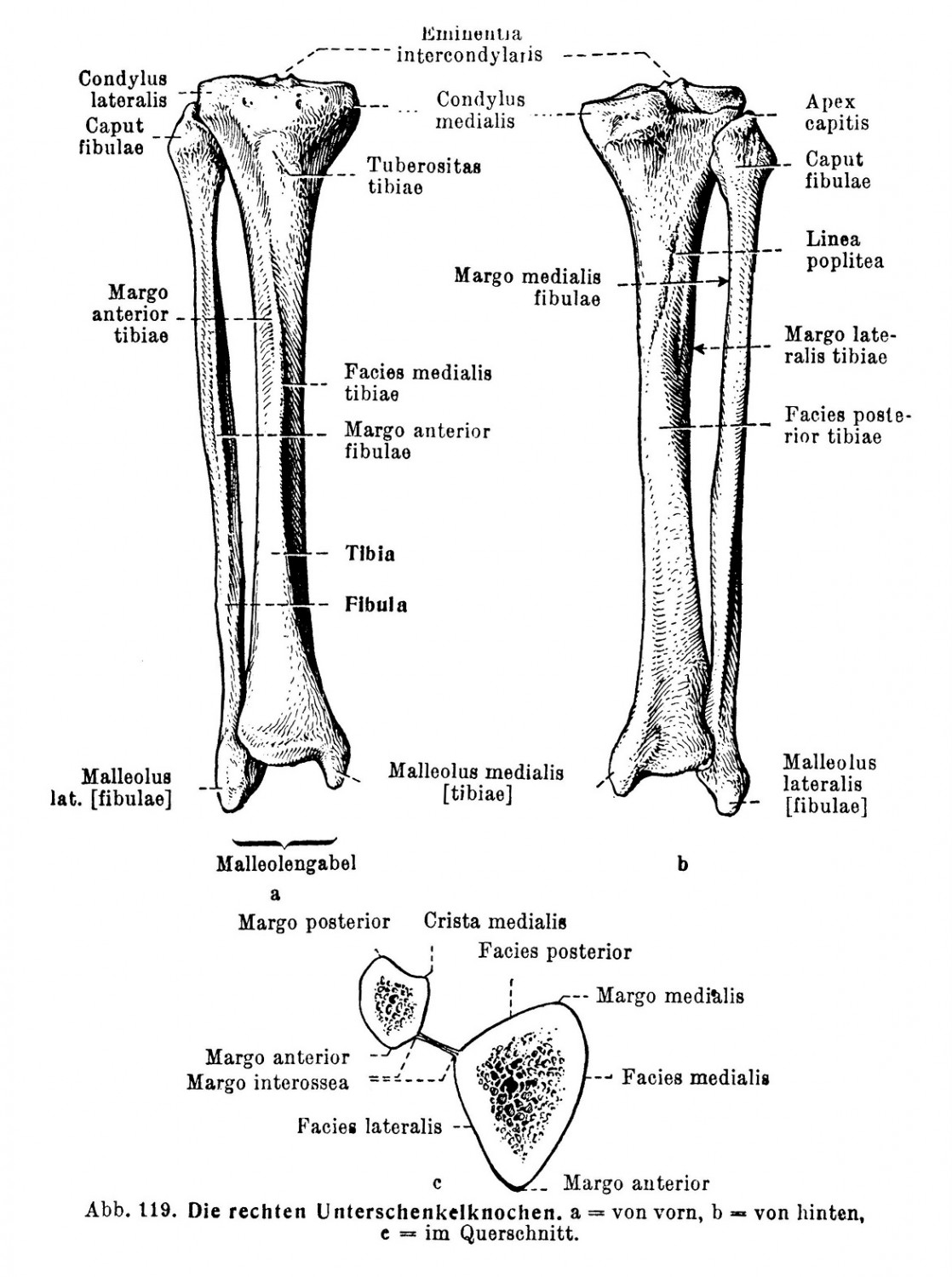

Das Schienbein, Tibia (Abb. 119), liegt an der Innen-seite des Unterschenkels und ist wesentlich stärker als die Fibula. Das proximale, am Kniegelenk beteiligte Endstück trägt zwei Gelenkknorren: Condylus medialis und lateralis, die mit zwei Gelenkflächen, Facies articulares superiores, versehen sind. Beide Gelenkflächen sind in der Mitte durch eine rauhe Fläche voneinander getrennt, die sich an einer Stelle zu einem Vorsprung, Eminentia intercondylaris, erhebt, der in zwei stumpfe Zacken ausläuft: Tuberculum intercondylare mediale und laterale. Vor und hinter der Eminentia intercondylaris liegt je eine kleine Fläche, Area intercondylaris anterior und posterior.

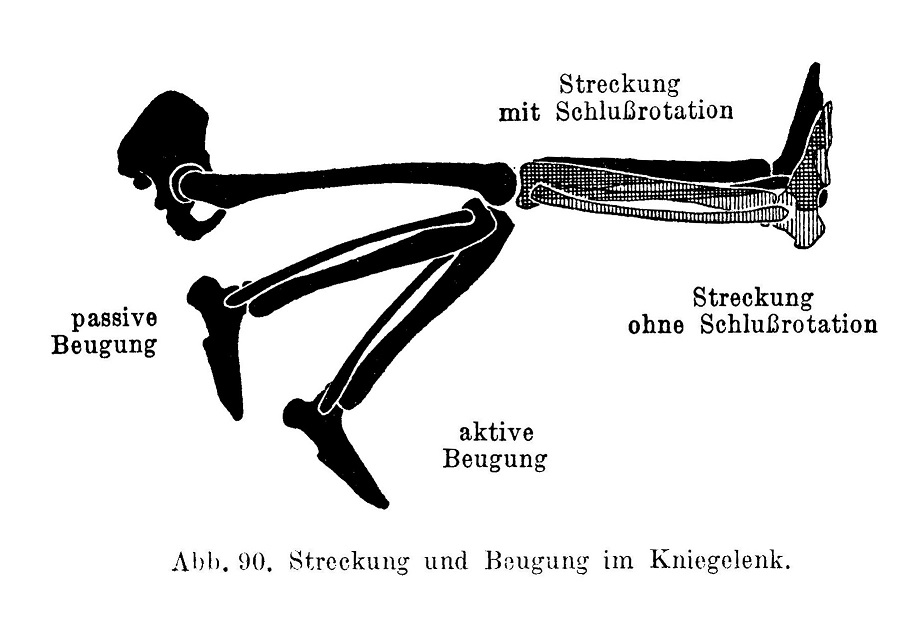

Am hinteren Umfang und unter dem Überhang des Condylus lateralis ist eine kleine Gelenkfläche für das Wadenbein, Facies articularis fibularis, vorhanden. Am Übergang zum Schaft, Corpus tibiae, liegt an der Vorderseite eine kräftige, rauhe Erhebung, die Tuberositas tibiae, die durch die Insertion der starken Endsehne des M. quadriceps femoris hervorgerufen wird. Das Corpus tibiae besitzt einen dreieckigen Querschnitt (vgl. Abb. 119) und somit drei Kanten und drei Flächen. Die vordere Kante, Margo anterior, ist am schärfsten und leicht S-förmig gekrümmt. Die laterale Kante, Margo interosseus, ist durch die Anheftung der Membrana interossea bedingt. Die mediale Kante ist abgestumpft und wird als Margo medialis bezeichnet. Von den drei Flächen sind die laterale und hintere von Muskeln bedeckt, die mediale, Facies medialis tibiae, dagegen in ihrer ganzen Ausdehnung nur von Haut. Hier liegt also ein starker Röhrenknochen in großer Ausdehnung unmittelbar unter der Haut wie an keiner anderen Stelle unseres Körpers. Diese Tatsache macht sich der Chirurg für Knochentransplantationen zunutze. Nach Durchtrennung der Haut kann er aus der Compacta der Tibia einen entsprechend langen Knochenspan + Periost herausmeißeln und als Ersatz für einen kleinen Röhrenknochen, z. B. einen Mittelfußknochen, überpflanzen. Wegen der großen Schmerzempfindlichkeit des Periostes kann ein kräftiger Stoß gegen diese Knochenstelle den stärksten Mann für eine Weile außer Gefecht setzen. Bewegungen im Kniegelenk: Im Kniegelenk können zwei Arten von Bewegungen erfolgen: 1. Beugung (Flexion) und Streckung (Extension) um eine quer durch die Condylen des Femur gehende Achse (Drehoder Flexionsachse). 2. Innen- und Außenrotation um eine Längsachse, aber nur in der Beugestellung (von 20 — 30° an).

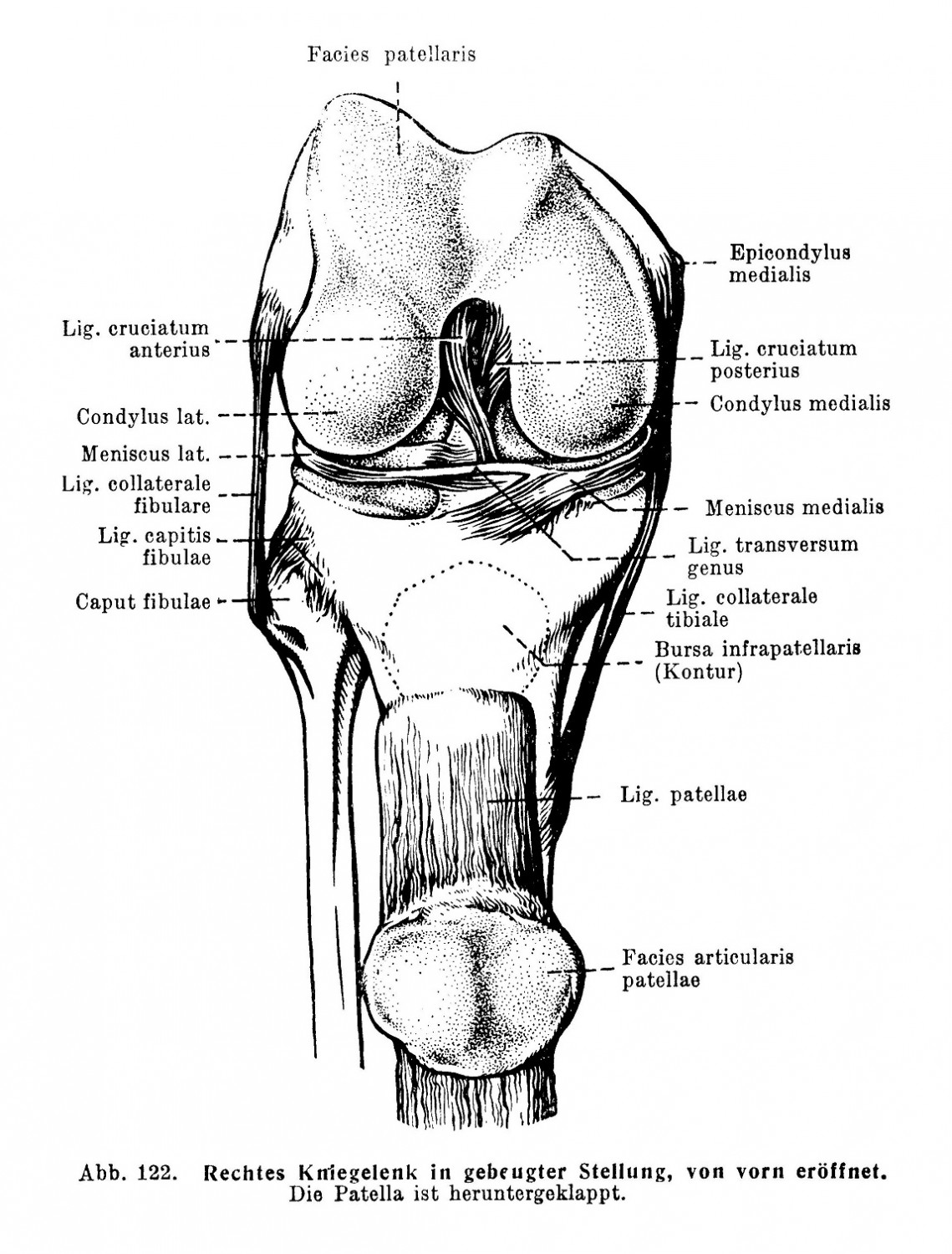

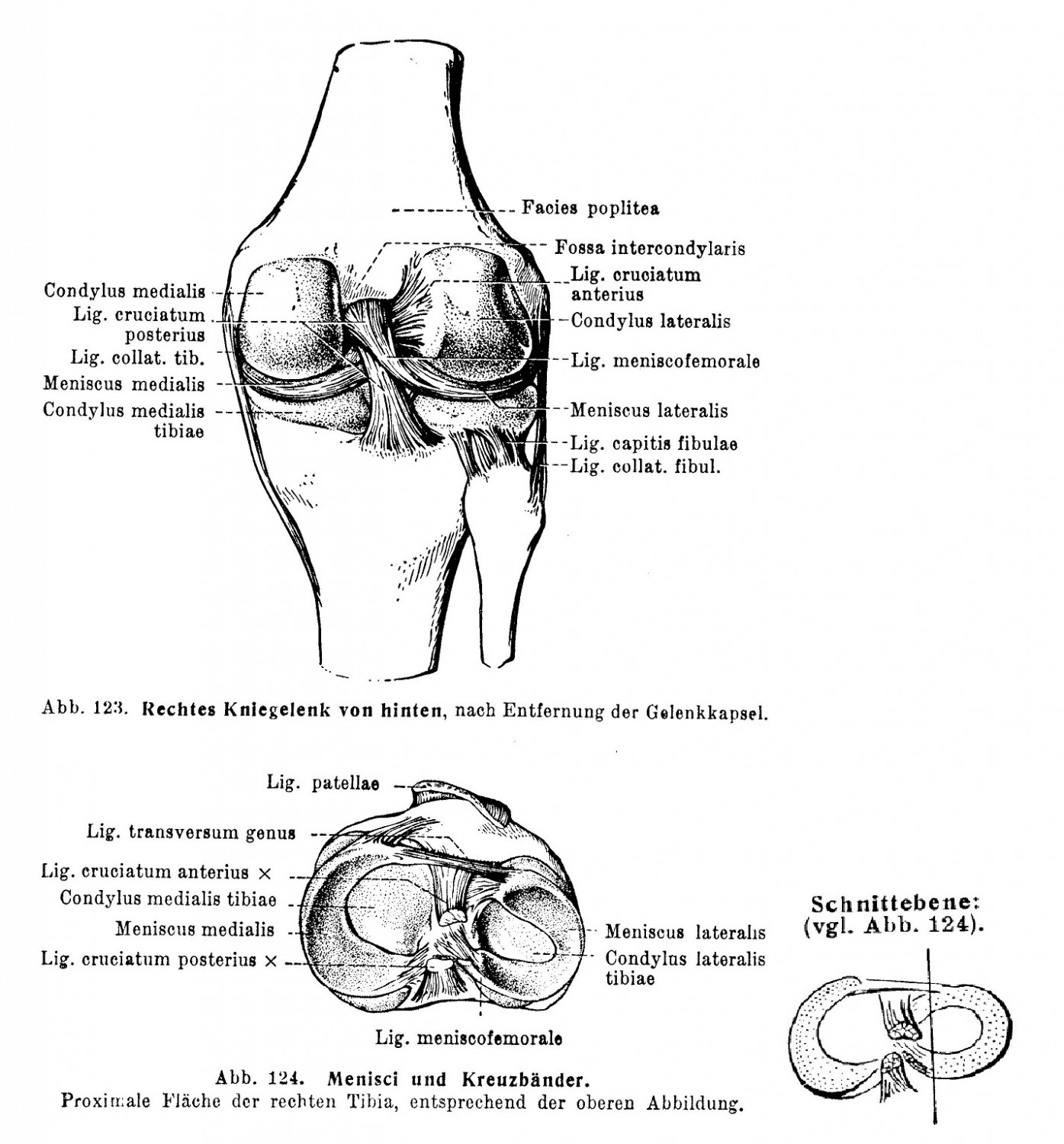

Die Beugung des Unterschenkels gegen den Oberschenkel ist aktiv bis etwa 50°, passiv bis zu etwa 20° möglich. Die btreckung geht bis zu einem Winkel von 180°. Davon kommen lrt) auf die reine Streckung, die restlichen 10° sind nur möglich bei glelchzeitiger Außenrotation (sogenannte Schlußrotation). Die Innenrolation beträgt nur 5 — 10°, die Außenrotation ist bei einer Beugung von etwa 70° am größten (40°) Der gegen den Unterschenkel rechtwinklig gestellte Fuß zeigt diese Kreiselbewegungen im Kniegelenk deutlich an. Der proximale Gelenkkörper des Kniegelenkes wird von den Condylen des Femur dargestellt, die beide eine schwache quere und eine wesentlich stärkere sagittale Krümmung besitzen, die nicht gleichmäßig ist, sondern nach hinten allmählich zunimmt (vgl. Abb. 125). Der distale Gelenkkörper wird von den beiden Condylen der fibia mit ihren kaum ausgehöhlten, fast ebenen Facies articulares superiores gebildet. Diese Gelenkkörper des Kniegelenkes sind so geformt daß Bewegungen nach allen nur möglichen Richtungen ungehindert möglich sind — die Knochenführung des Kniegelenkes ist also gleich Null. Die beiden Gelenkkörper berühren sich nur punkt- oder Imienhaft, da sie nicht richtig ineinander passen, im Gegensatz zu den meisten anderen Gelenken. Um die Berührung der beiden Gelenkkörper flächenhaft zu machen und ihre Inkongruenzen auszugleichen, sind zwischen sie zwei Gelenkscheiben, Menisci (Abb. 123, 124), eingeschoben, die aus Faserknorpel aufgebaut sind. Sie sind keine vollständigen Scheiben, sondern C-förmige Knorpelstücke, die außen am dicksten sind und nach innen zu dünner werden, so daß sie einen keilrormigen Querschnitt besitzen. Ihre proximale Fläche paßt sich den Condylen des Femur, ihre distale den Gelenkflächen der Iibia an. Beide Menisci sind vorn durch ein kleines Band big transversum genus, miteinander verbunden. Der Meniscus medialis ist schwächer gekrümmt als der Meniscus lateralis, der last kreisförmig ist. Von letzterem kann sich ein Faserzug zum hinteren Kreuzband hinüberspannen: Lig. meniscofemorale T)ie Enden der Menisci sind durch kurze Faserzüge an der Tibia befestigt, und ihre Außenränder sind mit der Gelenkkapsel verbunden.

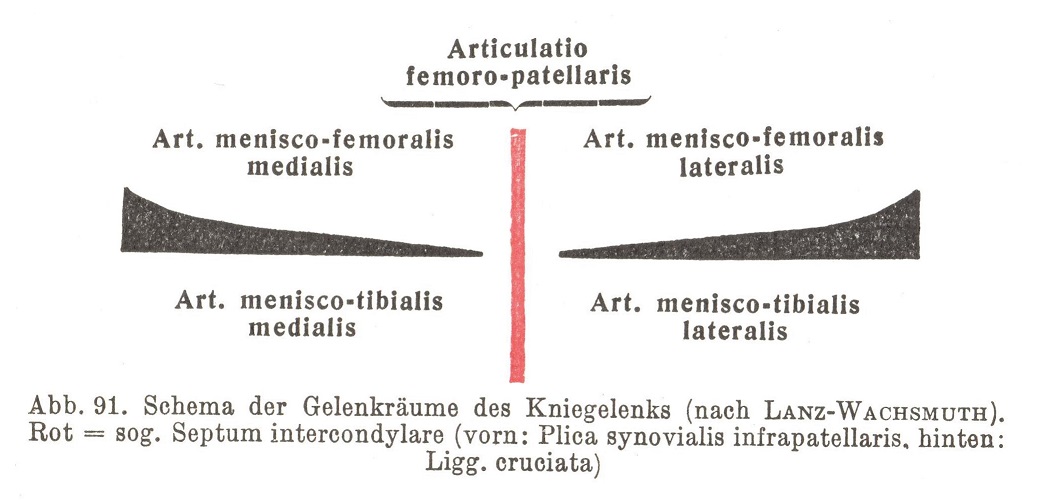

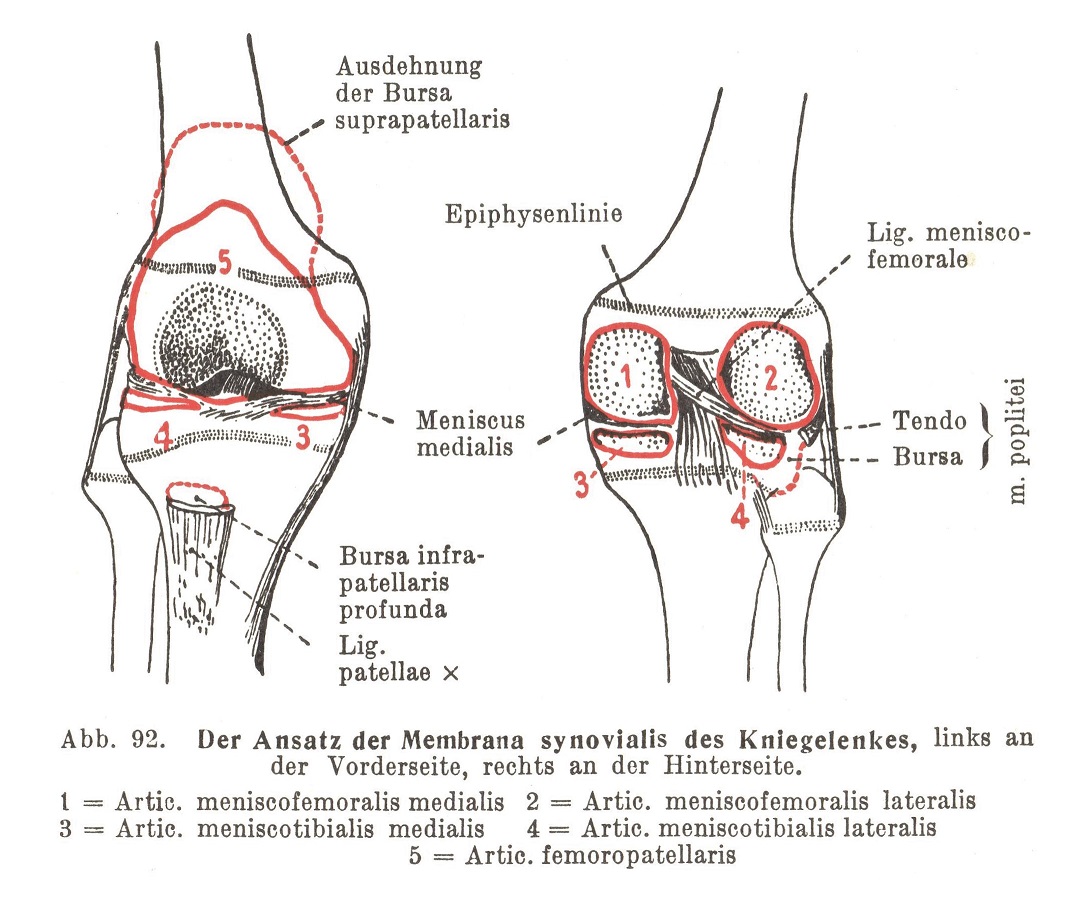

Trotz aller dieser Befestigungen sind die Menisci doch beweglich und verschieben sich bei den Bewegungen im Kniegelenk in ganz bestimmter Weise. Nur so ist ihr verhältnismäßig komplizierter Aufbau als sinnvoll zu verstehen. Sie bilden eine verformbare Ergänzung der Gelenkpfanne — verformbar in dem Sinne, daß sie in den verschiedenen Stellungen des Gelenkes (Beugung, Streckung) die Gelenkpfanne den jeweils verschiedenen Krümmungsradien des Gelenkkopfes anpassen. Nach operativer Entfernung der Menisci treten die Muskeln weitgehend für den sicheren Schluß der Gelenkkörper ein. Durch die Menisci wird das Kniegelenk in vier Nebengelenke unterteilt (Abb. 91). Auf jeder Seite ist eine Articulatio menisco-femoralis und menisco-tibialis vorhanden. Als fünftes Nebengelenk käme noch die Gelenkverbindung zwischen Femur und Patella: Articulatio femoro-patellaris hinzu.

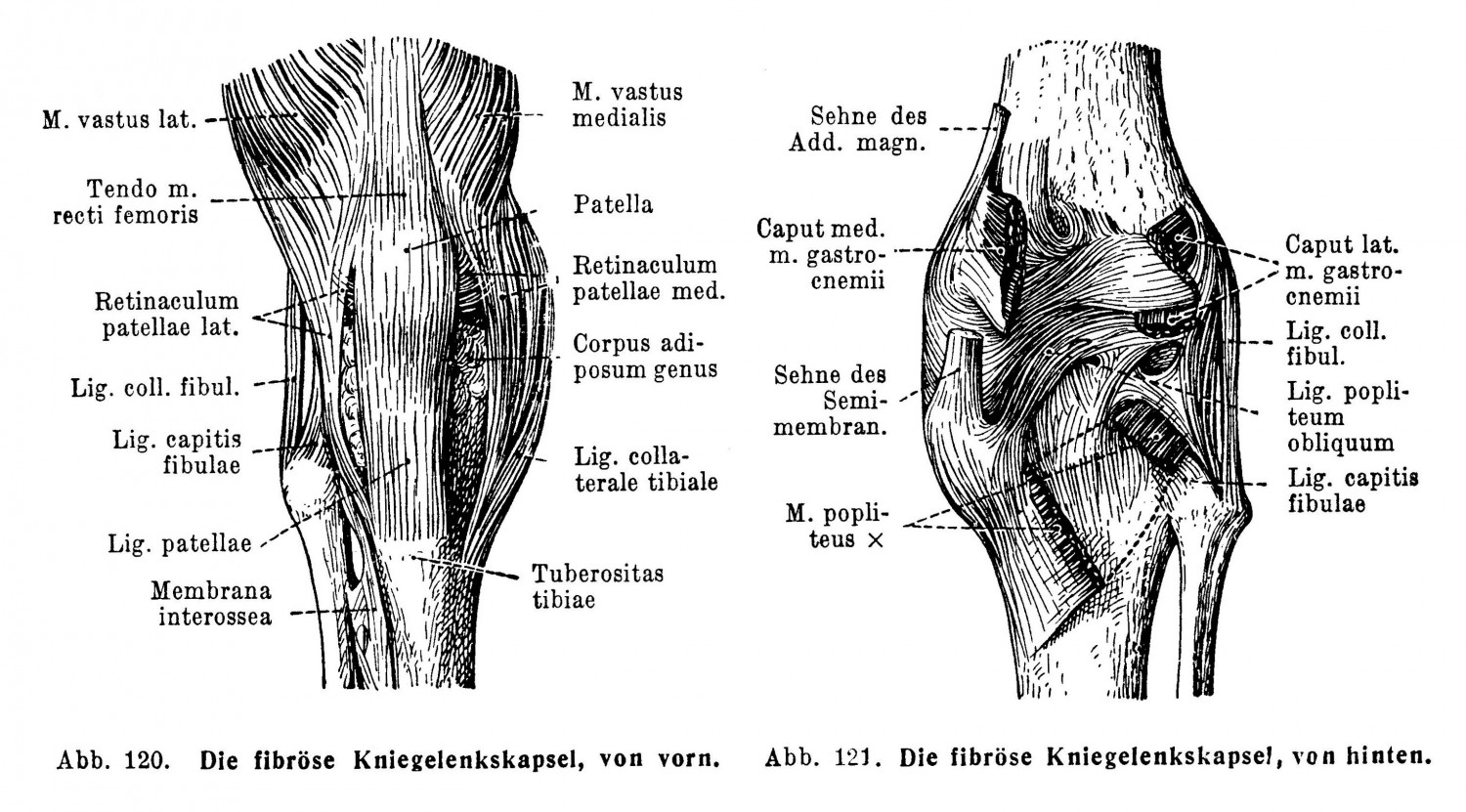

Das Kniegelenk besitzt eine ausgesprochene Bandführung. Für die Mechanik dieses Gelenkes sind die Seitenbänder, Ligg. collateralia, und die Kreuzbänder, Ligg. cruciata, am wichtigsten. Das innere Seitenband, Lig. collaterale tibiale (Abb. 120, 121, 122, 123, 124), ist ein Yerstärkungszug der Gelenkkapsel, der am Epicondylus medialis femoris entspringt und sich unterhalb des Condylus medialis der Tibia an der medialen Schienbeinfläche befestigt.

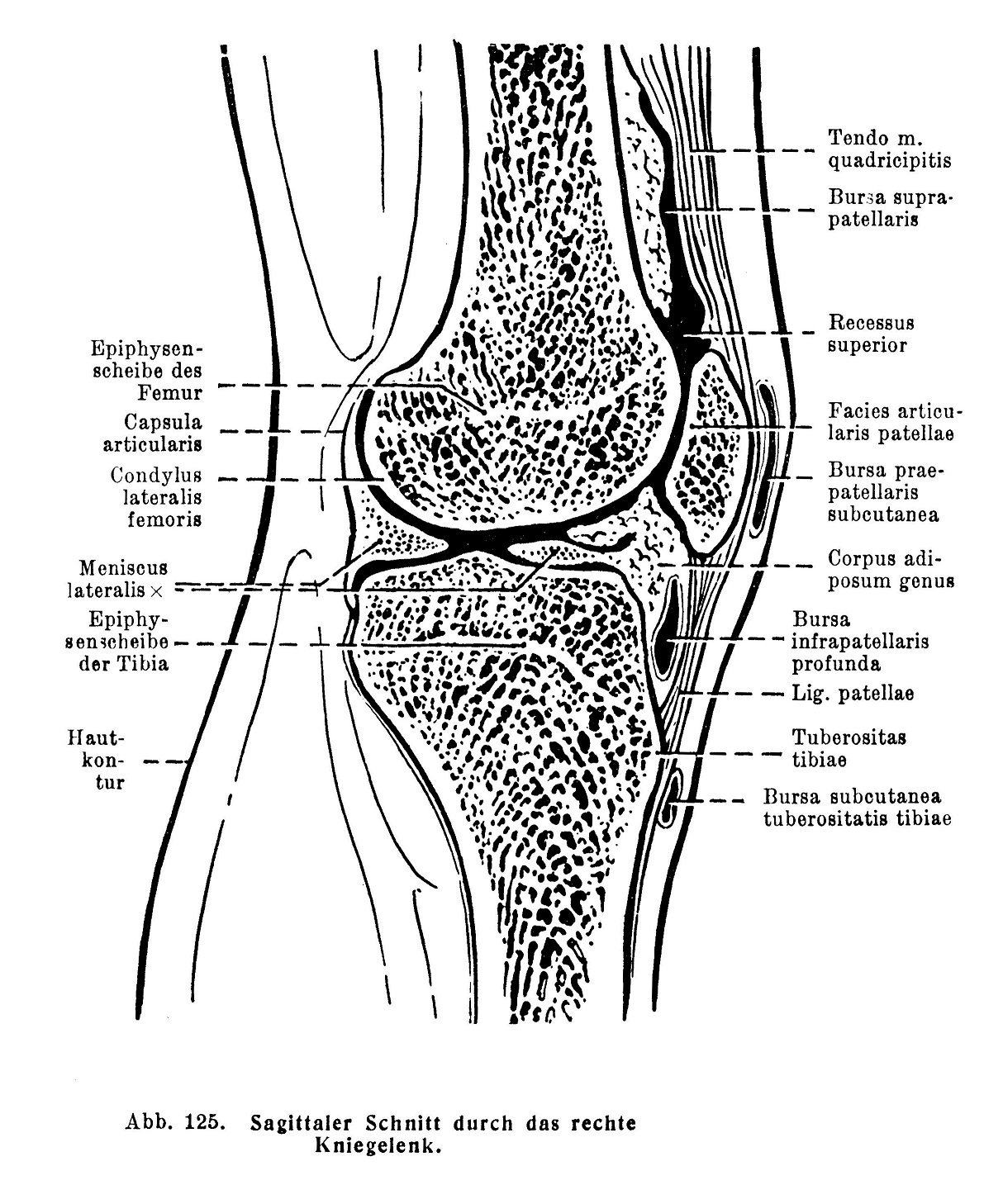

Das äußere Scitcnband, Lig.collaterale fibulare (Abb. 120, 121, 122, 123, 124), ist ein rundliches, etwa bleistiftdickes, ganz selbständiges Band, das vom Epicondylus lateralis femoris zum Köpfchen des Wadenbeines zieht. Die Seitenbänder werden bei der Streckung gespannt und stellen beim Standbein das Knie fest, d. h. sie verhindern, daß die Oberschenkel mit der Last des Rumpfes nach vorne überkippen. Bei der Beugung werden sie entspannt und lassen in diesem Zustand Rotationsbewegungen zu. Die Kreuzbänder, Ligg. cruciata (Abb. 122, 123, 124, 125), sind zwei starke, sich überkreuzende Bänder, die im Inneren des Kniegelenkes liegen. Sie sind eigentlich von hinten her in die Fossa intercondylaris eingetreten und haben dabei die Membrana synovialis der Kapsel mitgenommen. Deshalb sind sie von hinten ohne Eröffnung der Gelenkhöhle erreichbar. Man unterscheidet ein vorderes und ein hinteres Kreuzband. Das Lig. cruciatum anterius ist ausgespannt zwischen der Area intercondylaris anterior der Tibia und der medialen Fläche des Condylus lateralis femoris. Das Lig. cruciatum posterius befestigt sich in der Area intercondylaris posterior der Tibia und an der lateralen Fläche des Condylus medialis femoris. Die Kreuzbänder oder Teile von ihnen sind bei drei der vier Hauptbewegungen des Gelenkes durch Hemmung beteiligt: bei Beugung, Streckung und Innenrotation, während sie die Außenrotation ungehemmt freigeben, indem sie sich voneinander abwickeln. Gelenkkapsel: Die Membrana fibrosa der vorderen Wand des Kniegelenkes (Abb. 120, 121) ist eine Ausstrahlung der Endsehne des M. quadriceps femoris, in die die Patella als Sesambein eingelagert ist. Zum Teil befestigen sich die Sehnenfasern an der Basis der Patella, zum Teil ziehen sie über die Vorderfläche ununterbrochen hinweg und bilden zusammen mit Fasern, die von der Apex patellae ausgehen, ein kräftiges Band, Lig. patellae, das sich an der Tuberositas tibiae befestigt. Unmittelbar neben diesem Band ist die fibröse Kapsel dünn, verstärkt sich dann in weiterem Abstand wieder sowohl auf der Außen- wie der Innenseite zu den Haltebändern der Patella, Retinacula patellae. Sie entspringen von der Sehne des Quadriceps und bestehen aus stärkeren vertikalen und aus schwächeren horizontalen Faserzügen, die der Fixierung der Patella dienen. Die vertikalen Faserzüge des Retinaculum patellae laterale verbinden sich mit denen des Tractus iliotibialis und setzen mit ihm an der Tibia an. Die vertikalen Fasern des Retinaculum patellae mediale befestigen sich ebenfalls an der Tibia, dicht vor dem Lig. collaterale tibiale. Die hintere Wand der fibrösen Kniegelenkskapsel (Abb. 120, 121), die gegen die Kniekehle, Poples, gewendet ist, wird von den Sehnen dreier Muskeln, des Gastrocnemius, Semimembranosus und Popliteus aufgebaut. Der obere Teil der hinteren Wand wird durch die oberhalb der Femurcondylen entspringenden Sehnen der beiden Gastrocnemiusköpfe gebildet. In der Strecksteilung drängen die beiden Oberschenkelknorren diese Teile der Kapsel als sogenannte Rollenkappen vor. Die Sehne des Semimembranosus schickt einen Teil ihrer Fasern in die hintere Wand der Kniegelenkskapsel als Lig. popliteum obliquum. Auch die Sehne des M. popliteus ist mit der Kapsel verwachsen und beteiligt sich an ihrem Aufbau. Die innere seitliche Wand wird vom Lig. collaterale tibiale gebildet, während das Lig. collaterale fibulare nichts mit der Kapsel zu tun hat. Die Membrana synovialis der Kapsel (Abb. 92) befestigt sich an der Tibia am Rande der überknorpelten Gelenkflächen, ferner am unteren und oberen Rand der beiden Menisci. Eminentia intercondylaris sowie die Kreuzbänder liegen außerhalb des Synovialsackes. Am Oberschenkel liegt die Ansatzlinie der Gelenkinnenhaut teilweise in einigem Abstand von der Knorpelgrenze, aber so, daß die Epicondylen außerhalb des Gelenkes bleiben. Im Bereich der Facies patellaris reicht die Ansatzlinie 1 — 2 cm über die Knorpelgrenze hinauf, was mit einer besonderen oberen Ausbuchtung der Gelenkhöhle (Recessus superior) zusammenhängt.

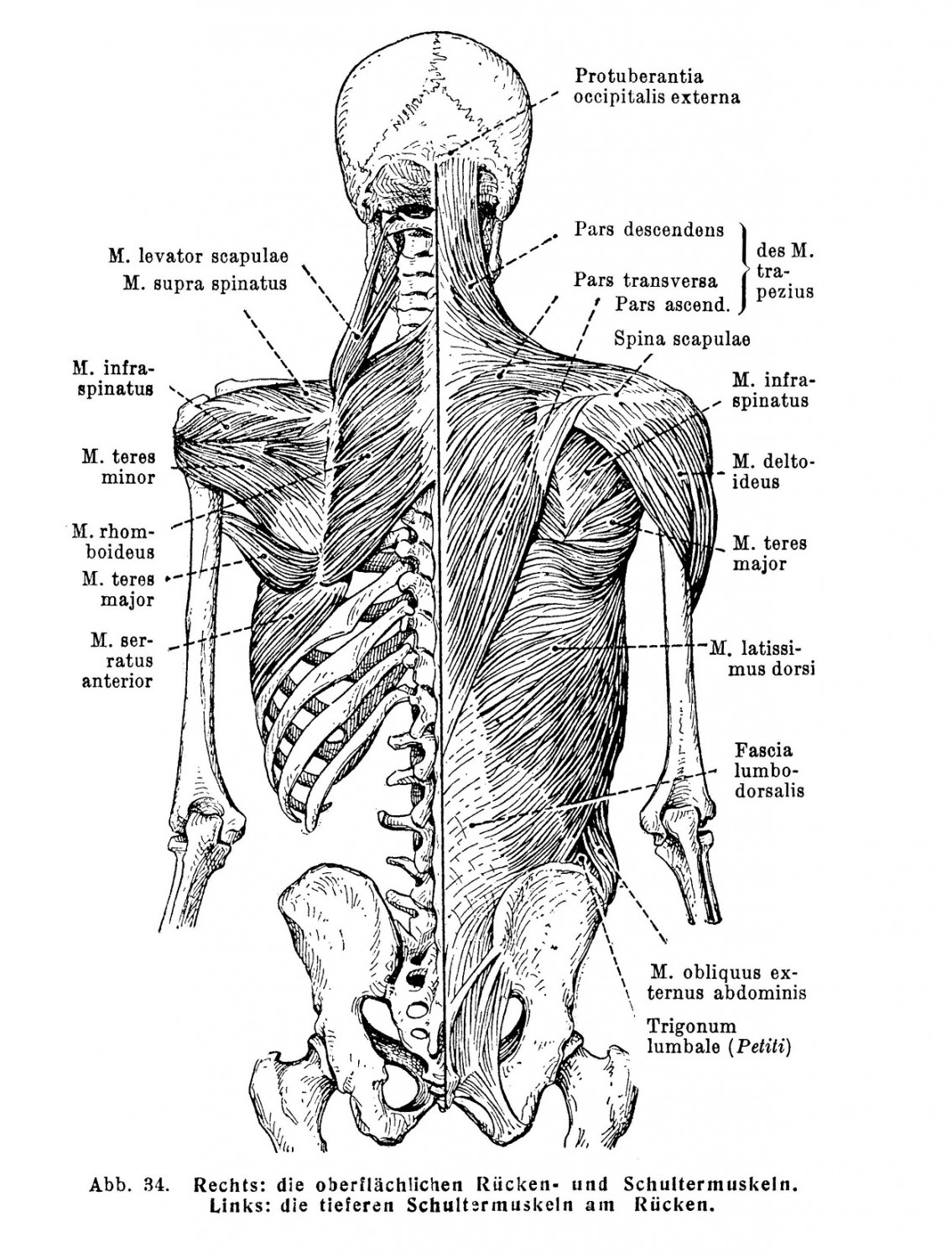

An der vorderen Wand ist zwischen der Membrana fibrosa und synovialis ein erheblicher Abstand unterhalb der Patella und hinter dem Lig. patellae vorhanden, so daß hier ein größerer Raum entsteht, der durch Fettgewebe, das Corpus adiposum infrapatellare genus, ausgefüllt ist (vgl. Abb. 120, 121, 125). Dieser Fettkörper bildet in den Gelenkraum vorspringende Falten, Plicae alares, von denen eine sagittal gestellte Synovialfalte, Plica synovialis infrapatellaris, zur vorderen Umrandung der Fossa intercondylaris oder sogar bis zum vorderen Kreuzband zieht. Durch diese Falte wird eine Unter-teilung des Kniegelenkes in eine rechte und linke Kammer angedeutet (vgl. Abb. 91). Die synoviale Kniegelenkskapsel zeigt zwei Ausbuchtungen oder Recessus, einen vorderen und einen hinteren. Die vordere oder obere Ausbuchtung, Recessus superior, ragt über die Patella nach oben hinaus und liegt zwischen der Quadricepssehne und dem Oberschenkelknochen. Dieser obere Recessus ist eigentlich ein Schleimbeutel, Bursa suprapatellaris, der aber in der Regel in so weite Verbindung mit der Gelenkhöhle tritt, daß er als eine Ausbuchtung von ihr erscheint (Abb. 125). Die hintere Ausbuchtung, Recessus subpopliteus, wird von einem Schleimbeutel gebildet, der unter der Sehne des M. popliteus (Bursa m. poplitei) liegt und immer mit der Gelenkhöhle in Verbindung steht. Ferner können in manchen Fällen mit dem Gelenk noch kommunizieren: ein Schleimbeutel am medialen Gastrocnemiuskopf (Bursa subtendinea m. gastrocnemii medialis) und einer unter der Sehne des Semimembranosus (Bursa m. semimembranosi). Weitere Schleimbeutel an der vorderen Wand des Kniegelenkes, die aber niemals oder nur äußerst selten mit ihm in Verbindung stehen und deren Lage aus ihrer Benennung zu entnehmen ist, sind: 1. Bursa praepatellaris subcutanea (Abb. 125), Dieser Schleimbeutel kann sich durch Überbeanspruchung entzünden bei Menschen, die berufsmäßig viel knien müssen. Denn man kniet nicht auf der Patella, sondern auf der Tuberositas tibiae. Das Kniegelenk ist das größte Gelenk unseres Körpers. Es ist eine Vereinigung von Winkel- und Drehgelenk (Trochoginglymus). Durch die quer gestellten Menisci, durch die sagittal gestellten Synovialfalten, von denen die hintere die Kreuzbänder enthält, durch die beiden Recessus und die mit dem Kniegelenk in Verbindung tretenden Schleimbeutel wird die Gelenkhöhle zu einem wahren Labyrinth, reich an Spalten, Taschen und Nischen. So ist es verständlich, daß Erkrankungen des Kniegelenkes viel schwerer zu bekämpfen und zu heilen sind als bei allen anderen Gelenken. Im Knie treffen Femur und Tibia so zusammen, daß sie einen nach außen offenen Winkel von durchschnittlich 174° bilden: sogenanntes physiologisches Genu valgum. Es kommt dadurch zustande, daß das Femur schräg im Oberschenkel steckt. Für die normale Statik des Beines ist dies jedoch belanglos, denn die Rumpf schwere wird durch die sogenannte Traglinie, die Verbindungslinie zwischen der Mitte des Hüftgelenks und der Mitte des oberen Sprunggelenkes, auf den Fuß übertragen (s. Abb. 34).

Rückt die Mitte des Kniegelenkes nach medial neben die Traglinie, so wird der Tibiafemoralwinkel kleiner als 174° werden. Ist er kleiner als 150°, so sprechen wir von einem pathologischen Genu valgum oder X-Bein, dessen Gegenstück das immer pathologische Genu varum (O-Bein) ist. | |

|

| |

| Переглядів: 769 | | |

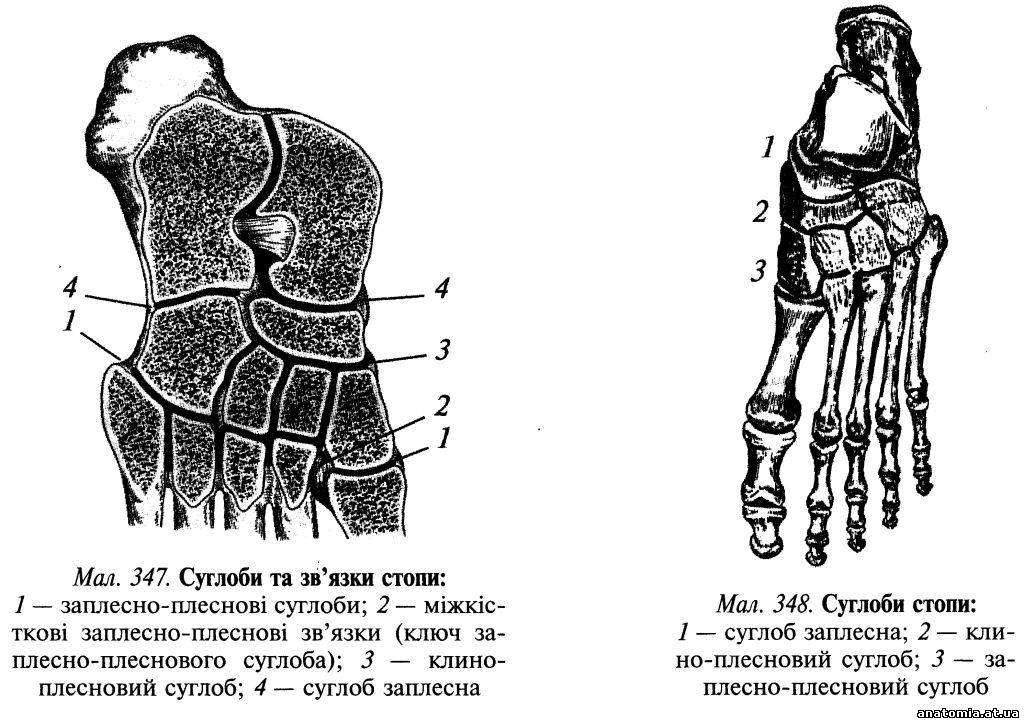

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі... |