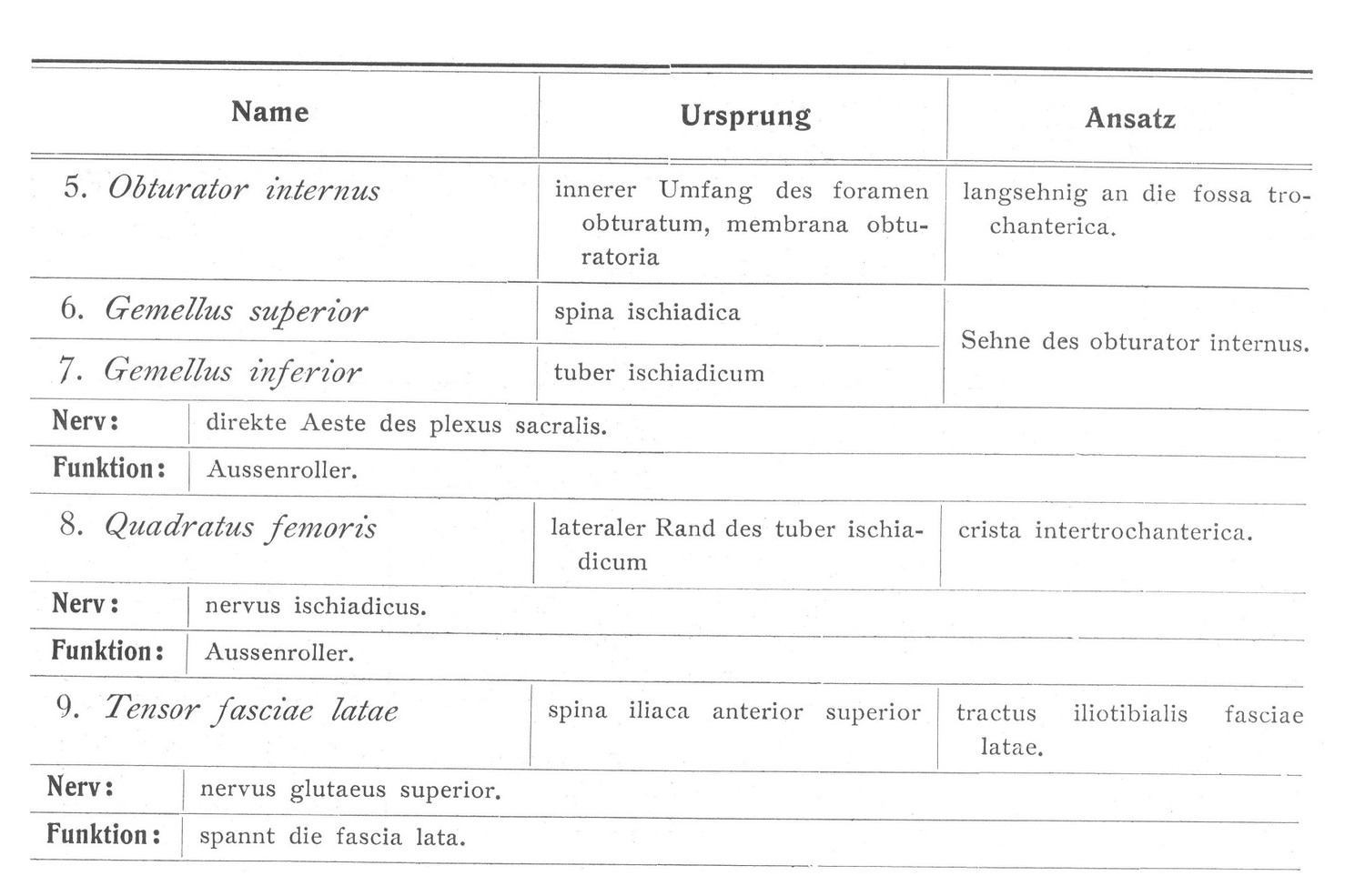

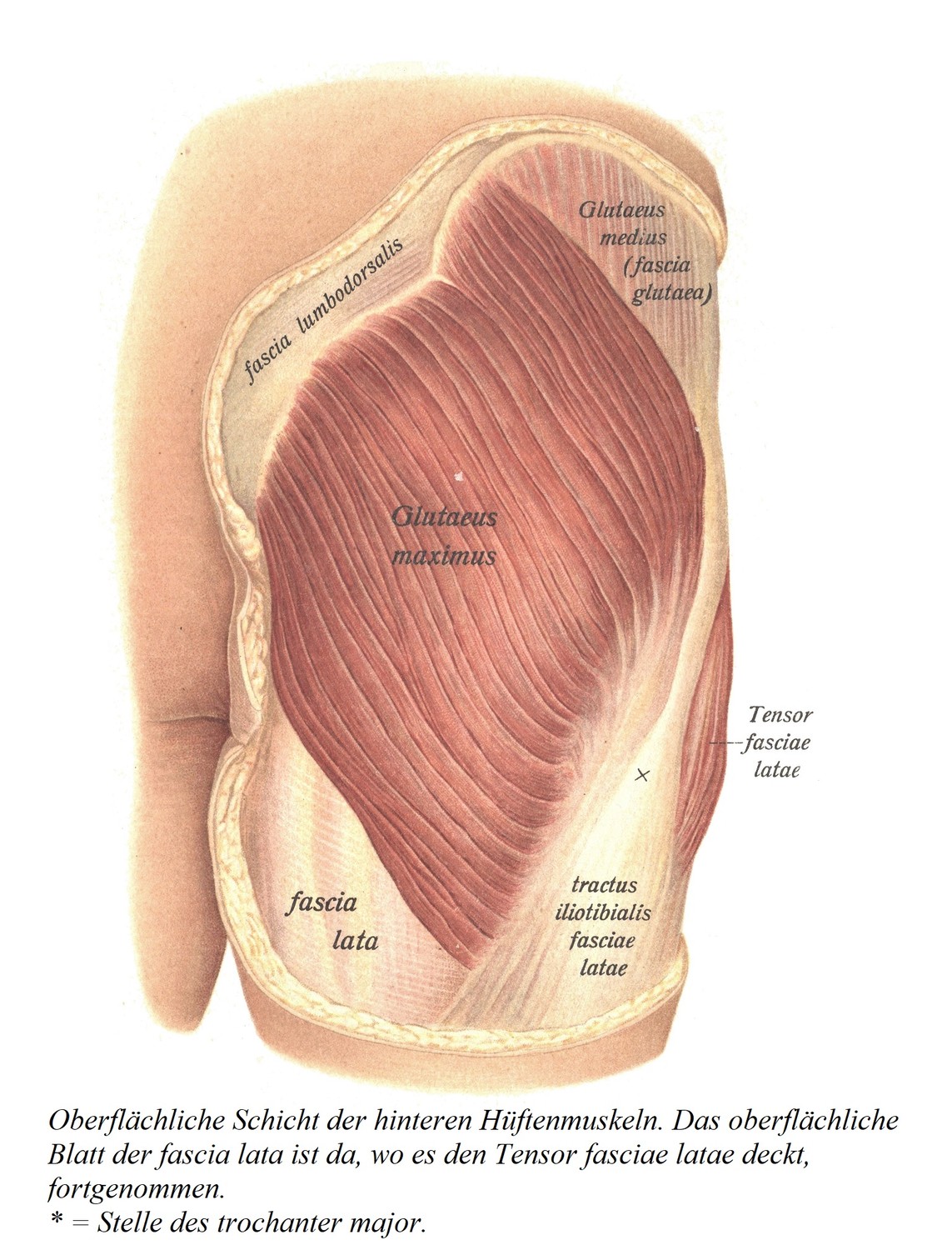

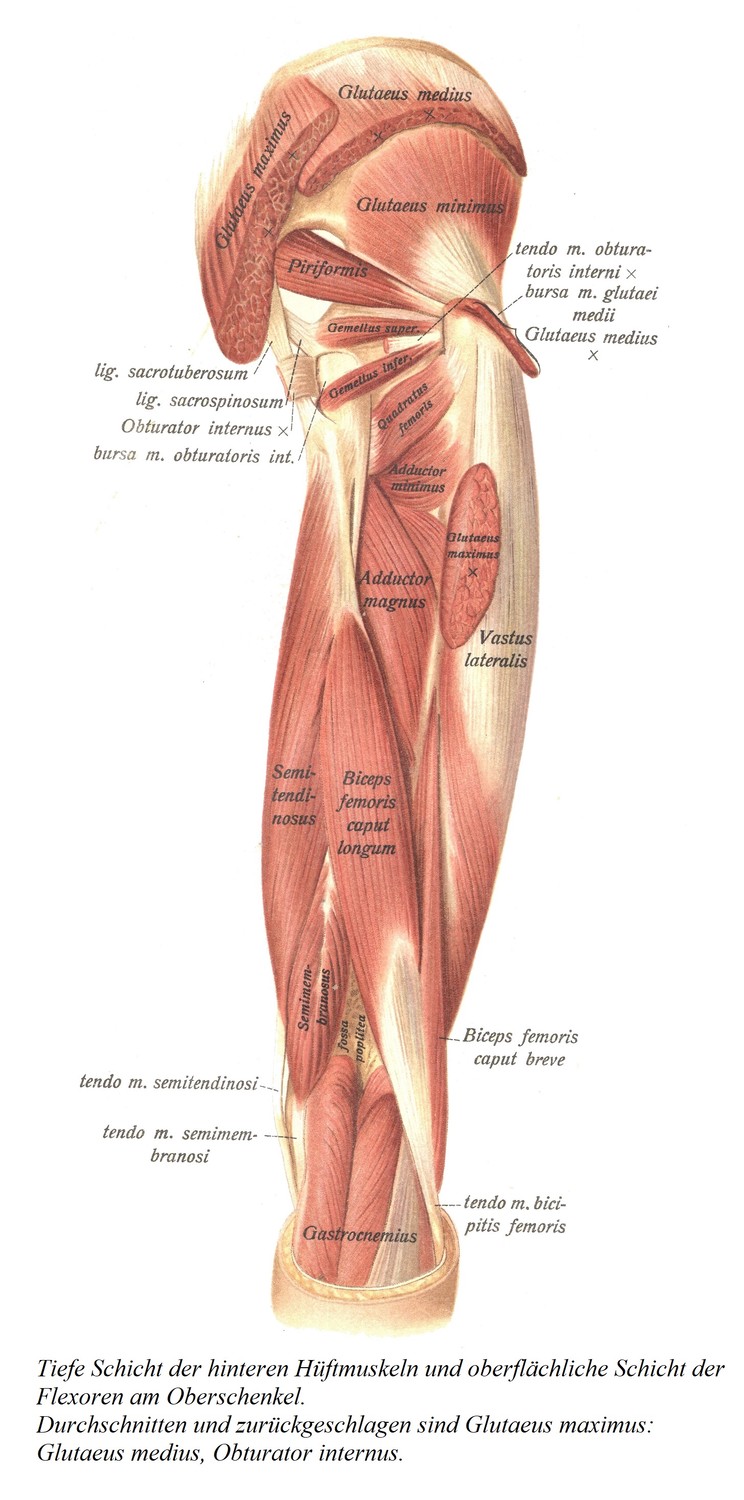

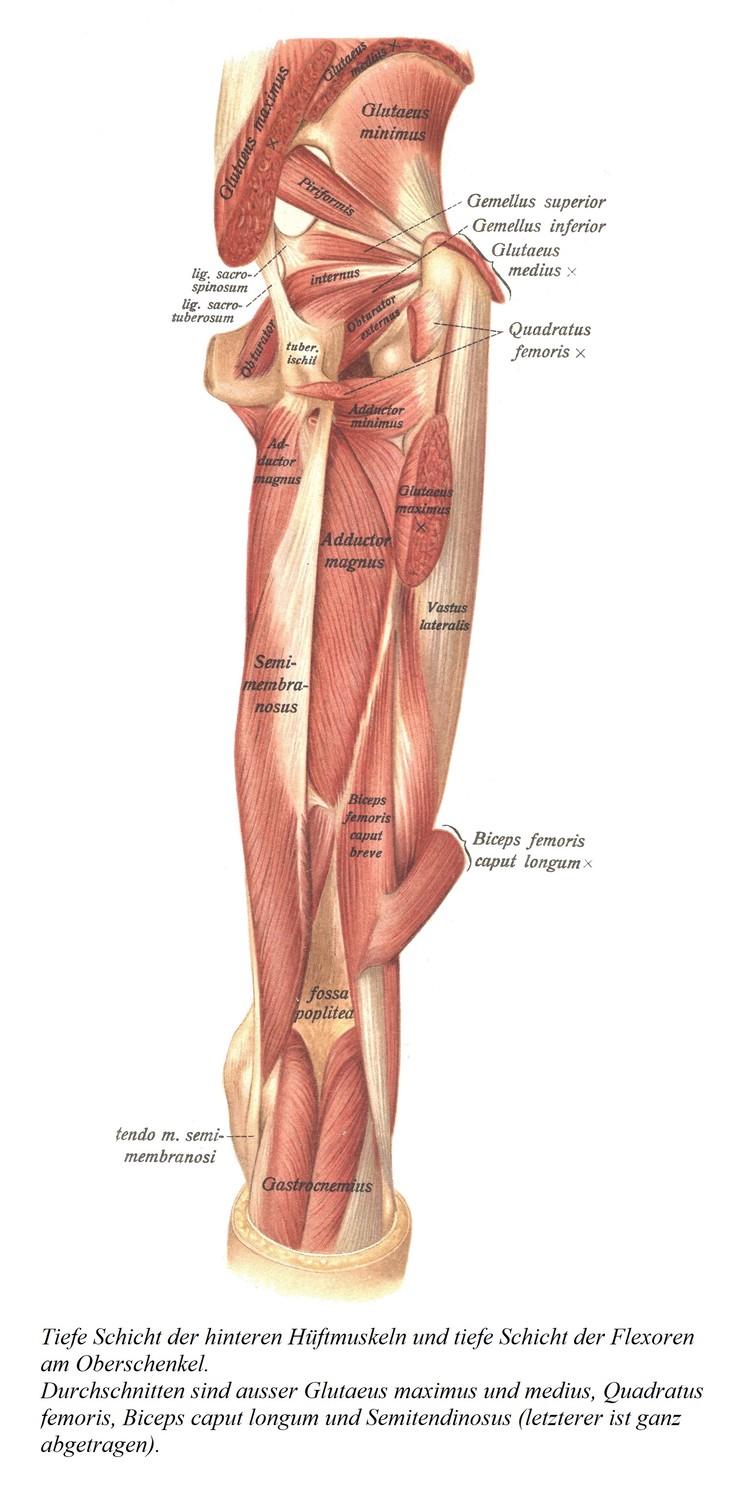

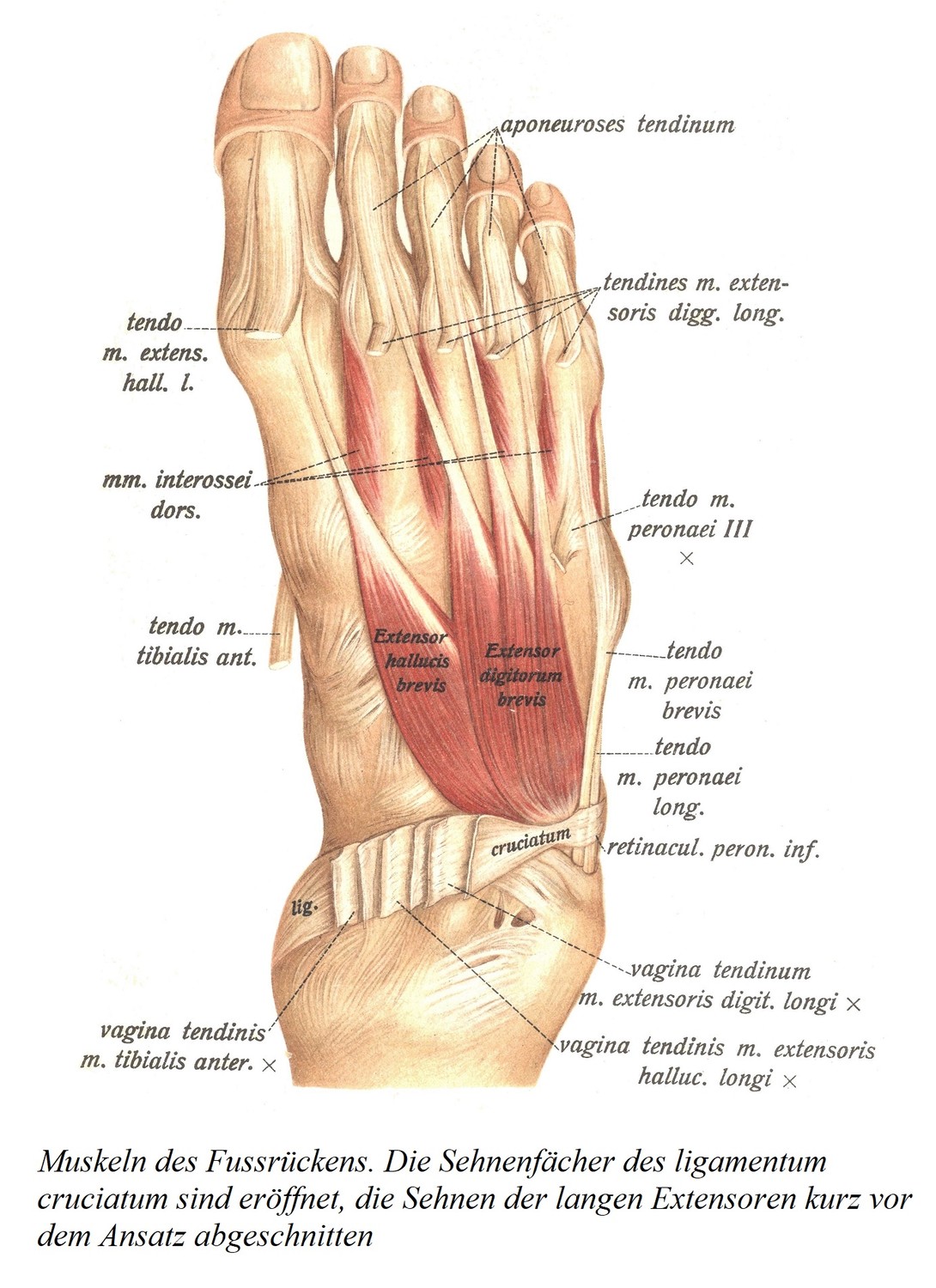

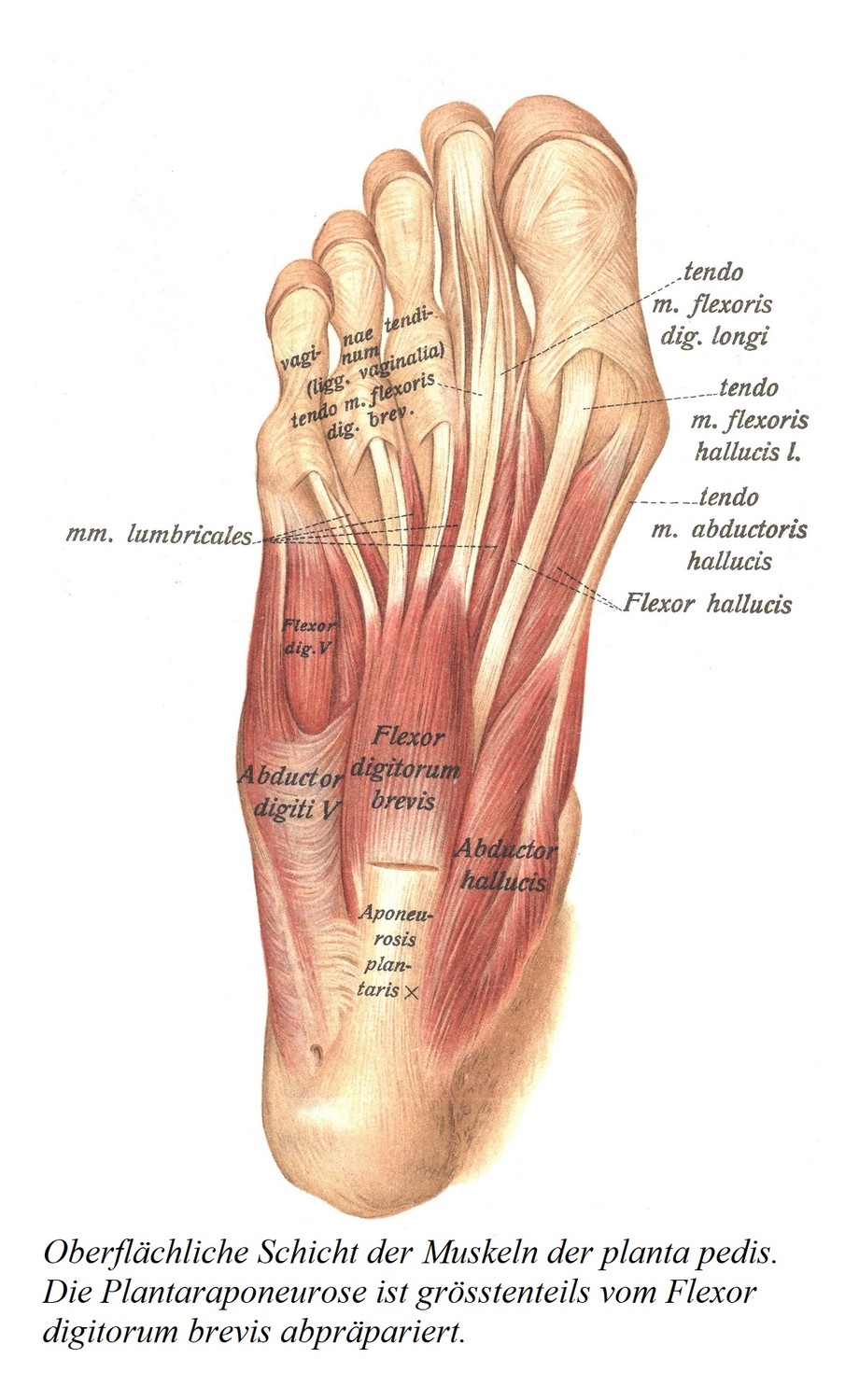

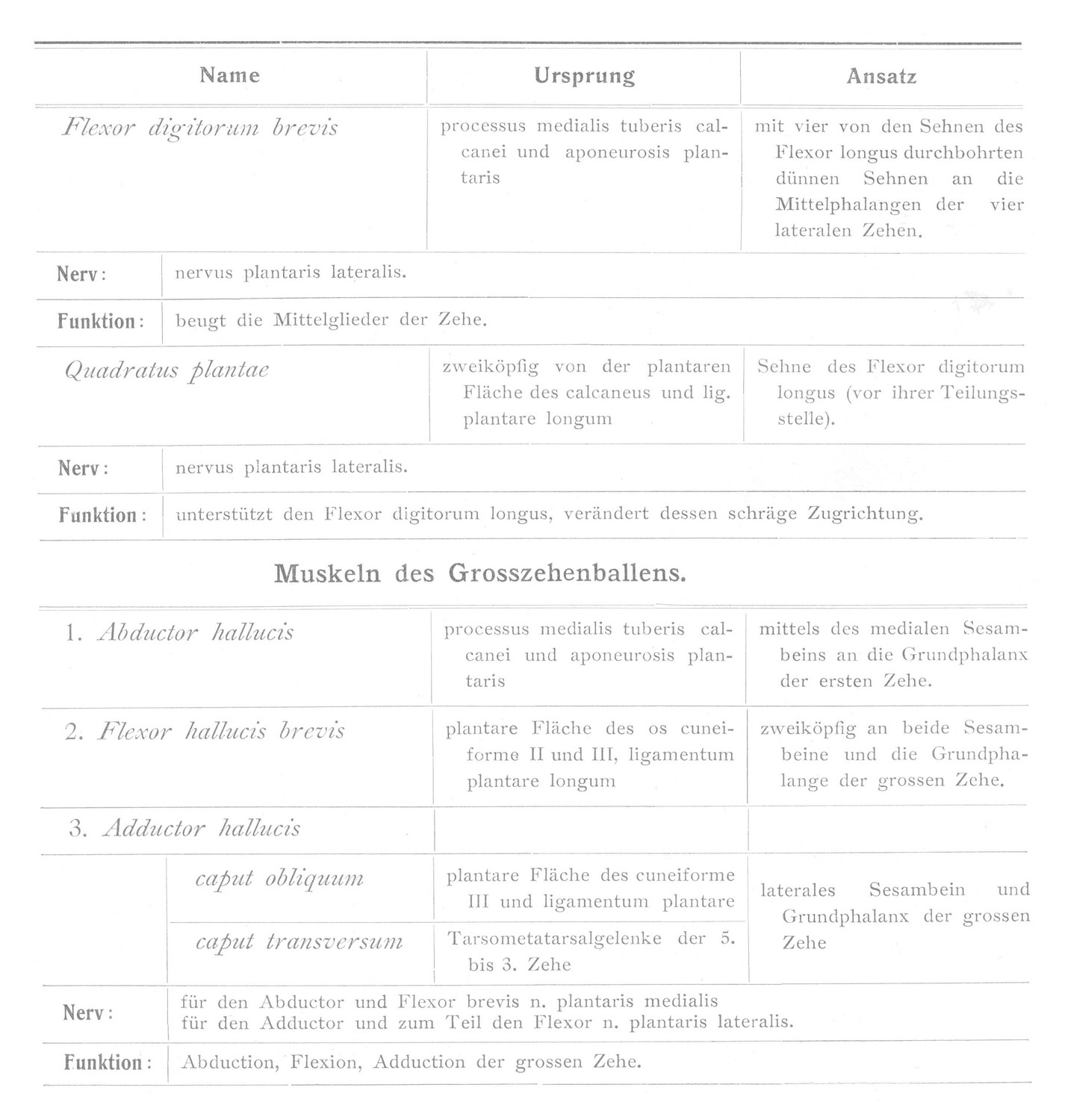

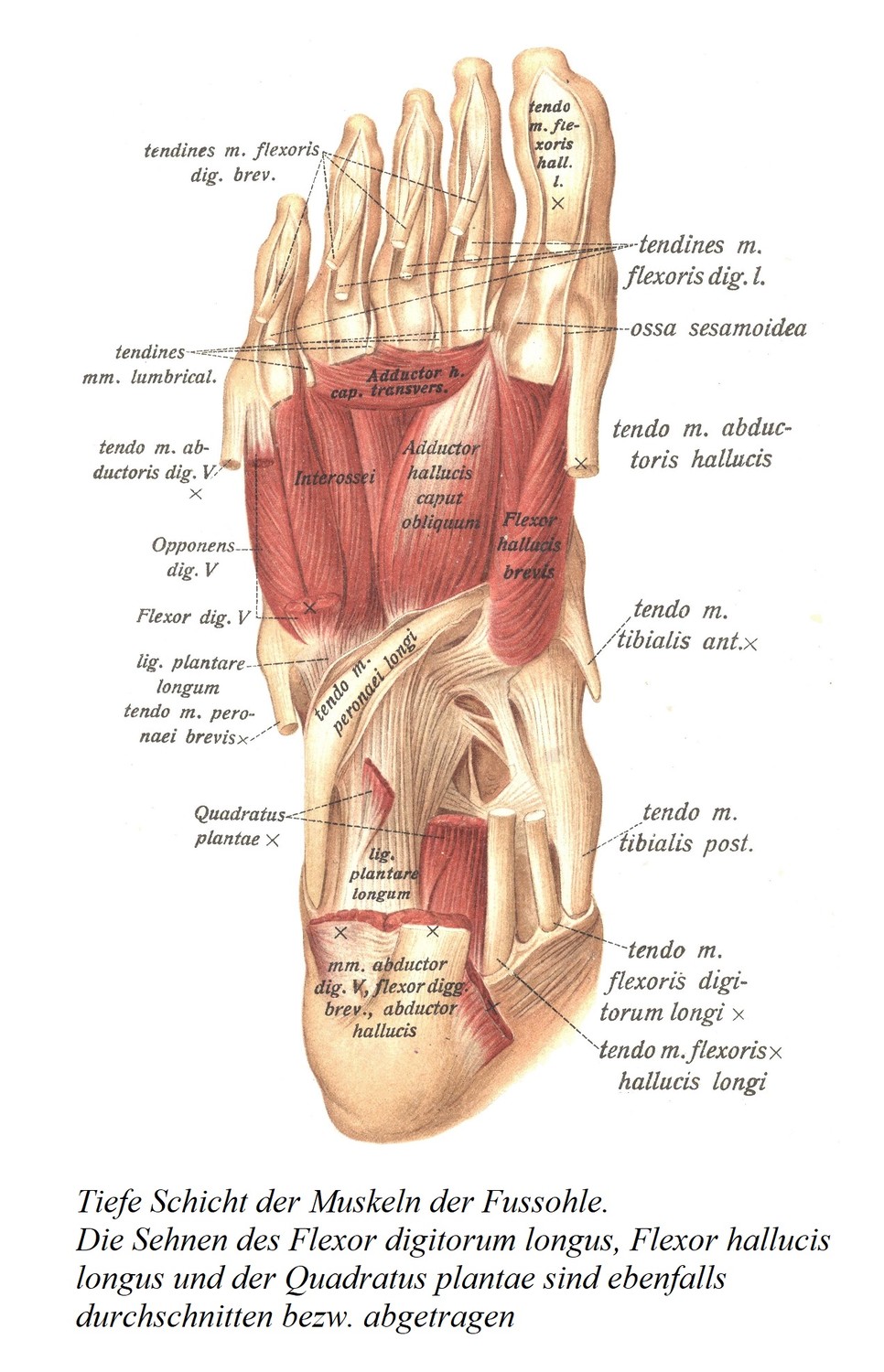

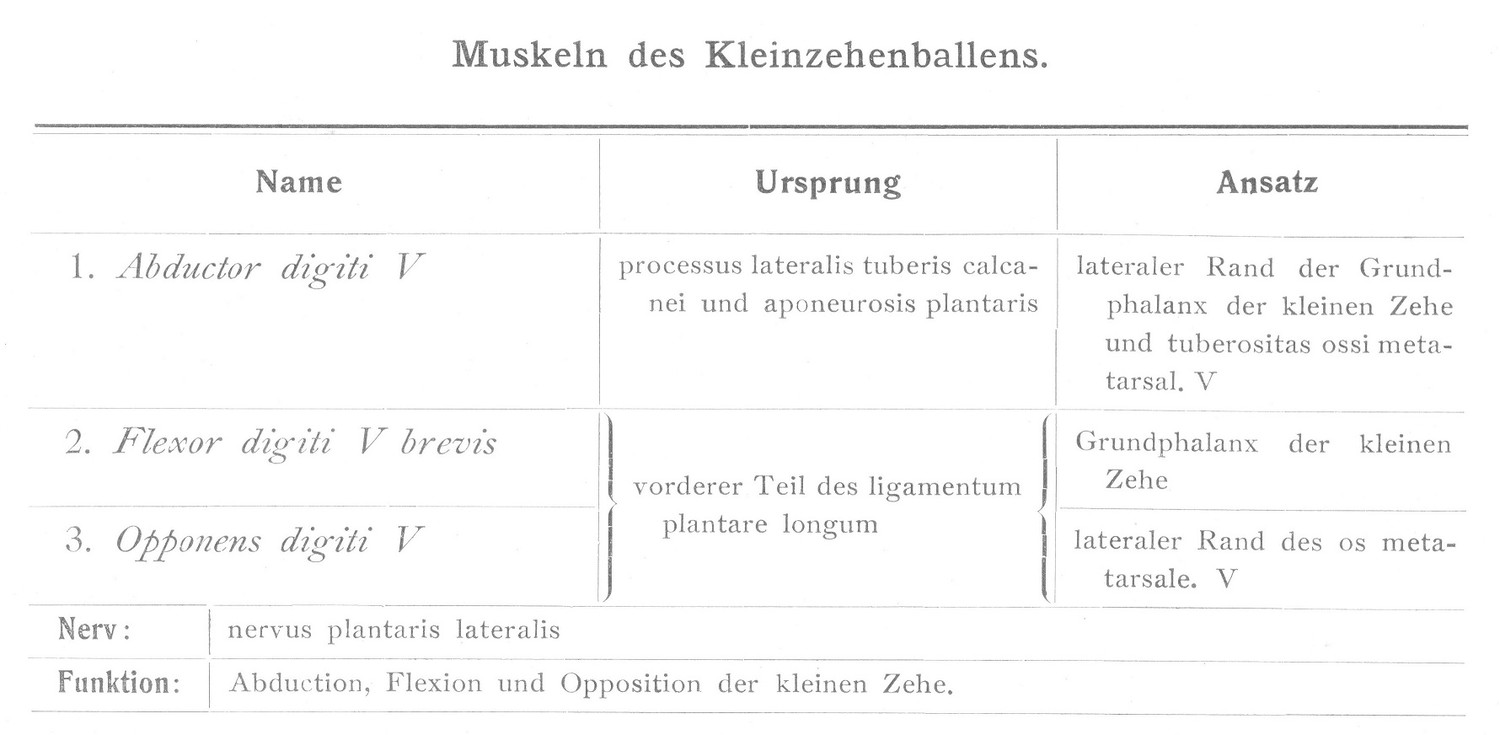

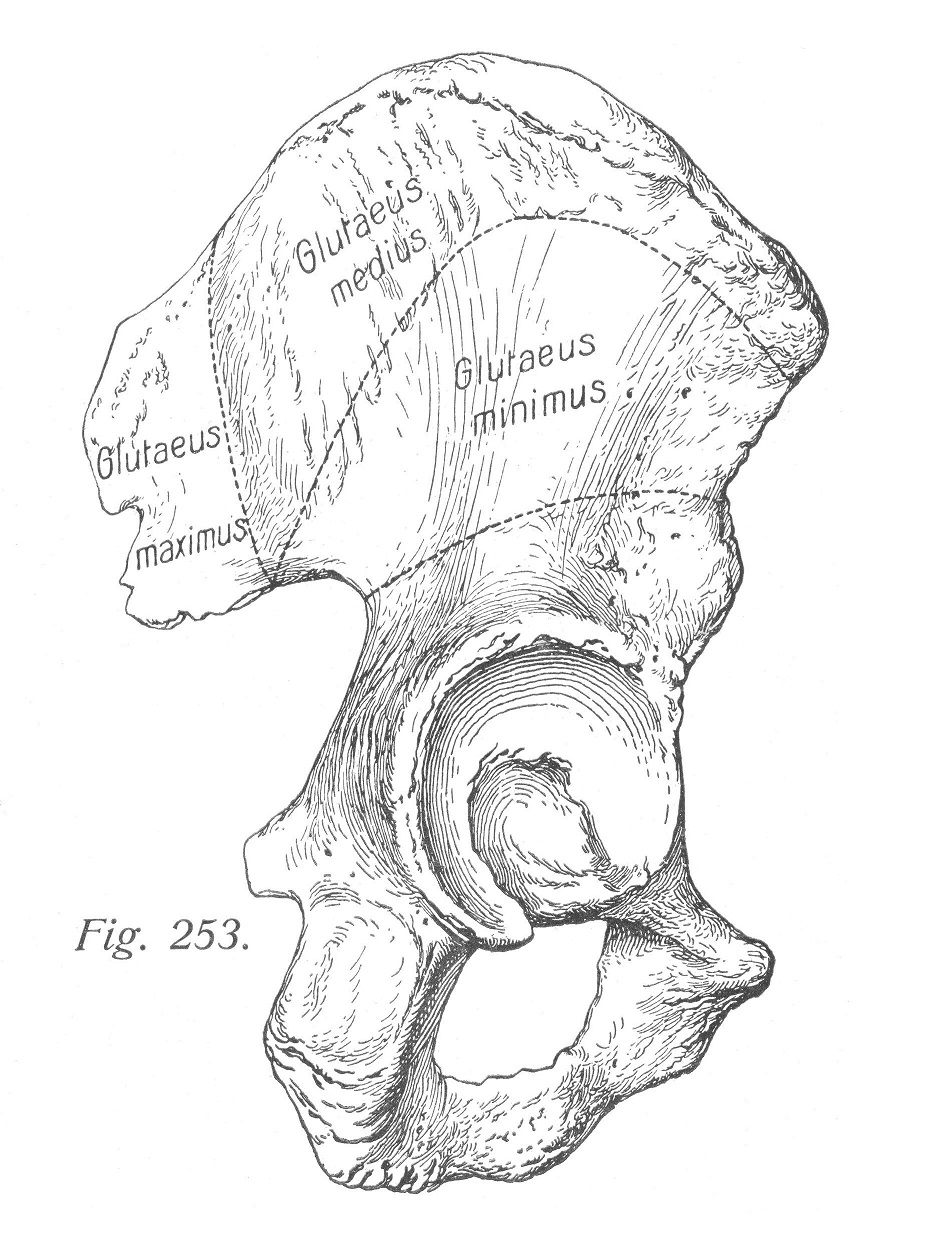

Die Muskeln der untern Extremität zerfallen in Muskeln der Hüftgegend, Muskeln des Oberschenkels, Muskeln des Unterschenkels und Muskeln des Fusses. Die Hüftmuskeln werden in vordere (Iliopsoas) und hintere unterschieden: Die hinteren sind der Glutaeus maximus, Glutaeus medius, Glutaeus minimus, Piriformis, Obturator internus cum gemellis, Quadratus femoris, Tensor fasciae latae. Am Oberschenkel unterscheidet man Muskeln der Vorderfläche, der medialen Seite und der Hinterfläche. Die beiden ersten Gruppen trennt der Sartorius. Der Muskel der Vorderseite ist der Quadriceps femoris; an der medialen Seite liegen die Adductoren: Pectineus, Adductor longus, Gracilis, Adductor magnus, Adductor brevis, Adductor minimus und Obturator externus. Auf der Hinterfläche des Oberschenkels liegen die Flexoren: Biceps femoris, Semitendinosus und Semimembranosus. Am Unterschenkel werden unterschieden Muskeln der Hinterfläche (Wade), Muskeln der Vorderfläche und Muskeln der lateralen Seite. Erstere zerfallen in zwei Schichten, deren oberflächliche vom Triceps surae gebildet wird, während die tiefe Popliteus, Tibialis posterior, Flexor digitorum longus und Flexor hallucis longus bilden. Die vordere Gruppe besteht aus dem Tibialis anterior, Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus und Peronaeus tertius; die laterale Gruppe aus dem Peronaeus longus und brevis. Am Fuss werden Muskeln des Fussrückens und der Fussohle unterschieden: erstere sind der Extensor digitorum brevis und Extensor hallucis brevis; letztere zerfallen in den mittleren Flexor digitorum brevis und Quadratus plantae, den Grosszehenballen (Abductor hallucis, Flexor hallucis brevis und Adductor hallucis), den Kleinzehenballen (Abductor digiti V, Flexor brevis digiti V und Opponens digiti V), die Lumbricales und Interossei. Hintere Hüftmuskeln. Das Ursprungsgebiet der drei musculi glutaei auf der Darmbeinschaufel. Die lineae glutaeae sind durch punktierte Linien angedeutet.

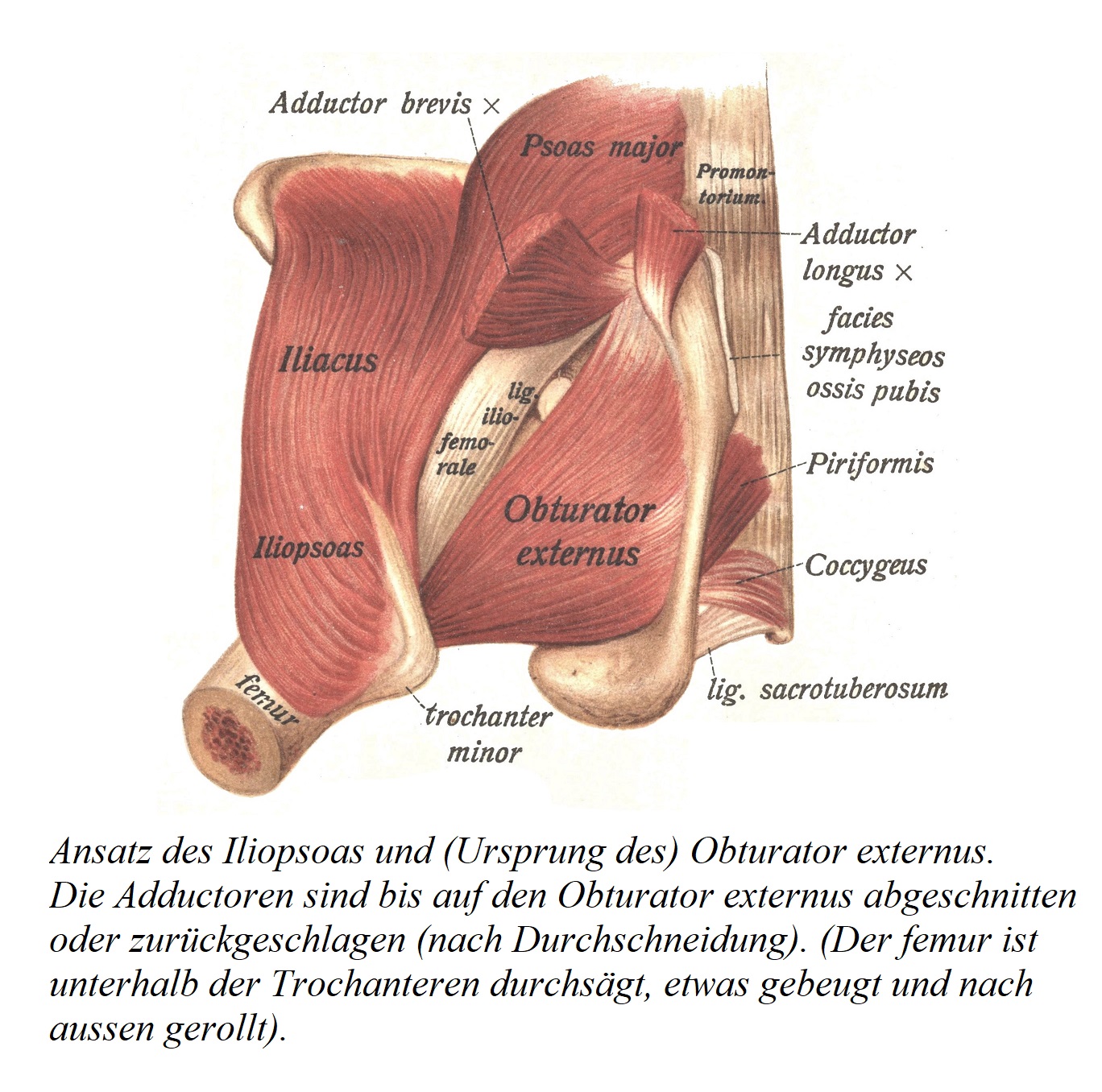

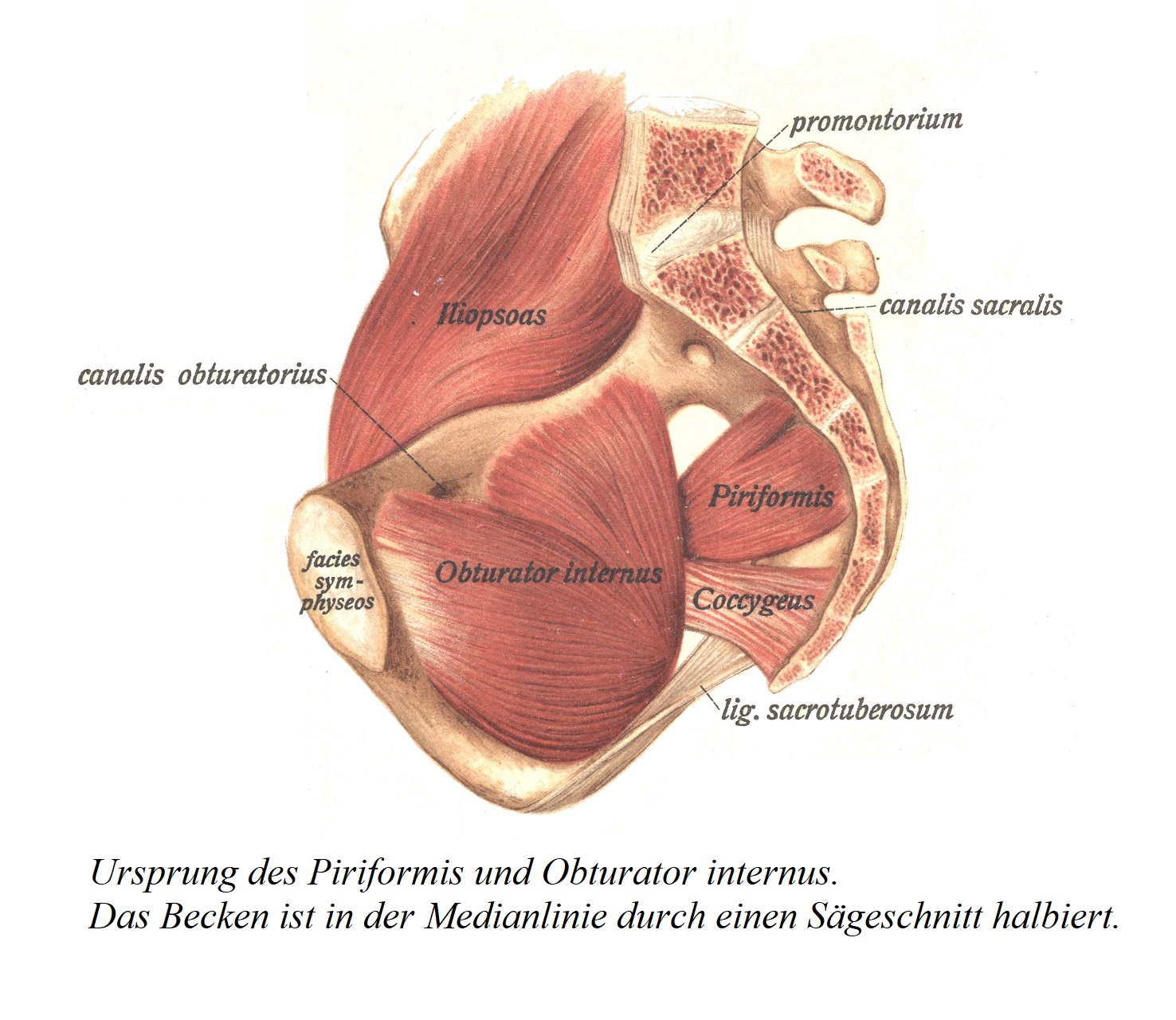

Da, wo der Glutaeus maximus über den trochanter major hinwegzieht, findet sich die bursa trochanterica m. glutaei maximi; etwa tiefer ein bis mehrere bursae glutaeofemorales. Unter dem Ansatz des Glutaeus medius liegt die bursa m. glutaei medii. Der Piriformis geht durch das foramen ischiadicum majus. Der Obturator internus geht durch das foramen ischiadicum minus. Da, wo er über die incisura ischiadica minor geht, biegt er rechtwinklig um und wird vom Knochen durch die bursa m. obturatoris interni getrennt. Muskeln des Oberschenkels.

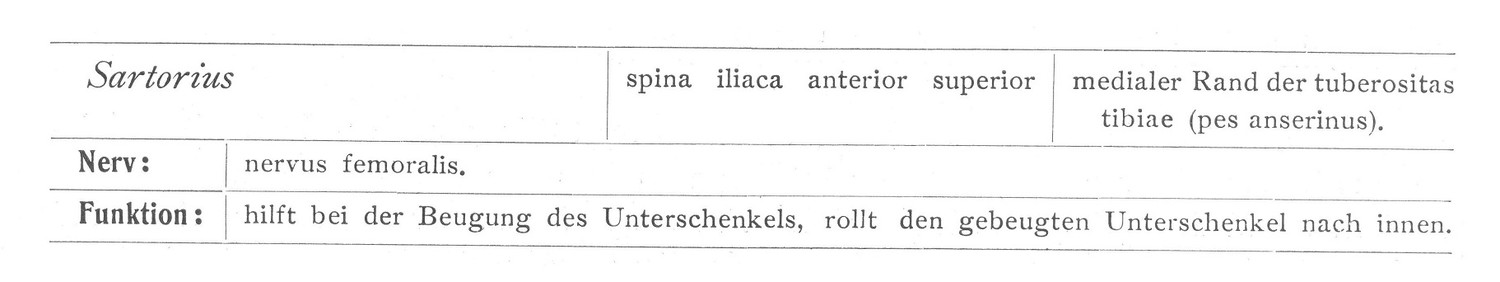

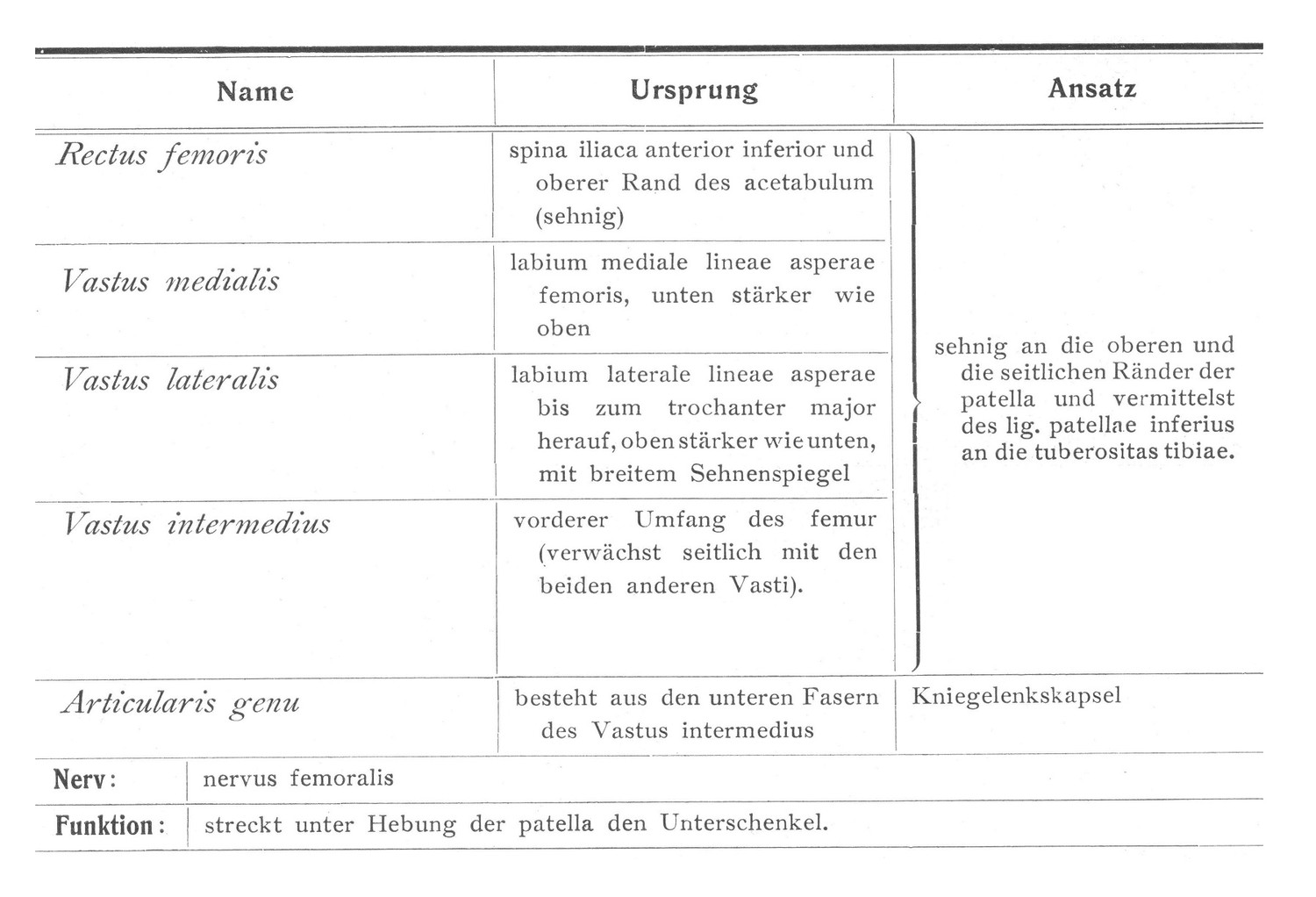

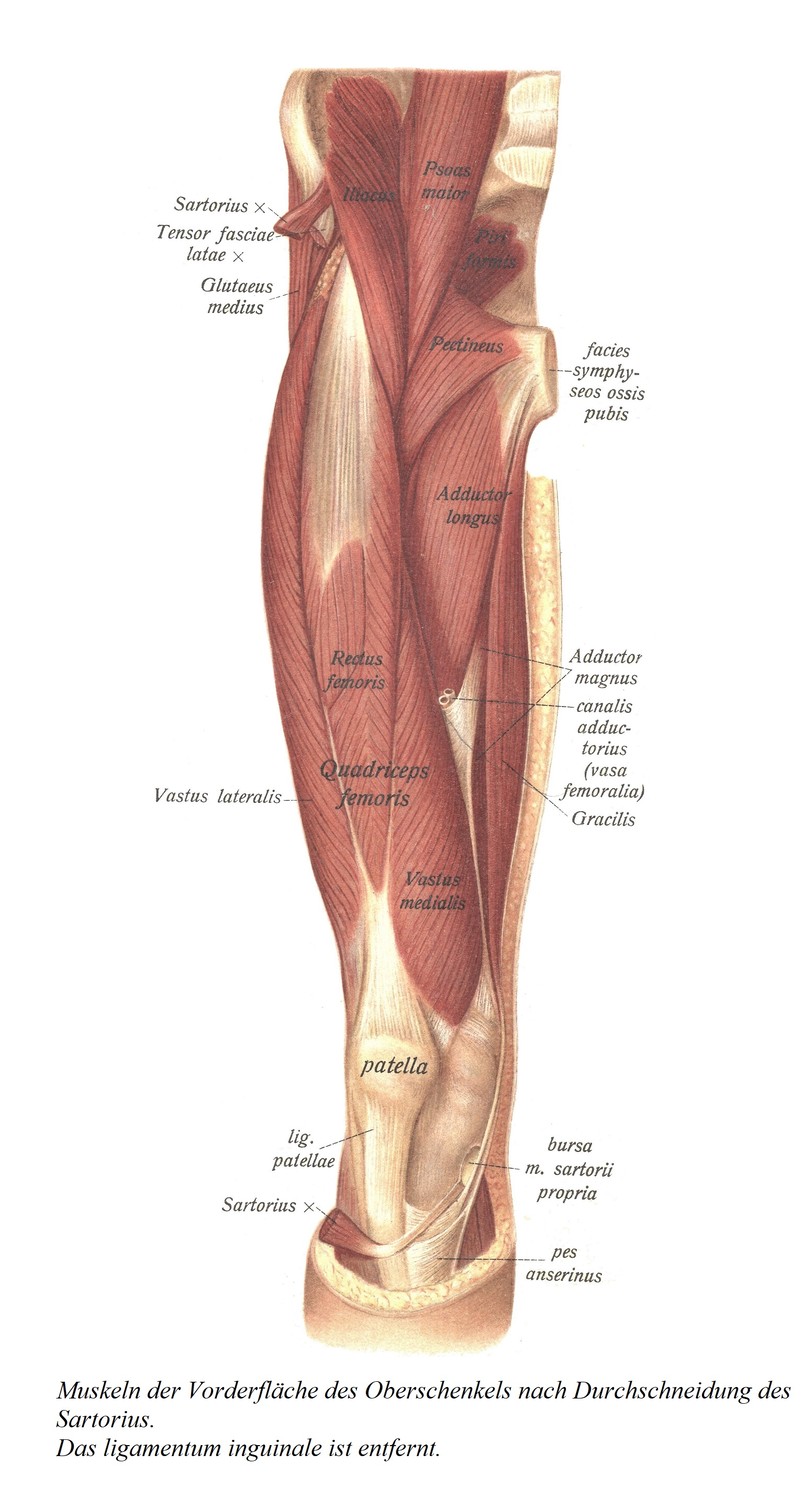

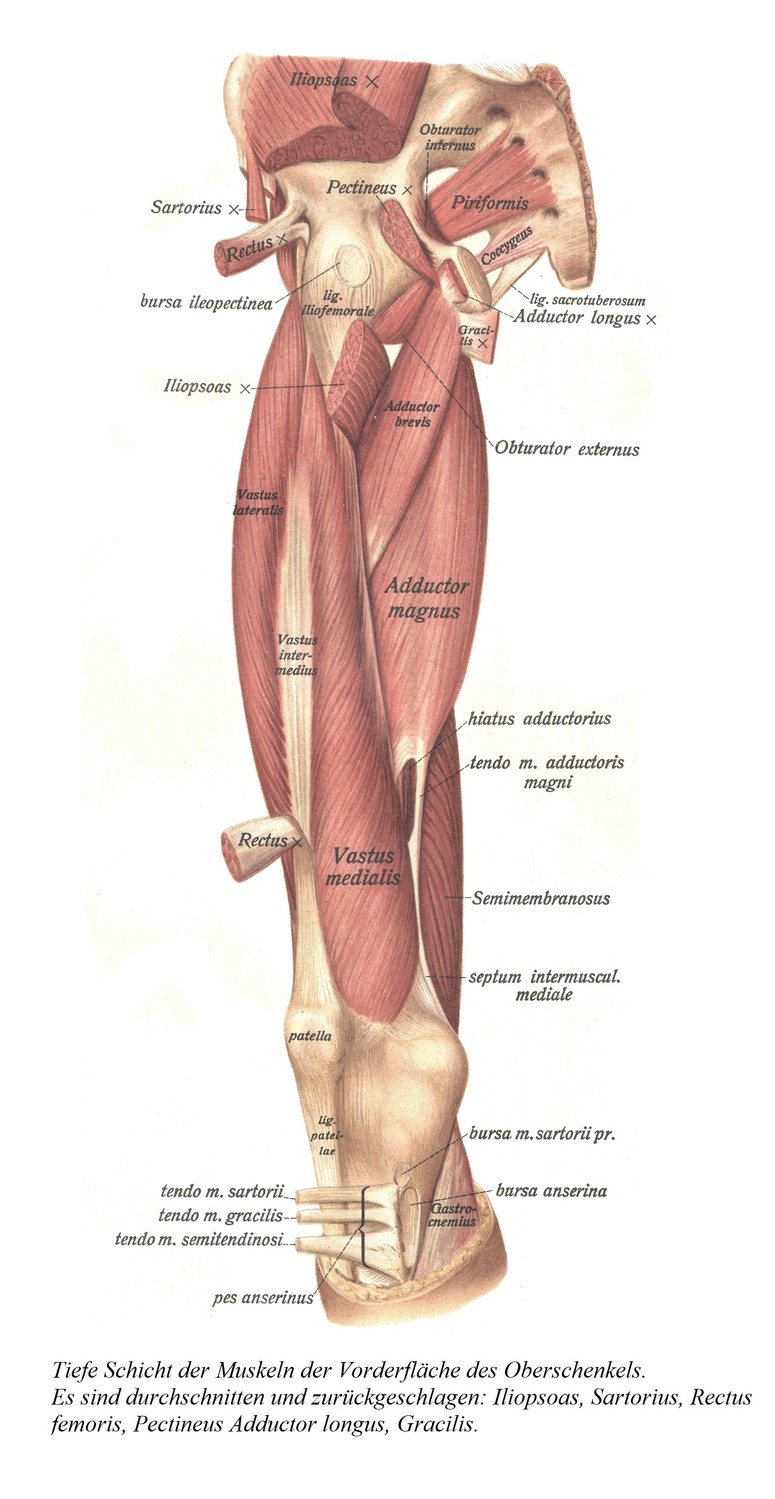

Der Sartorius läuft diagonal über den Oberschenkel, bildet mit dem Adductor longus das trigonum femorale (Scarpae) und schliesst den canalis adductorius. An seinem Ansatz bildet er mit den Sehnen des Gracilis und Semitendinosus den pes anserinus (bursa m. sartorii propria und bursa anserina). Muskeln der Vorderfläche, Quadriceps femoris

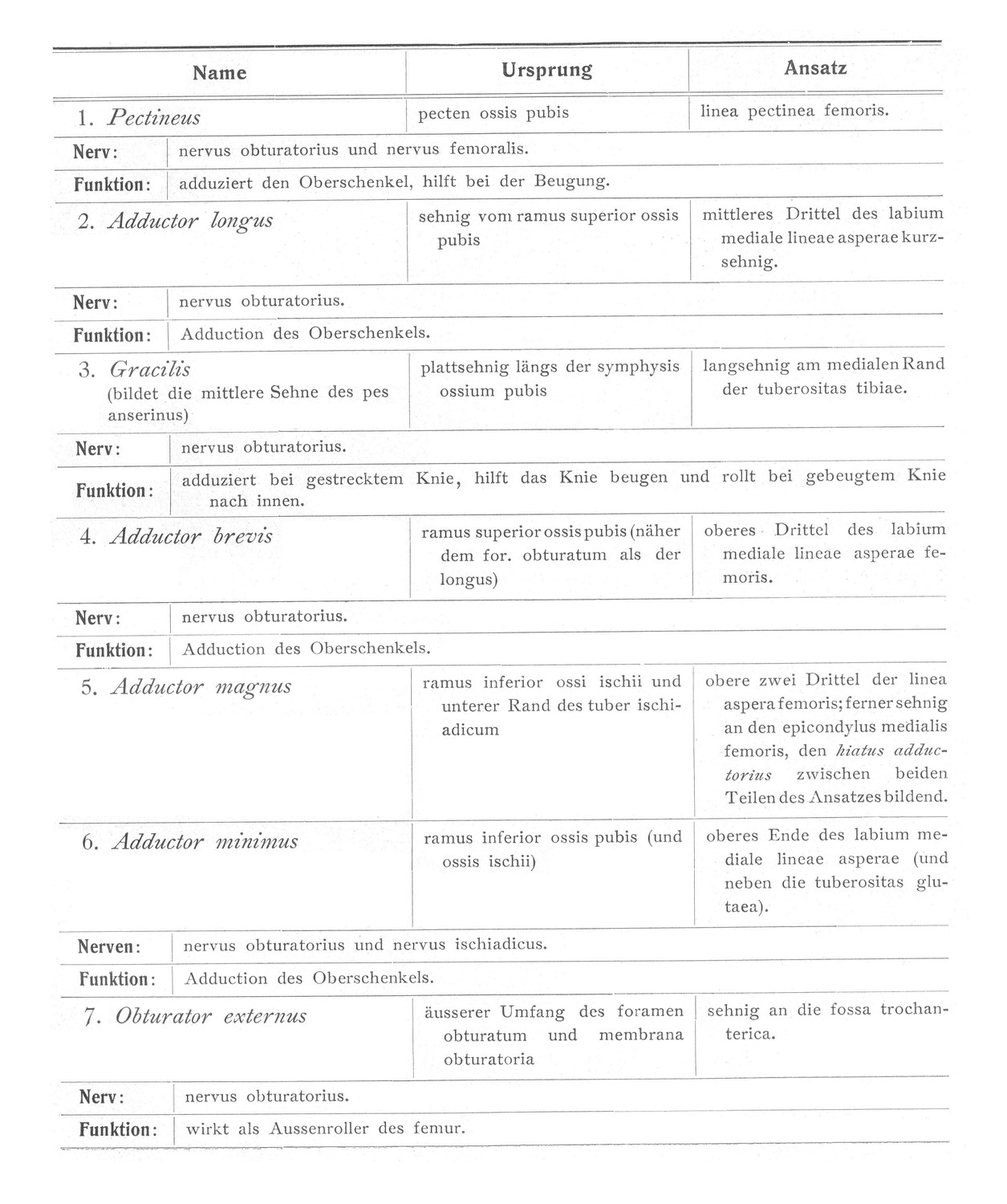

Hinter der Ansatzsehne des Quadriceps liegt die mit der Höhle des Kniegelenks kommunizierende bursa suprapatellaris, so dass der Quadriceps einen Teil der vordem Wand der Kniegelenkskapsel bildet. Fortsetzungen der Quadricepssehne sind auch die retinacula patellae. Am Ansatz des ligamentum patellae liegt ein Schleimbeutel, die bursa infrapatellaris profunda. Muskeln der medialen Seite (Adductoren).

Muskeln der Hinterfläche (Beuger).

Hintere Gruppe (Flexoren).

Muskeln des Unterschenkels.

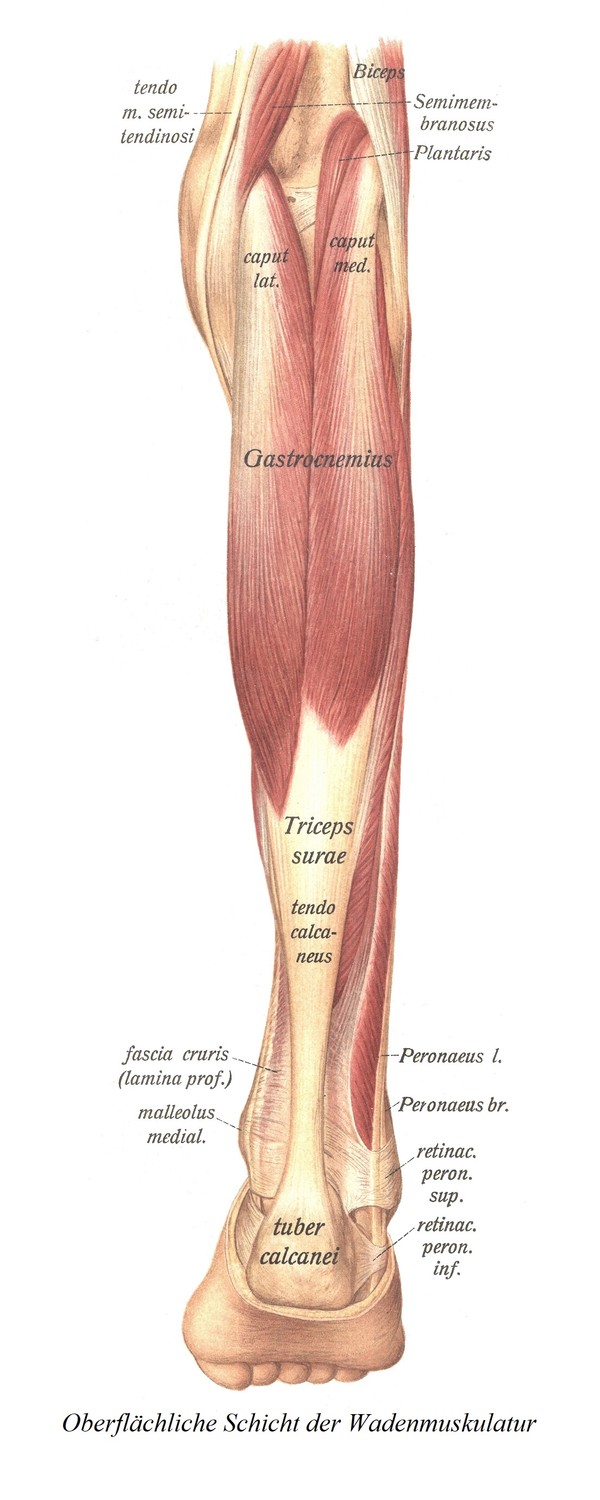

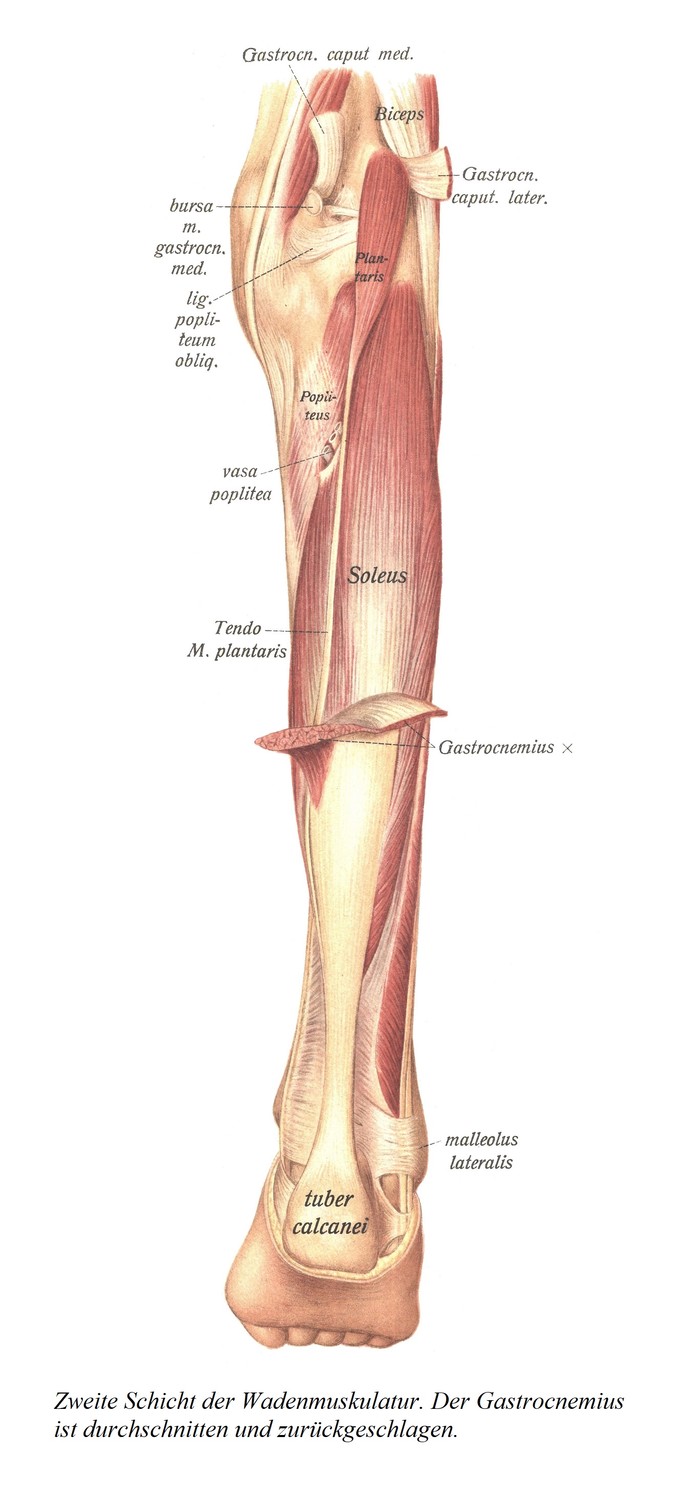

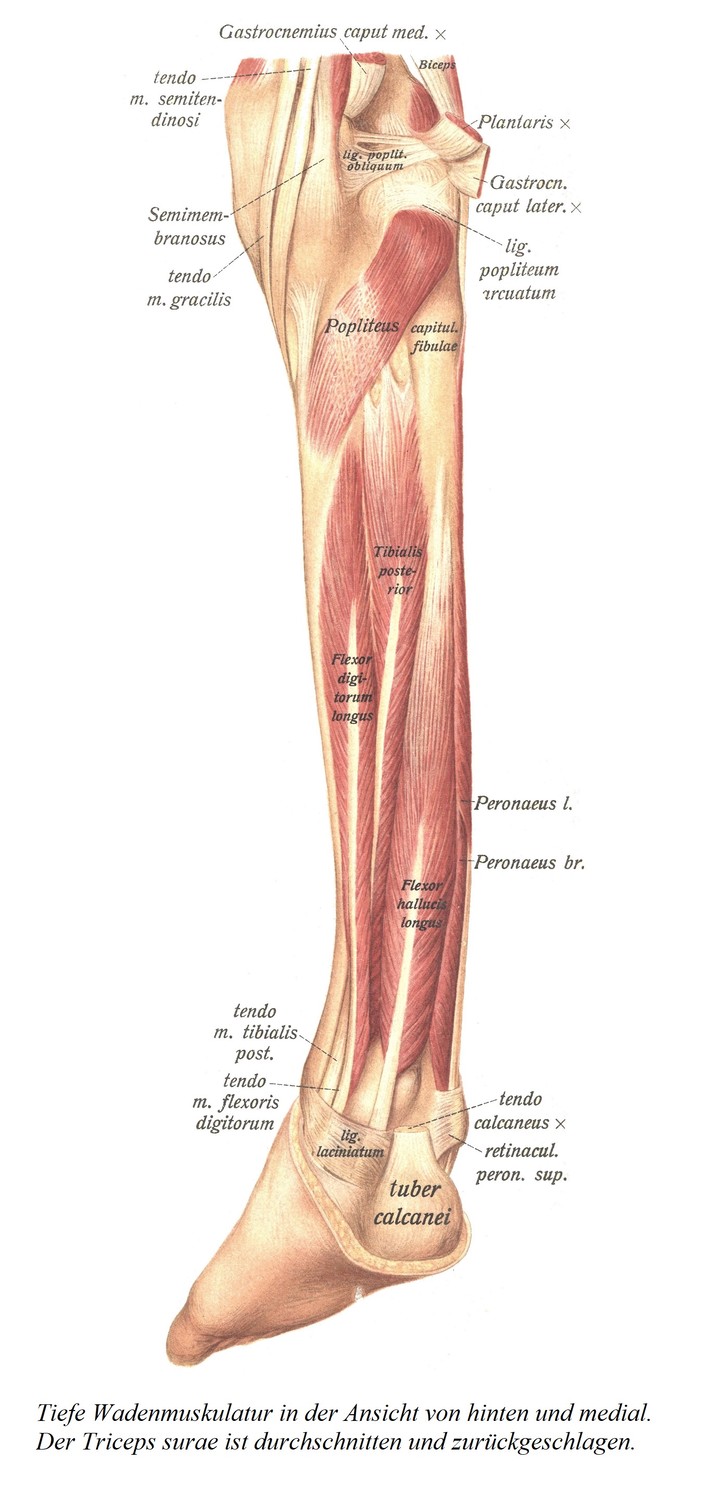

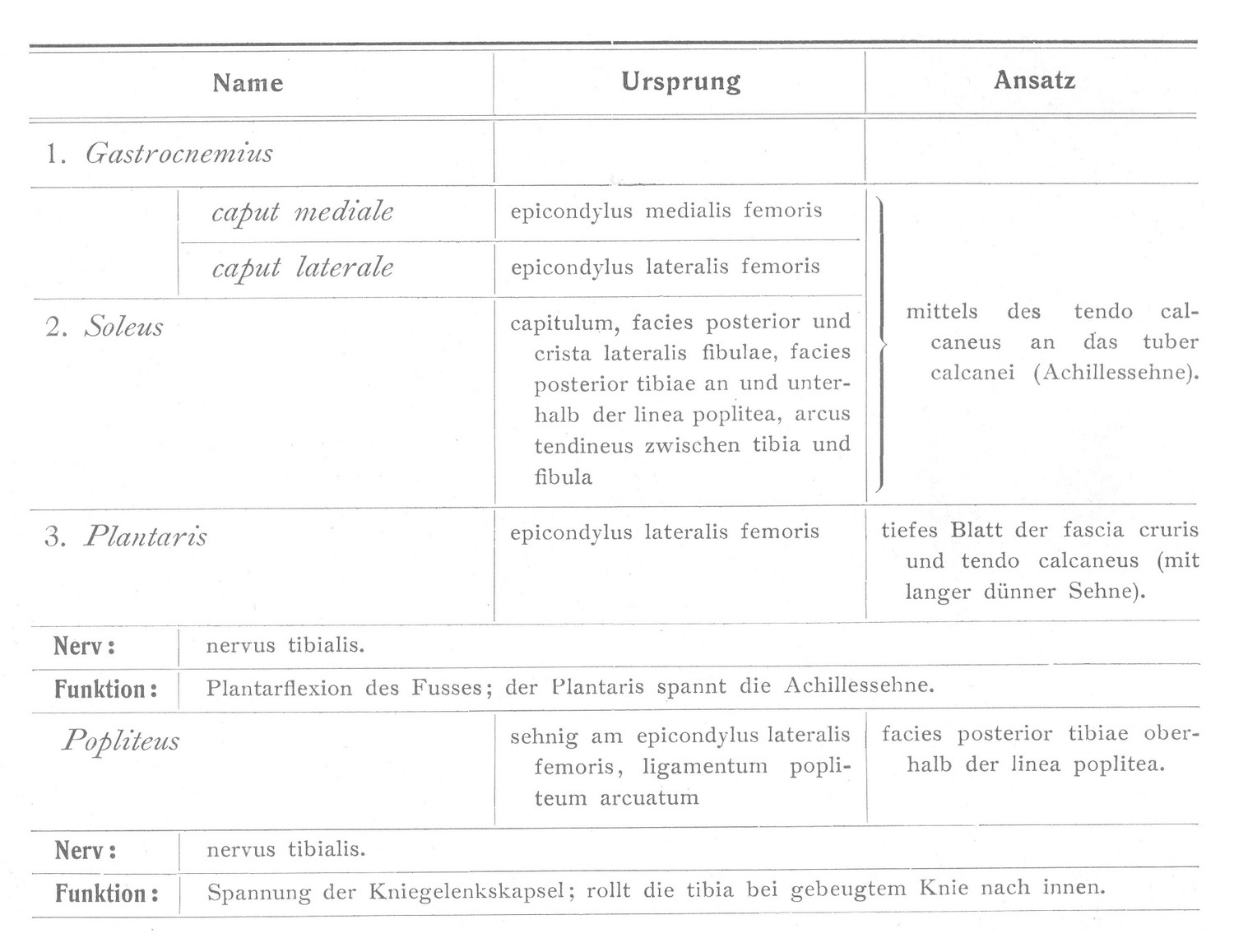

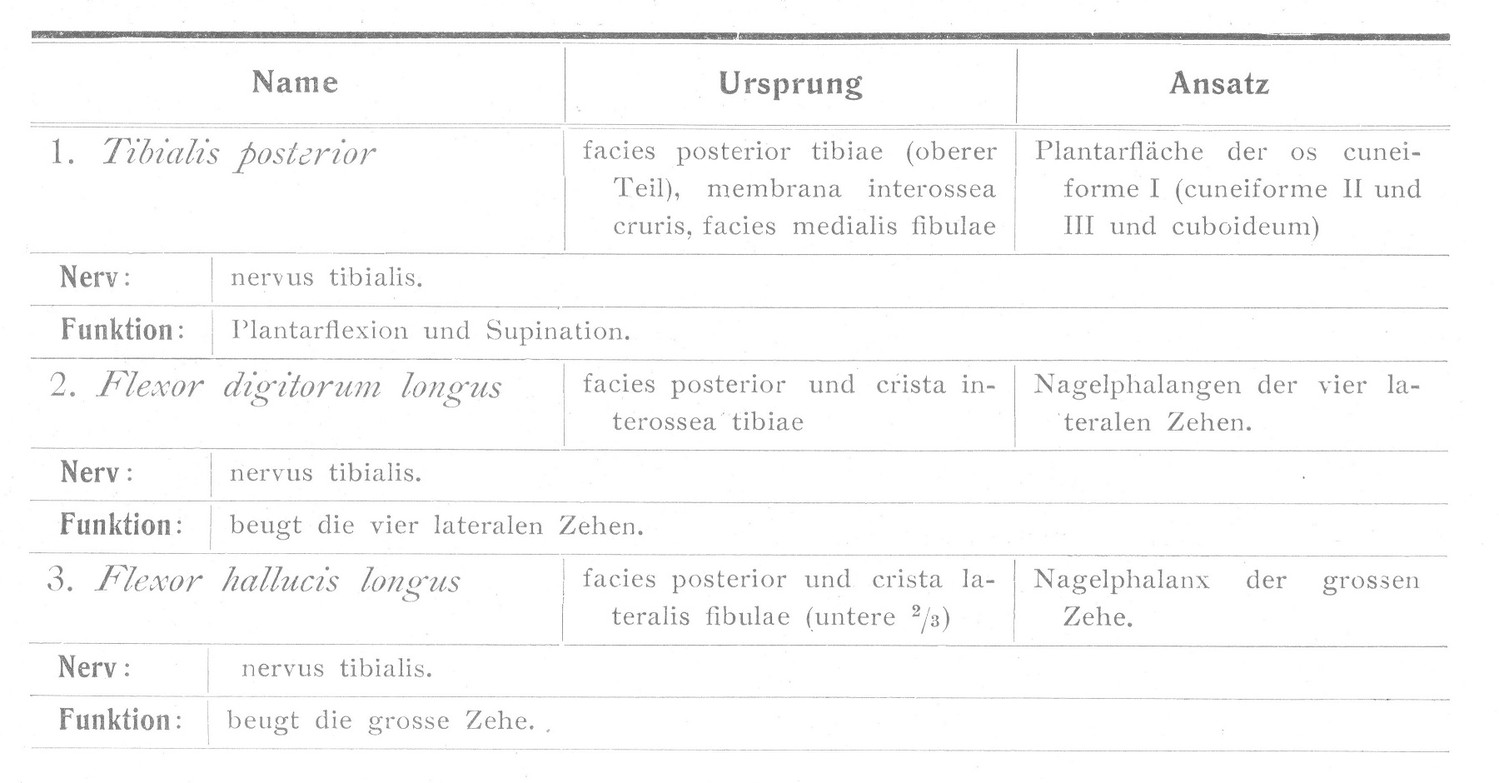

Muskeln der hinteren Seite.

Schleimbeutel: bursa m. gastrocnemii medialis vor dem Ursprung des caput medialem, gastrocnemii, bursa m. semimembranosi am Ansatz des gleichnamigen Muskels (beide können Zusammenhängen und mit dem Kniegelenk kommunizieren), bursa m. poplitei (kommuniziert mit dem Gelenk vor dem Ansatz des Popliteus). Tiefe Schicht der Wadenmuskeln.

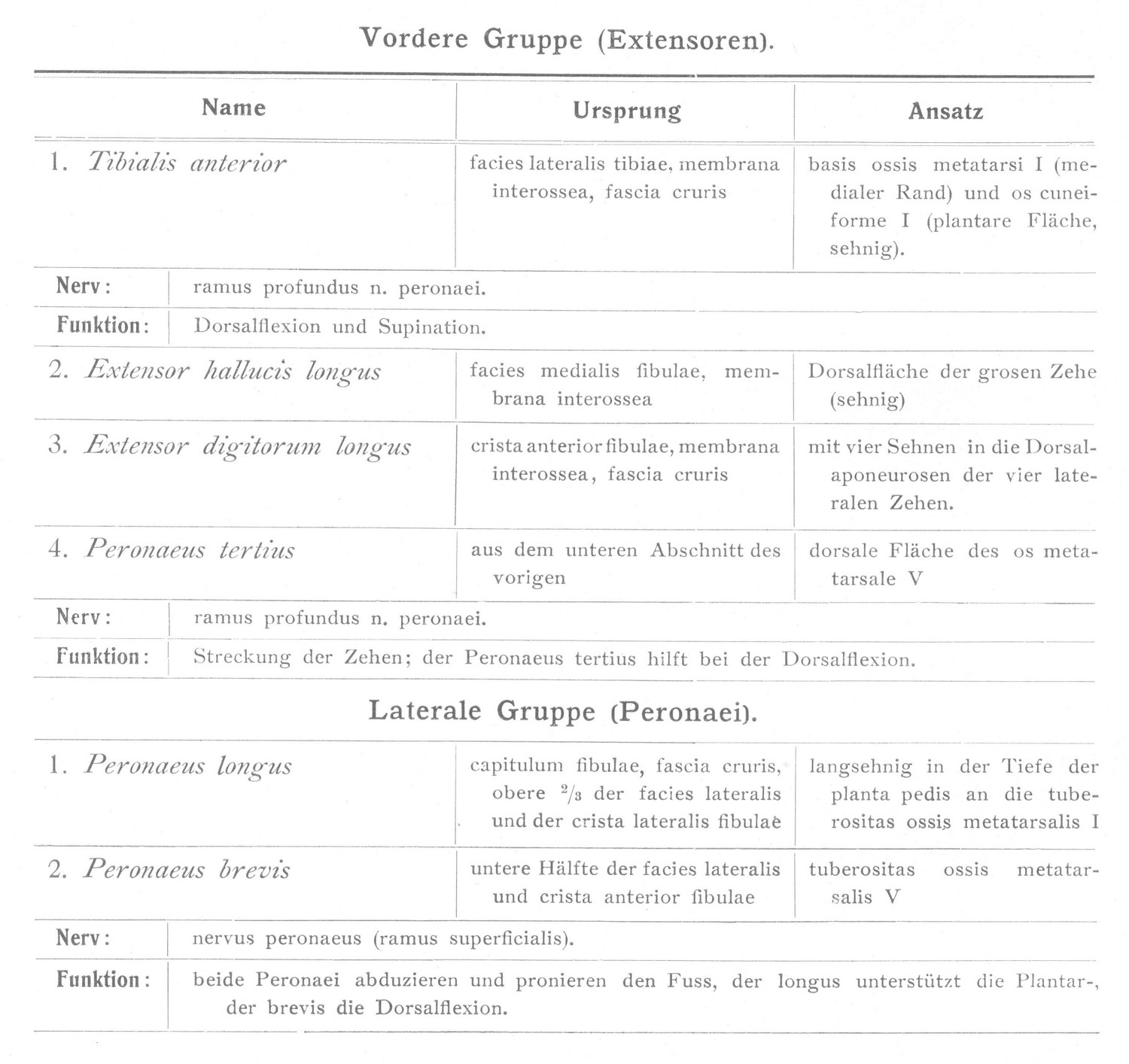

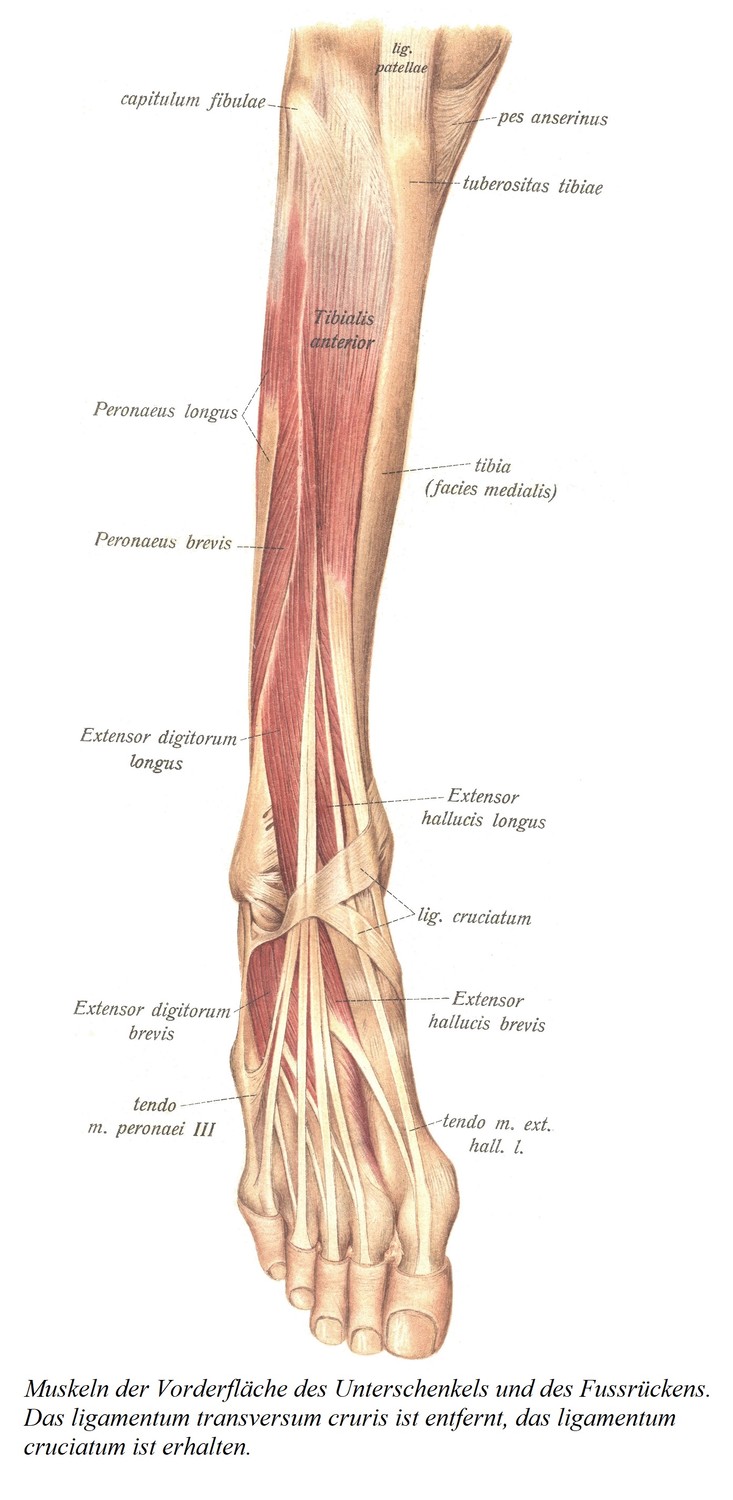

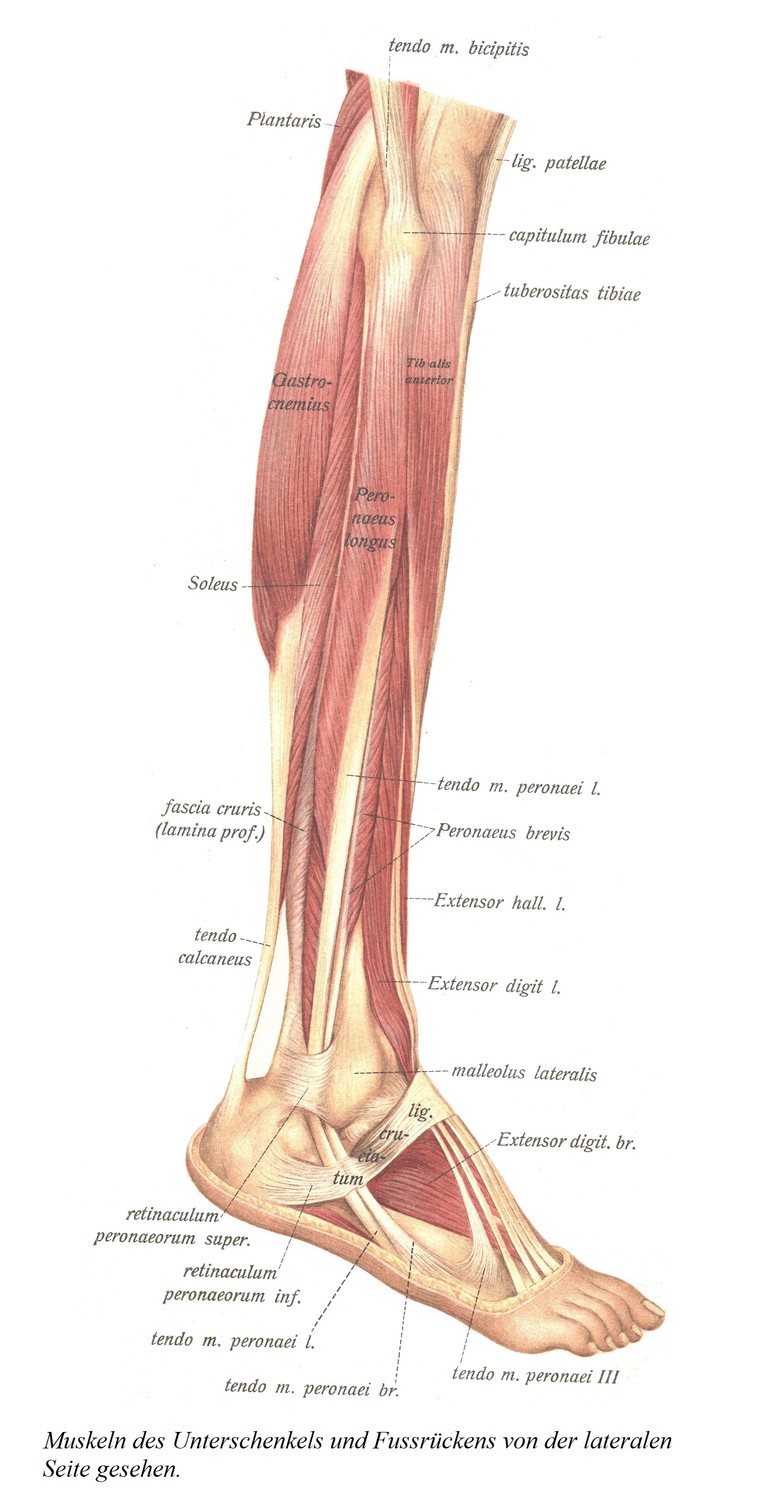

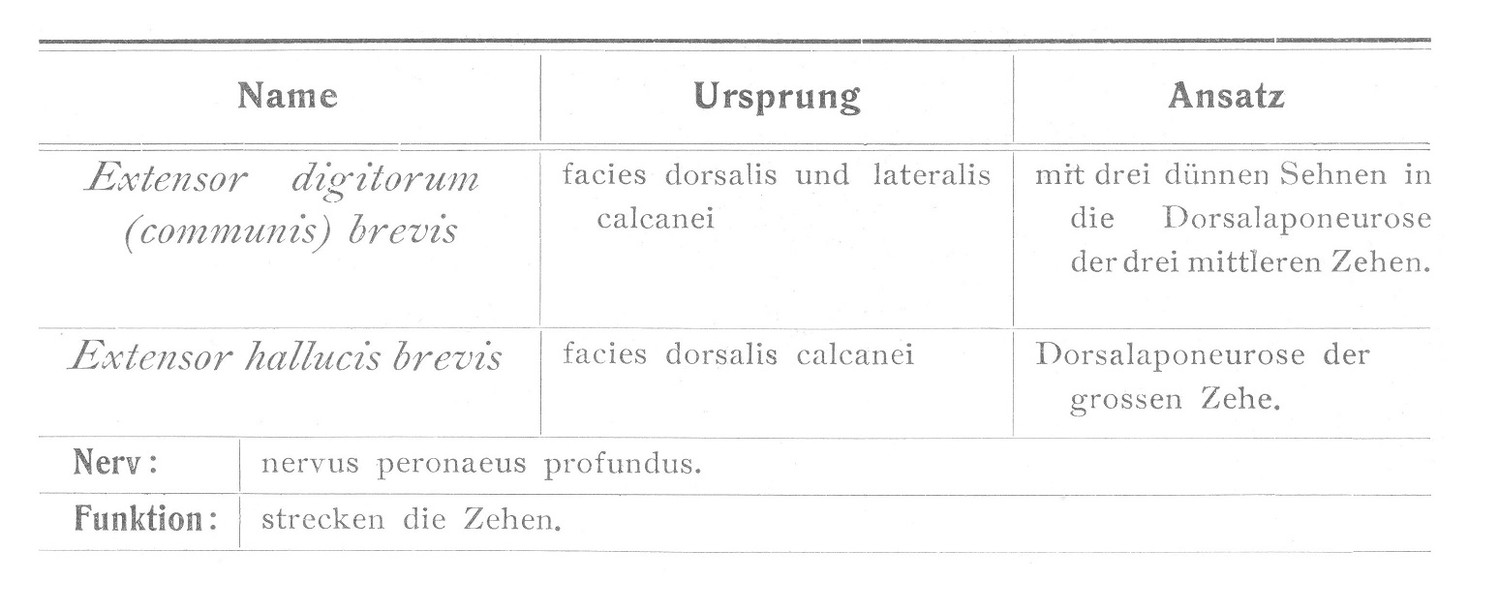

Die Sehnen des Flexor digitorum longus und Tibialis posterior kreuzen sich noch oberhalb des malleolus medialis, so dass die des letzteren bereits im Bereiche des ligamentum laciniatum (s. u. Fig. 255) am meisten medial gelegen ist. Auf der Fussohle findet dann die Kreuzung der Sehne des Flexor hallucis und digitorum longus statt, wobei beide Sehnen eine konstante Anastomose zeigen, so dass der starke Flexor hallucis nicht allein auf die grosse, sondern auch auf die vier lateralen Zehen wirkt. Vordere Gruppe (Extensoren) und laterale Gruppe (Peronaei).

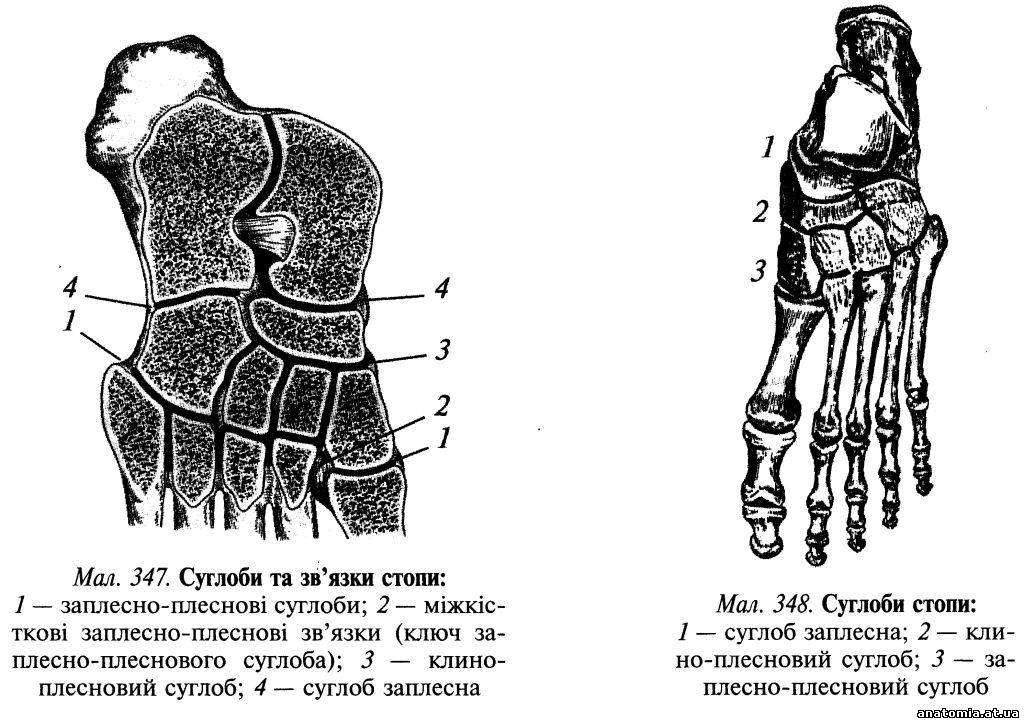

Muskeln des Fusses.

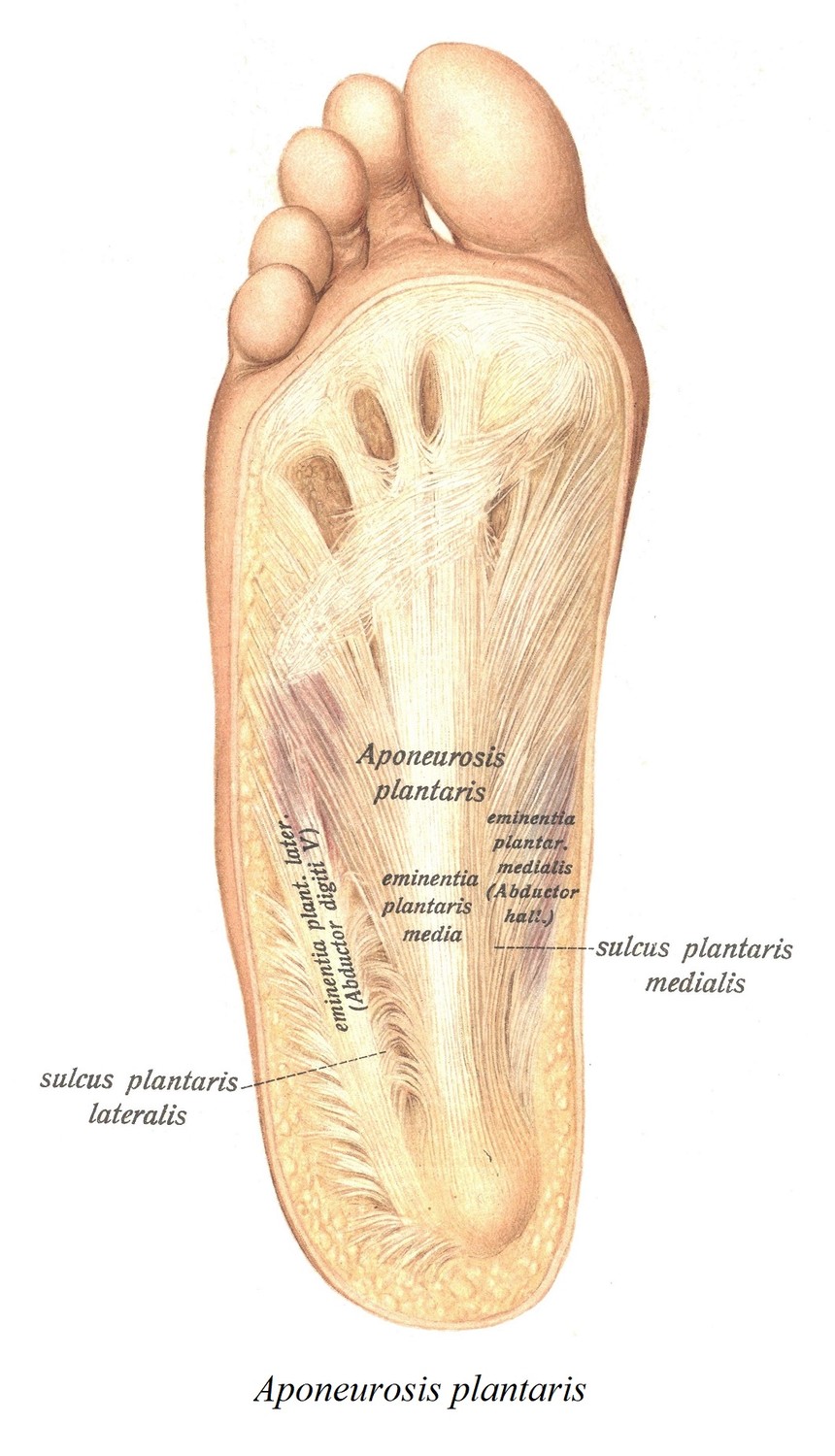

Fascien des Fusses. Während die fascia dorsalis pedis nur ein unbedeutendes dünnes Blatt darstellt, ist die aponeurosis plantaris der stärkste Teil der ganzen Beinfascie. Sie besteht namentlich in der Mitte der Fussohle aus einem sehr dicken, sehnigen Blatt, dessen Bündel vorzugsweise longitudinal, gegen die Seitenränder des Fusses hin auch schräg, verlaufen. Der proximale Teil der Aponeurose entspringt mit den langen Muskeln der Fussohle, mit deren Ursprüngen sie fest verwachsen ist, vom processus medialis und lateralis tuberis calcanei; er ist bedeutend dicker als der breitere distale Abschnitt. Sie bildet mit diesen die drei eminentiae plantares medialis, intermedia und lateralis. Von den im allgemeinen schwächern, seitlichen Teilen der Aponeurose ist der den Abductor digiti V deckende der stärkere, wiederum proximal stärker als distal. Von ihm, besonders aber auch von der übrigen Aponeurose gehen zahlreiche feine Bündel zur Haut. Gegen die Zehen hin spaltet sich die Plantaraponeurose in vier Zipfel, die den vier lateralen Zehen entsprechen, während quere Bündel, fasciculi transversi, sie verbinden. An den Zehen verliert sich die Aponeurose in den Bindegewebsschichten der Haut ganz allmählich.

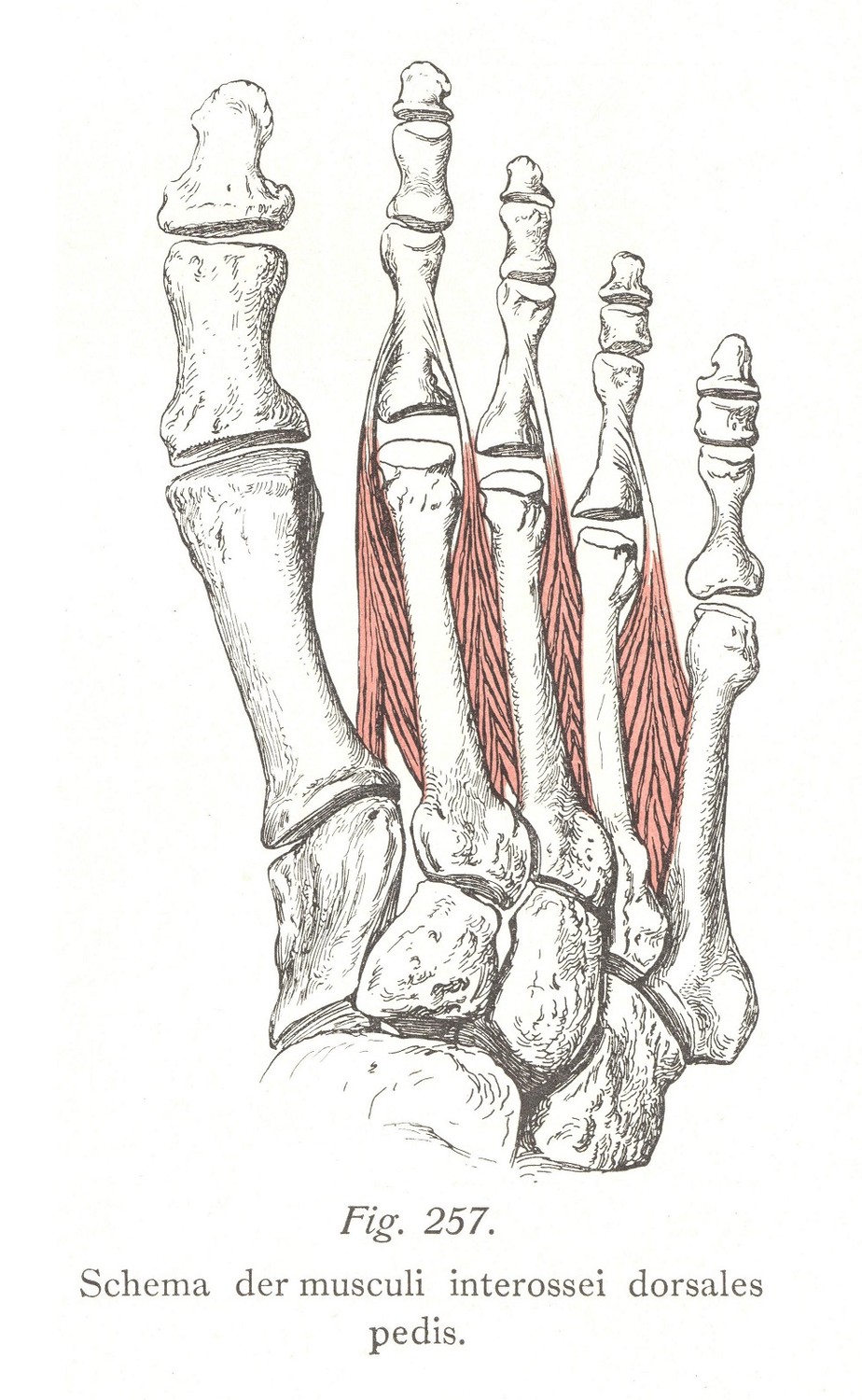

Muskeln der (rechten) unteren Extremität. Muskeln der Fussohle (planta pedis), masculi interossei. Die Interossei dorsales pedis entspringen zweiköpfig von den gegenüberstehenden Rändern der fünf Metatarsalknochen und gehen von der lateralen Seite in die Strecksehnen der Zehen über, nur der erste Interosseus dorsalis inseriert von der medialen Seite in die Strecksehne der zweiten Zehe.

Die Interossei plantares entspringen einköpfig von den medialen Rändern der drei lateralen Metatarsalknochen und inserieren von der medialen Seite aus in die Dorsalaponeurose der entsprechenden Zehen.

Muskeln der Fussohle (planta pedis). Muskeln des Kleinzehenballens. Die Lumbricales pedis entspringen von den Sehnen des Flexor digitorum longus, der erste einköpfig vom medialen Rande der ersten (medialen) Sehne, die andern drei zwei köpfig. Sie gehen in der Gegend der Metacarpophalangealgelenke von der medialen Seite her in die Dorsalaponeurosen der Finger über. An ihren Ansatzstellen liegen meist kleine Schleimbeutel, bursae mm. lumbricalium.

Sie werden in wechselnder Weise teils vom n. plantaris lateralis, teils vom n. plantaris medialis versorgt und wirken wie an der Hand. Die Sehnen der Flexoren verhalten sich an den Zehen in ganz gleicher Weise wie an den Fingern. Ebenso setzen sich die Dorsalaponeurosen der Zehen aus den Sehnen des Extensor brevis und longus (an jeder Zehe zwei), aus den Sehnen der Interossei und den Sehnen der Lumbricales zusammen. Die Interossei haben am Fusse dieselbe Funktion wie an der Hand mit den ihrer abweichenden Lagerung entsprechenden Abänderungen; die plantaren Interossei sind kräftiger als die dorsalen. | |

|

| |

| Переглядів: 346 | | |

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі... |

.

.